«Климатфляция»: как жара и холод влияют на цены

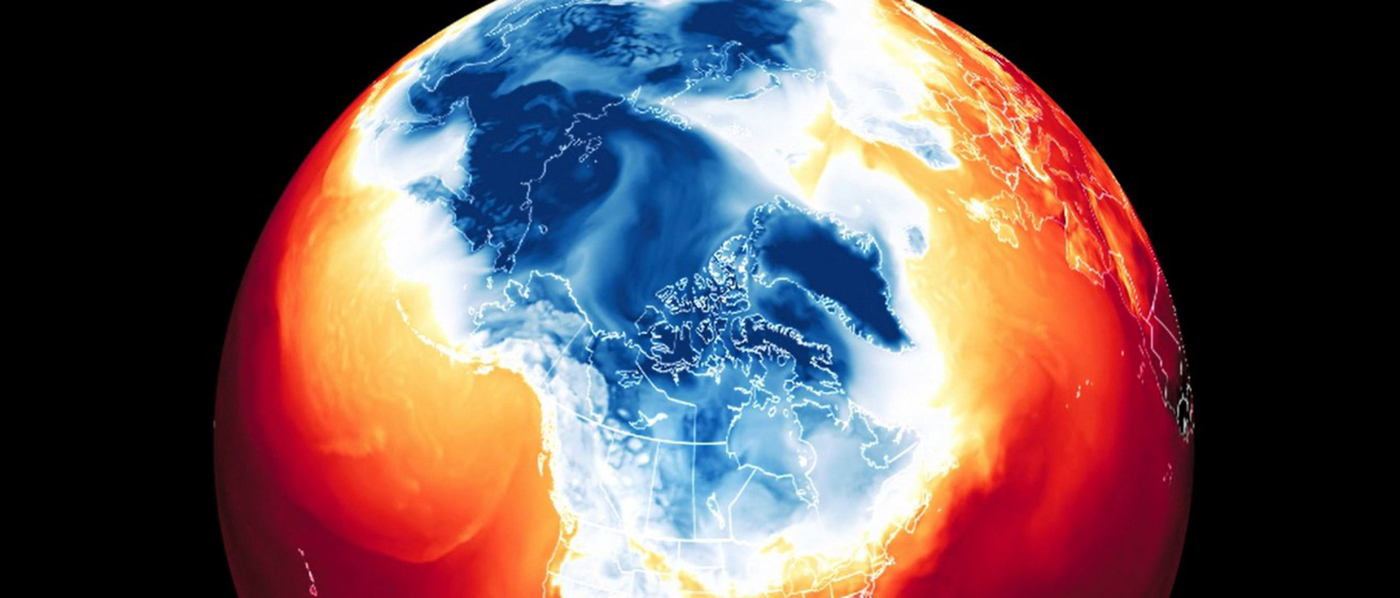

Изменение климата – один из факторов, которые могут усиливать инфляцию. Экстремальные погодные явления, такие как волны жары или холода, и стихийные бедствия, такие как ураганы или наводнения, сокращают производственные мощности, особенно в сельском хозяйстве, и разрушают транспортную инфраструктуру. Влияние климатических изменений на инфляцию в последние годы стало настолько заметным, что получило специальное название – «климатфляция» (climateflation – от «климат» и «инфляция», см. врез ниже). По оценкам ученых из Потсдамского института исследований воздействия на климат и ЕЦБ, из-за «климатфляции» в течение ближайшего десятилетия, до 2035 г., продовольственная инфляция может ускориться на 0,9–3 п.п. в год в среднем по всему миру, а общая инфляция – на 0,3–1,2 п.п. в год.

Последствия температурных аномалий в какой-либо стране не локализуются в ее границах, передаваясь через товарные рынки на международный уровень, показало новое исследование экономиста Эрика Андрес-Эскайолы из Университета Аликанте. Это одно из первых исследований, которое, количественно оценивая влияние «климатфляции», показывает ее влияние на страны, напрямую не испытывающие погодных аномалий.

Если температурные шоки происходят в странах – экспортерах сырьевых товаров, то последствия имеют глобальный масштаб, поскольку другие экономики «импортируют» более высокую инфляцию, и это ценовое давление переносится на внутренние цены. Это означает, что центральные банки и правительства должны учитывать температурные риски зарубежных стран, поскольку такие риски становятся новым источником инфляционного давления, угрожающего ценовой стабильности национальных экономик.

Климатическая инфляция: масштаб влияния и асимметрия

Андрес-Эскайола исследует влияние на цены температурного шока в размере 1 стандартного отклонения, которое по всей выборке стран составляет 0,56°C. Это отклонение сопоставимо с фактическим повышением средней глобальной температуры за период с 2011 по 2023 г. – примерно с 14,7°C до 15,3°C.

Для проверки гипотезы международного влияния температурных шоков Андрес-Эскайола создал глобальную базу ежемесячных климатических и макроэкономических данных за 1999–2022 гг. по 53 странам (25 развитым и 28 развивающимся экономикам), на которые приходится 93% мирового ВВП. Он проанализировал, как экстремальные температуры – волны жары или холода – влияют на мировые цены на сельскохозяйственное сырье (хлопок, древесина, пиломатериалы, кожевенное сырье, каучук, шерсть) и продовольственные товары (в том числе пшеница, рис, ячмень, кукуруза, говядина, свинина, чай, какао, кофе, сахар, подсолнечное масло, бананы, апельсины).

После температурного шока в размере 1 стандартного отклонения ценовое давление для обеих товарных групп нарастает и достигает пика через 2–3 года, показал анализ. Инфляционный эффект для сырьевых товаров выражен сильнее, чем для продовольственных, и проявляется быстрее. Таким образом, результаты подтверждают, что температурные шоки влияют на мировые товарные рынки и могут рассматриваться как канал импортируемой инфляции, заключает автор.

С помощью модели автор проверил, как температурные шоки влияют на импортные товары и внутренние цены в США и ключевых европейских экономиках.

Для США «иностранные» температурные шоки приводят к росту импортных цен на 1,7%, цен производителей – на 0,9%, потребительских цен – на 0,4%. Аналогичные эффекты наблюдаются в Германии, Франции, Италии и Великобритании (масштаб роста цен варьируется от 0,5% до 2,5%).

При этом влияние экстремальных температур на инфляцию асимметрично, показывает анализ. Волны жары в большей степени влияют на инфляцию через канал цен на импорт. А периоды похолодания сильнее влияют на внутреннюю инфляцию, то есть на локально произведенные товары и услуги. Причем влияние жары на инфляцию происходит относительно быстро, проявляясь в течение полугода, а влияние холода становится более выраженным в среднесрочной перспективе.

Такая асимметрия может возникать из-за разных экономических механизмов, запускаемых шоками жары и холода. Холод в большей степени имеет локальный эффект, влияя на внутренний спрос на энергию, толкающий цены на нее вверх, а также парализуя внутренние транспортные системы, – то есть действует как шок спроса на энергию и как локальный шок предложения. Рост цен на энергию и сбои в логистике не передаются на полки магазинов мгновенно: фирмы какое-то время могут поглощать затраты, используют запасы. Поэтому пиковое влияние на потребительские цены проявляется с задержкой. Жара «бьет» по рынкам сырья и продовольствия, действуя как негативный шок предложения на глобальных товарных рынках, что приводит к быстрому росту импортных цен для стран-покупателей. Более частые экстремальные температуры побуждают трейдеров учитывать риски, связанные с поставками: в итоге, если возникает риск дефицита сырья из-за последствий жары, это относительно быстро приводит к повышению цен.

«Климатфляция» может распространяться на международном уровне, и внешние для экономики температурные шоки могут служить неожиданными драйверами внутренней инфляции, создавая риски для ценовой стабильности, делает вывод автор. Исследование демонстрирует, как климатические риски трансформируются из экологической проблемы в макроэкономическую, подрывая стабильность цен, через канал глобальной торговли: уязвимость экономики к изменениям климата не определяется тем, насколько она непосредственно подвержена этим изменениям.