Переосмысление парадокса Истерлина: деньги и счастье

Чуть более 50 лет назад, в 1974 г., американский экономист Ричард Истерлин нашел неожиданный ответ на вопрос о том, приносят ли деньги счастье. Вывод, вошедший в учебники под названием «парадокс Истерлина», заключается в том, что в каждой стране богатые люди счастливее бедных, но по мере того, как страна становится все богаче, ее граждане в целом не становятся счастливее.

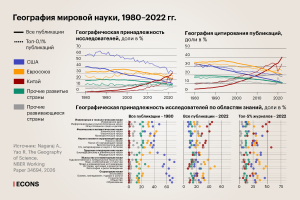

Парадокс Истерлина, по сути, опровергал актуальность экономического роста, то есть повышения благосостояния граждан, как политической цели. Публикация вызвала огромный резонанс и множество исследований о связи между экономическим развитием и счастьем, под которым экономисты понимают удовлетворенность жизнью, или субъективное благополучие. Ряд исследований подтвердил парадокс Истерлина (1, 2, 3), другие исследования его опровергли (1, 2, 3). Третья группа работ обнаружила противоречивые результаты – например, что парадокс Истерлина применим к более богатым странам, но не к более бедным. Однако есть и доказательства того, что не только в бедных, но и в богатых странах удовлетворенность жизнью тесно связана с экономическим ростом.

Объяснение и парадокса Истерлина, и противоречивых результатов исследований предложил профессор Лондонской школы экономики и политических наук Ричард Лэйард – один из первопроходцев «экономики счастья», соавтор книги об этой новой науке о благополучии и ежегодного World Happiness Report (Всемирного доклада о благополучии, рассматривающего факторы, которые влияют на счастье, в том числе такие, как социальное окружение и совместные трапезы).

В своем недавнем исследовании Лэйард и его соавторы показали, что влияние роста экономики на благополучие имеет как количественное, так и качественное измерение. Важен не только рост дохода сам по себе, но и то, повышает ли он качество жизни – за счет лучшего здравоохранения, образования, расширения возможностей выбора стиля жизни и карьеры, обеспечения гражданских прав.

Богатые люди действительно счастливее бедных – в любой стране, и бедной, и богатой, подтвердили Лэйард и его соавторы первую часть парадокса Истерлина. Что касается второй части – межстрановых сопоставлений и противоречивых выводов предыдущих исследований, – то в бедных странах действительно рост дохода сам по себе способствует повышению благополучия, позволяя удовлетворить базовые потребности. Но чем богаче становится нация, тем сложнее и нелинейнее связь между ростом дохода и счастьем. Сам по себе рост дохода может уже не влиять на уровень счастья, но он может проявляться через нематериальные составляющие благополучия – такие показатели, как, например, рост продолжительности здоровой жизни, наличие сетей социальной поддержки и пр., – то есть через показатели, характеризующие качество жизни.

Счастье на индивидуальном уровне

Первая часть исследования Истерлина – об индивидуальном восприятии счастья – опиралась на данные опросов в общей сложности в 19 странах, собранные с апреля 1946 г. по декабрь 1970 г. Анализ Истерлина показал, что рост личного благосостояния напрямую увеличивает удовлетворенность жизнью в стране с любым уровнем дохода. В частности, в опросе 1965 г. среди жителей относительно богатых Великобритании, Западной Германии, Франции, Италии и относительно бедных Таиланда, Филиппин и Малайзии доля людей с низким доходом, ощущавших себя «не очень счастливыми», была выше, чем доля людей с высоким доходом. В десяти опросах, проводившихся в США на протяжении 24 лет, в группе из нижней части распределения доходов (то есть бедных) доля людей, которые чувствовали себя «не очень счастливыми», составляла в разные годы от 6 до 15%, а среди наиболее богатых американцев доля таковых не превышала 4%, а в некоторые годы вовсе равнялась нулю.

На вопрос о том, что делает их счастливыми или несчастными, люди в первую очередь говорили о своем материальном положении, причем тревоги не очень счастливых респондентов касались прежде всего их финансовой неопределенности.

Новое исследование Лэйарда и его соавторов на современных данных (см. врез выше) полностью подтверждает эту часть парадокса Истерлина: в любой стране более богатые люди действительно сообщают о более высоком уровне субъективного благополучия. При среднем уровне счастья в 5,5 по 10-балльной шкале в выборке всех 158 стран, респонденты которых были опрошены в 2009–2019 гг., у людей с низкими доходами этот показатель был самым низким и составлял в среднем 4,5. Люди с доходами ниже средних оценивали свое ощущение благополучия в 5,2 балла из 10, а люди с доходами выше средних и высокими доходами – соответственно в 5,7 и 6,7 балла.

Лэйард и его соавторы также ответили на вопрос о том, как на счастье влияет увеличение личного благосостояния. По подсчетам исследователей, при прочих равных удвоение дохода домохозяйства связано с повышением удовлетворенности жизнью в среднем примерно на 0,3 пункта по 10-балльной шкале, независимо от размера ВВП страны. В то же время это усредненный результат по всем доходным группам. Чем ниже/выше исходный уровень личного дохода, тем больше/меньше его удвоение влияет на «прирост» счастья для 99% людей, а у топ-1% самых богатых практически не влияет.

Счастье на национальном уровне

В 1974 г. Истерлин обнаружил, что средний уровень счастья в США не вырос со времен Второй мировой войны, несмотря на стремительный экономический рост. И, хотя среди 14 исследованных стран уровень счастья в США, самой богатой стране в выборке, был самым высоким, второй самой счастливой страной оказалась Куба, чей ВВП на душу населения составлял лишь 18% от американского. Вторая же по размеру ВВП на душу населения Западная Германия была намного менее счастлива, чем Куба.

Отсутствие прямой корреляции между размером ВВП на душу населения и счастьем нации следует и из современных опросов. Так, World Happiness Report 2025 г. свидетельствует о том, что в целом в более богатых странах люди ощущают себя счастливее. Однако три страны с самым высоким ВВП на душу населения – Люксембург ($130143), Ирландия ($106258) и Швейцария ($104652) – занимают в ренкинге счастья соответственно 9-е, 15-е и 13-е места. В топ-3 самых счастливых стран мира входят Финляндия, занимающая 20-е место по ВВП на душу населения ($54782), Дания (10-е место, $68303) и Исландия (6-е место, $83708). Но 6-я страна из 147 в ренкинге счастья – Коста-Рика, занимающая 61-e место в мире по ВВП на душу населения ($18641), который в 7 раз ниже, чем в самой богатой стране мира – Люксембурге, и втрое ниже, чем в самой счастливой стране – Финляндии. 10-е место в мире по уровню счастья – у Мексики: страна занимает 66-е место в мире по уровню ВВП на душу населения ($15287) – он в 8,5 раза меньше, чем у Люксембурга, и в 3,5 раза ниже, чем у Финляндии.

В свое время Истерлин объяснял отсутствие прямой корреляции между ростом дохода нации и счастьем тем, что, во-первых, важен не только абсолютный размер дохода, но и относительный (то есть в сравнении с окружающими): при общем росте уровня дохода в стране средний уровень счастья может оставаться прежним, поскольку все равно есть те, кто богаче (и счастливее), и те, кто относительно беднее (и менее счастливы). Во-вторых, к высокому доходу быстро привыкают, и он создает все новые и новые запросы, в том числе нематериальные, требующие удовлетворения и снижающие эффект роста дохода. Распространенным объяснением служил и закон убывающей предельной полезности, согласно которому с увеличением потребления некоего блага предельная полезность каждой дополнительной единицы этого блага для потребителя уменьшается.

Лэйард и его соавторы посмотрели на вопрос с новой стороны, проверив вторую часть парадокса Истерлина с учетом важнейших социальных детерминант благополучия – которые наряду с показателем ВВП на душу населения объясняют более трех четвертей межстрановой разницы в самооценке благополучия респондентами World Happiness Report в 2005–2021 гг. Это уровень социальных связей (наличие друзей или семьи, на которых можно положиться), ожидаемая продолжительность здоровой жизни в стране, которую представляет респондент, наличие или отсутствие у него свободы жизненного выбора, а также восприятие респондентом уровня коррупции в своей стране и отзывчивости других людей.

Дополненный парадокс Истерлина

Главный вывод, к которому пришли исследователи: на национальном уровне связь между доходами и счастьем различается на разных этапах экономического развития страны.

Если рассматривать связь между ВВП страны на душу населения и средним уровнем счастья ее жителей, в более богатых странах оценка уровня счастья респондентами, как правило, выше. Но более высокий ВВП на душу населения связан и с бо́льшим количеством необходимых для счастья социальных детерминант благополучия – нематериальных ценностей. С их учетом в странах с высоким уровнем дохода его рост на национальном уровне больше не оказывает существенного независимого влияния на средний уровень счастья при межстрановых сравнениях, объясняют Лэйард и его соавторы.

Это говорит о том, что в более богатых странах положительная связь между национальным доходом и благополучием может в значительной степени объясняться такими факторами, как лучшее здоровье, более крепкие социальные связи, доверие в обществе, более низкая коррупция, наличие свободы выбора жизненного пути и самовыражения, которая обеспечивает в том числе условия для роста доходов. В богатых странах с качественным здравоохранением, высоким показателем ожидаемой продолжительности жизни и свободы и низким уровнем коррупции рост ВВП уже не влияет на эти переменные так, как в бедных странах, где простор для совершенствования и прогресса гораздо шире.

В странах с низким уровнем дохода все иначе. Здесь рост национального дохода повышает средний уровень счастья, даже если нематериальные факторы благополучия не меняются. Доходы играют здесь непосредственную роль в усилении ощущения удовлетворенности жизнью. Но по мере развития экономики начинают играть и косвенную, требуя и нематериальных составляющих благополучия.

Все это имеет важное значение для политиков, отмечают авторы. Акцент исключительно на экономическом росте любой ценой в развитых странах может быть не самой эффективной стратегией повышения общественного благополучия. Вместо этого приоритетом политики должно стать укрепление сетей социальной поддержки, улучшение общественного здравоохранения, содействие свободе и доверию в обществе – факторов, которые существенно влияют на уровень благополучия людей и общества в целом.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов важность экономического роста. Это незаменимый инструмент повышения уровня жизни, без которого затруднительно повышение ее качества. И в небогатых странах, где счастье людей напрямую зависит от роста экономики, по мере развития оно будет зависеть как от продолжения роста доходов, так и от способности властей улучшать социальные факторы благополучия, заключают Лэйард и его соавторы.