Пять путей к фискальной устойчивости

«Если что-то не может продолжаться вечно, оно прекратится» – этот афоризм Герберта Штейна, американского экономиста второй половины XX века, широко известен как «закон Штейна». Он вполне применим и к росту госдолга США, напомнил профессор Гарварда, один из самых влиятельных мировых экономистов Грегори Мэнкью. Наращивание госдолга в какой-то момент прекратится. Вопрос «когда?» остается открытым, а на вопрос «как именно?» есть пять возможных вариантов ответа, поделился Мэнкью в лекции имени Мартина Фельдштейна в Национальном бюро экономических исследований (NBER).

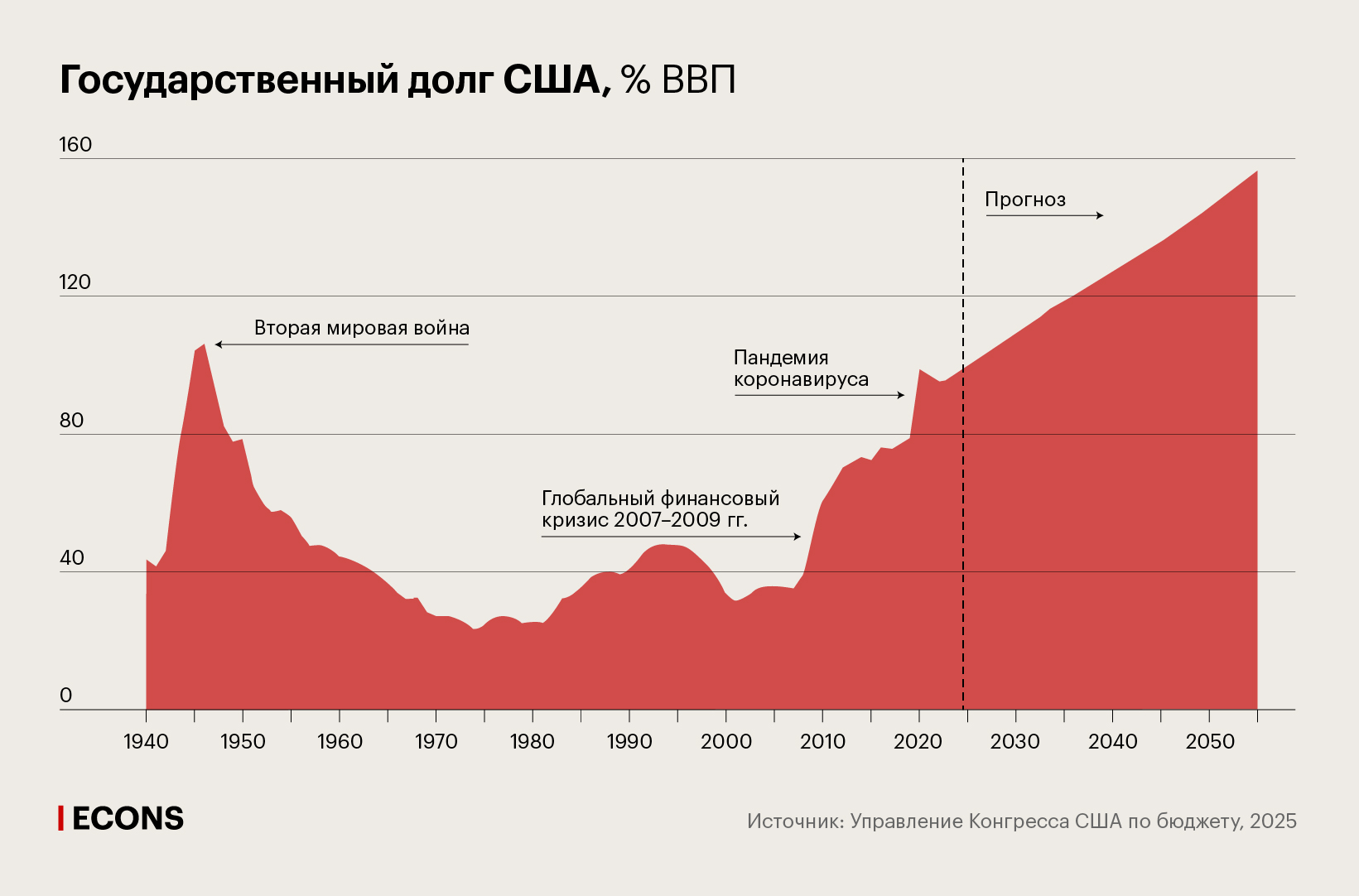

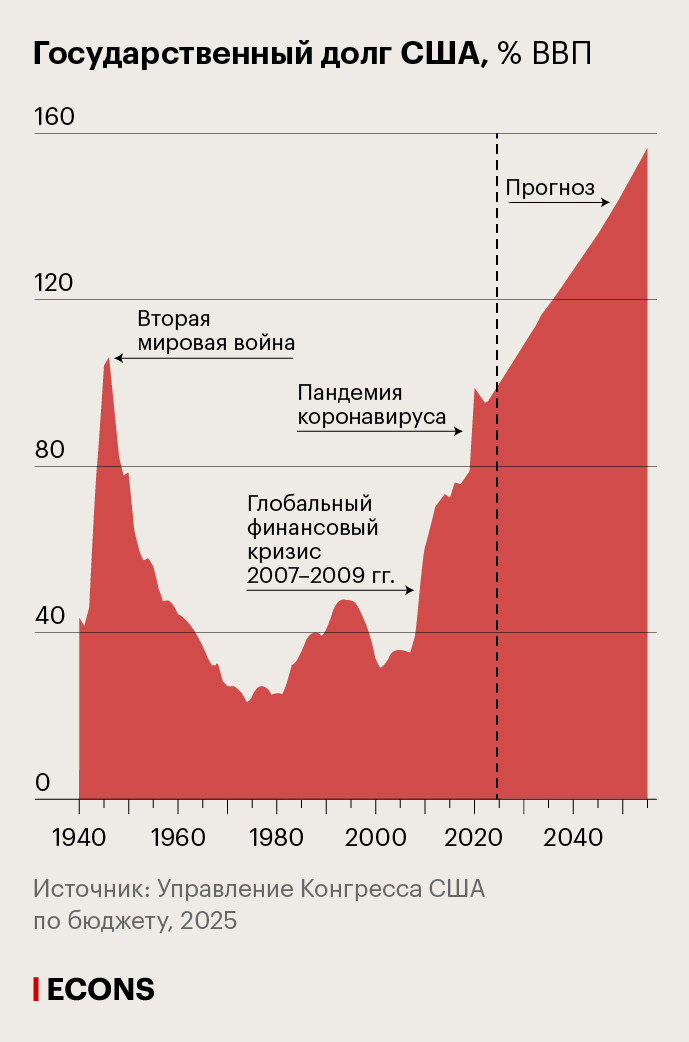

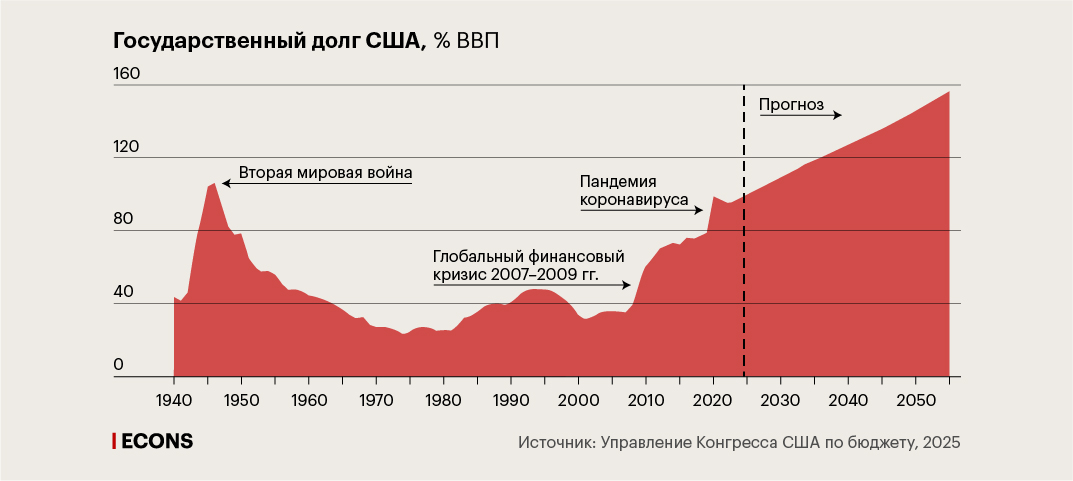

Исторически значимые изменения в соотношении госдолга к ВВП следуют простой схеме. Долг обычно резко возрастает во время кризисов, а затем постепенно снижается. Такой подход выглядит оправданным, поскольку предотвращает крупные временные повышения налогов, когда потребности в расходах чрезвычайны.

Ситуация, с которой США столкнулись сейчас, существенно отличается от этой исторической модели, указывает Мэнкью: госдолг растет и продолжит расти без всяких внешних шоков.

После массивных бюджетных дефицитов, связанных с Великой рецессией 2008–2009 гг. и пандемией коронавируса, отношение госдолга США к ВВП оказалось на исторических максимумах, сопоставимых с периодом после конца Второй мировой войны. Но если в середине XX века сочетание экономического роста, фискальной дисциплины и отчасти инфляции позволило снизить долг, то сейчас перспективы не выглядят благоприятными, предупреждает экономист.

В конце фискального 2024 г. госдолг США составлял 98% от ВВП. По прогнозам управления Конгресса США по бюджету, за следующие три десятилетия отношение долга США к ВВП достигнет 156% (см. график ниже).

Этот прогноз можно счесть оптимистичным, указывает Мэнкью. Во-первых, он основан на предположении, что экономика США весь этот период продолжит расти с неизменной скоростью и не столкнется ни с какими кризисами. Во-вторых, прогноз не учитывает недавно принятый «большой прекрасный законопроект» Дональда Трампа, который ускорит рост долга (за счет сокращения налоговых сборов на около $4,5 трлн за 2025–2034 гг.).

Есть только пять способов остановить эту восходящую траекторию, перечислил Мэнкью: 1) экстраординарный экономический рост, 2) государственный дефолт, 3) крупномасштабная эмиссия денег, 4) существенное сокращение государственных расходов и 5) крупное повышение налогов. Каждый из этих исходов маловероятен по отдельности, но вполне вероятны их комбинации, не исключает экономист.

Способ 1: Стремительный рост.

Возможно ли, что новые технологии позволят значительно увеличить производительность и ускорить темпы роста экономики? Некоторые считают, что да. Например, Кэти Вуд, CEO компании ARK Invest, полагает, что технологические прорывы – в частности, ИИ – позволят ускорить рост с исторических 3% в год до 6–8%.

Мэнкью настроен по отношению к подобному технооптимизму скептически. Интернет в свое время стал революцией, но не привел к взрывному увеличению экономического роста, сравнивает он. Эффект технологий, зарождающихся сегодня, вероятно, будет аналогичным: меняющим жизнь, но не настолько преобразующим, чтобы установить совершенно новую траекторию экономического роста.

«Надеюсь, что я ошибаюсь, а Кэти Вуд права, но я бы не стал делать на это ставку. Политикам, отвечающим за бюджет, несомненно, было бы неблагоразумно исходить из того, что быстрый рост придет к ним на помощь», – размышляет экономист.

Способ 2: Дефолт.

Для многих дефолт США кажется немыслимым – облигации американского правительства считаются одними из самых безопасных активов в мире. «По моему мнению, эта точка зрения слишком безмятежна», – скептичен Мэнкью.

Соединенные Штаты не застрахованы от политических и экономических сил, которые могут сделать дефолт привлекательным вариантом. Тем более что в истории США это уже фактически происходило. В 1930-х многие облигации США были обеспечены золотом, и когда президент Франклин Рузвельт решил выйти из золотого стандарта, он это обеспечение отменил как слишком дорогостоящее. Разбирательство с кредиторами дошло до Верховного суда США, который большинством голосов встал на сторону Рузвельта. «В разгар Великой депрессии такой исход, возможно, был желателен. Но, без сомнения, это был частичный дефолт», – отмечает Мэнкью.

Но возможен ли такой вариант сейчас, размышляет Мэнкью и напоминает об интервью Дональда Трампа 2016 года, в котором президент США называет себя «королем долга», умеющим перезаключать условия, если «что-то пошло не так»: «Возвращаешься и говоришь: эй, знаете что? Экономика рухнула, я верну вам половину». Если второй президентский срок Дональда Трампа что и демонстрирует, так это то, что тот готов расширять набор вариантов политики, которые рассматриваются как допустимые, отмечает Мэнкью: «Помните об этом разговоре в следующий раз, когда кто-то скажет, что дефолт по госдолгу США немыслим».

Способ 3: Крупномасштабная эмиссия.

Считается, что стране с долгом, номинированным в ее собственной валюте, незачем объявлять дефолт, потому что она всегда может напечатать деньги, чтобы расплатиться со своими кредиторами. «Это правда, но я не нахожу эту мысль столь же обнадеживающей, как те, кто ее выдвигает», – говорит Мэнкью.

В истории немало примеров, когда центральные банки использовали эмиссию для финансирования безответственной фискальной политики, напоминает экономист. Самые известные – гиперинфляция в Германии в 1920-х гг., когда цены удваивались каждые четыре дня, и гиперинфляция в Зимбабве в середине 2000-х, когда за три года типичная единица расчетов в стране превратилась из 50 зимбабвийских долларов в 100 триллионов зимбабвийских долларов, но и банкнота в 100 трлн вскоре стала бесполезной.

«Я помню фото того времени, сделанное в общественном туалете в Зимбабве: на фото – предупреждающая надпись не выбрасывать в унитаз газеты, картон и зимдоллары. <…> Когда людям приходится говорить, чтобы они не смывали свои деньги в унитаз, денежно-кредитная политика явно не оптимальна», – саркастичен Мэнкью.

Гиперинфляция – форма дефолта в том смысле, что кредиторам возвращают обесценившуюся валюту. Но такой способ дефолта наиболее разрушителен: гиперинфляция сеет хаос по всей экономике. Имея выбор, правительству, возможно, лучше объявить дефолт открыто, чем прибегать к неявному дефолту в форме гиперинфляции, считает Мэнкью.

«Тем не менее гиперинфляции происходят, когда фискальные власти не хотят признавать собственную глупость, а денежно-кредитные – слишком слабы, чтобы противостоять давлению фискальных властей», – говорит экономист. Такой режим, называемый «фискальным доминированием», не всегда приводит к гиперинфляции, как в Германии и Зимбабве, – есть более умеренные случаи, такие как 75%-ная годовая инфляция, которую пережила в последние годы Турция. Однако такой темп роста цен вряд ли можно счесть желательным, замечает Мэнкью.

Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, президент должен иметь больше полномочий в сфере денежно-кредитной политики – идея, которую большинство экономистов отвергает, – и последовательно выступает за более экспансионистскую денежно-кредитную политику. В ближайшие несколько лет конфликт между фискальными и денежно-кредитными властями может разрастись, не исключает Мэнкью: «Неясно, будет ли у ФРС в будущем достаточно стойкости, чтобы противостоять требовательному и воинственному президенту. Поэтому я не стал бы исключать сценарий высокой инфляции».

Способ 4: Сокращение расходов.

Сокращение расходов – один из способов поставить фискальную политику на устойчивый путь. И многие его поддерживают до тех пор, пока дело не доходит до детального рассмотрения, говорит Мэнкью, иллюстрируя свою мысль карикатурой одной из газет. На рисунке советники сообщают президенту: «Наш план по сокращению дефицита прост, но для него потребуется огромное количество денег».

Сокращение расходов, которым занимался новый департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с Илоном Маском, касается весьма небольшой доли расходов страны, объясняет Мэнкью: так, на компенсации госслужащих приходится всего около 4% бюджета, а доля их в несельскохозяйственной занятости – меньше 2%.

Зато 13% бюджета приходится на военные расходы. Еще более половины – социальные и медицинские расходы, и они продолжат расти по мере выхода на пенсию поколения беби-бумеров. Сокращать эти статьи бюджета политически проблематично: когда спикер палаты представителей США Пол Райан поддержал умеренное сокращение программ соцобеспечения, оппозиция запустила телерекламу, в которой актер, похожий на него, сталкивал старушку в инвалидном кресле с обрыва. Реклама, похоже, оказалась успешной – это объясняет, почему Трамп на протяжении всей своей политической карьеры обещал, что социальные пособия и программа Medicare не будут урезаны, отмечает Мэнкью. «С учетом ожиданий американцев от своего правительства существенное сокращение расходов, вероятно, исключено», – заключает Мэнкью.

Способ 5: Повышение налогов.

В долгосрочной перспективе повышение налогов – наиболее вероятный сценарий, считает Мэнкью. Во-первых, потому что любой из первых четырех сценариев либо маловероятен, либо неприемлем. Какие-то из них могут реализоваться, но частично и не в том масштабе, который обеспечил бы возвращение фискальной политики на устойчивую траекторию. Во-вторых, США остаются страной с относительно низкими налогами: правительства всех уровней в США собирают в виде налогов эквивалент 28% ВВП против 35% в Великобритании, 41% в Швеции, 43% в Италии, 46% во Франции и средних по ОЭСР 34%.

Профессор Бостонского университета Ларри Котликофф оценивал потенциальный фискальный разрыв в 7% ВВП. Собственная оценка Мэнкью несколько ниже – 4%, с учетом прогноза по первичному дефициту (2% ВВП), «большого прекрасного законопроекта» (еще 1% ВВП) и необходимости обслуживать текущий уровень долга (1% ВВП в предположении, что ставка превысит темпы роста экономики на 1 п.п.). Чтобы покрыть фискальный разрыв в 4% только за счет роста налоговых сборов, эти сборы должны увеличиться на 14%, оценивает экономист, – это существенный рост, но он при этом не поднимет показатели США даже до среднего по ОЭСР.

С чисто экономической точки зрения такой рост налоговых доходов достижим, вопрос – выполнимо ли это политически, рассуждает Мэнкью. Республиканцы ни для кого не хотят повышать налоги, демократы хотят повысить налоги лишь для самого богатого 1% американцев – то есть обе партии солидарны, что 99% американцев рост налогов коснуться не должен.

Предельная ставка налога для налогоплательщиков с высокими доходами уже составляет около 55%, но если поднять ее на 15 п.п., до 70%, это позволит получить лишь четверть от необходимых 4% ВВП, подсчитал Мэнкью. И этот расчет основан на оптимистичных и нереалистичных предположениях, что люди не изменят свое поведение в ответ на более высокие налоговые ставки: на практике же повышение налогов для самых богатых приносит гораздо меньше доходов, чем ожидалось. Вот почему бремя закрытия фискального разрыва придется разделить широкому кругу лиц, отмечает он.

В поисках решения

Мэнкью полагает, что естественный кандидат на роль целевого налога – налог на добавленную стоимость. В ОЭСР сборы от НДС в среднем составляют 7% ВВП. В США этого было бы более чем достаточно для закрытия фискального разрыва. Преимущество НДС в том, что это налог на потребление, а не на доход, он не приводит к искажениям в распределении ресурсов между текущим и будущим потреблением, объясняет Мэнкью. И нейтрален к торговле, так как взимается и с импортных товаров, и с отечественных. Однако на данный момент среди политических лидеров США очевидной поддержки НДС не наблюдается.

Вернуть бюджет на устойчивый путь с чисто экономической точки зрения относительно просто – случайная группа из любых научных сотрудников NBER решила бы проблему за выходные, уверен Мэнкью. Но это сложно сделать политически: для любых политиков высшим приоритетом является переизбрание, поэтому они будут откладывать решения, которые могут нанести ущерб нынешним избирателям, и отодвигать меры, несущие долгосрочные результаты, на будущее.

Поэтому вероятно, что решение не будет найдено до тех пор, пока финансовые рынки не оставят политикам другого выбора. И путь к фискальной реформе вполне может оказаться менее продуманным и более болезненным. Перемены могут произойти только тогда, когда рынок облигаций потеряет веру в американские политические институты. Если однажды инвесторы начнут рассматривать США как увеличенную версию Греции или Аргентины, они перестанут покупать американский долг по обычным процентным ставкам, говорит Мэнкью: «У Конгресса не будет выбора, кроме как принять реальность, несмотря на политические последствия».

Остается вопросом, когда именно это может произойти. В экономике события могут развиваться дольше, чем предполагается, а потом произойти быстрее, чем ожидалось, – как у героя романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», размышляет Мэнкью. Когда героя спросили, как он обанкротился, тот ответил: «Двумя способами. Постепенно, а потом внезапно».

Вполне возможно, что США продолжат наращивать отношение госдолга к ВВП еще 15 лет. «Но я также не удивлюсь, если атака «долговых мстителей» произойдет гораздо раньше», – говорит Мэнкью. «Трещины в фискальном фундаменте» уже начали появляться, обращает он внимание. В мае этого года агентство Moody’s стало последним из трех главных рейтинговых агентств, лишивших американский госдолг высшего рейтинга.

США как минимум трижды пережили значительное снижение госдолга по отношению к ВВП без серьезных экономических потрясений – с 1790 по 1830 г., с 1870 по 1910 г. и с 1945 по 1975 г., приводит примеры Мэнкью. Эти исторические отсылки дают некоторую надежду на благоприятное фискальное будущее. «Но я пока не вижу такого пути», – заключает Мэнкью.