«Секьюритизация» науки

Последние 30 лет наука развивалась в условиях глобализации и открытости. Однако сейчас рост геополитической напряженности и стратегической конкуренции в области новых критических технологий (ИИ, квантовые вычисления, полупроводники) подрывает эту модель, анализирует ОЭСР в своем новом флагманском докладе «Перспективы науки, технологий и инноваций – 2025». Глобализированная система науки сменяется более фрагментированной.

Правительства стран все чаще согласуют свою политику в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) с целями национальной и экономической безопасности. Эксперты ОЭСР называют этот новый глобальный тренд «секьюритизацией» науки (от to secure – «обеспечить безопасность»; не путать с аналогичным термином в финансах, у которого совсем другое значение). В докладе этому тренду посвящена отдельная глава.

Фрагментация научного сотрудничества

Концепции «стратегической автономии» и «технологического суверенитета» становятся все более значимыми для политики стран в сфере не только технологий, но и научных исследований, приводит данные ОЭСР. Если в 2018 г. в STIP Compass – базе данных ЕС и ОЭСР о тенденциях политики стран мира в сфере НТИ – было зарегистрировано только 27 национальных политических инициатив по «секьюритизации» науки, то к 2025 г. это число превысило 250. Число стран, имеющих политику безопасности исследований, за тот же период более чем утроилось – с 12 в 2018 г. до 41 в 2025 г.

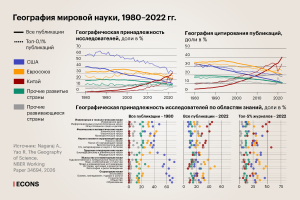

Это сказывается на интенсивности международной научной коллаборации. В 1970 г. только 2% научных статей имели авторов из более чем одной страны, в 2023 г. эта доля составила 27% всех научных публикаций (данные по странам ОЭСР). Это все еще выше, чем десятилетие назад (22% в 2013 г.), но в последние годы роста не происходит – у США и ЕС коллаборации стагнируют с 2018 г., а у Китая с 2020 г. снижаются (прежде всего за счет резкого спада сотрудничества с США). Это касается большинства областей исследований и особенно заметно в естественных науках и инженерии.

В период глобализации науки также сильно возросла международная научная мобильность. Например, в США в 2021 г. порядка 45% докторантов были иностранцами, а более половины иностранных работников с научной степенью в области технических наук – выходцами из Индии, Китая и других стран Азии.

По данным одного из исследований, каждые дополнительные 1000 выпускников китайских университетов приводили к увеличению китайских аспирантов в США на 36 человек: беспрецедентное расширение высшего образования в Китае в 1999 г. увеличило ежегодное число студентов к 2020 г. почти в 10 раз, с 1 млн до 9,6 млн, что привело к потоку аспирантов в США. В свою очередь, в США это способствовало появлению новых магистерских программ для иностранных студентов, особенно в сфере STEM (Science – наука, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Mathematics – математика; обобщающий термин для взаимосвязанных технических специальностей); а также поддержало местную экономику и создание рабочих мест вокруг американских университетских городков.

Не менее 40% аспирантов составляют иностранцы в вузах Австралии, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании, перечисляет ОЭСР: университеты этих стран привлекают международные таланты благодаря стипендиям, исследовательским возможностям и развитым академическим сетям.

Жесткая политика «секьюритизации» может создать проблемы в кадровом обеспечении науки: во многих ведущих университетах иностранные исследователи играют ключевую роль, получение допуска к секретной информации может быть обременительным процессом при их найме, а «некоторые национальности, вероятно, будут исключены в некоторых контекстах», говорится в докладе. Классификация знаний как конфиденциальных или секретных также ограничит их открытое распространение, что может отпугнуть молодых исследователей, чей карьерный рост зависит от открытых публикаций. В то же время международная конкуренция за ведущих ученых обострилась, и те, кто к ней не присоединился, рискуют отстать.

Международное научно-исследовательское сотрудничество повышает качество исследований. А это, в свою очередь, способствует повышению экономической конкурентоспособности стран за счет генерации новых знаний и роста квалификации, а также способствует межкультурному взаимопониманию.

Закрытость лишает доступа к знанию с обеих сторон – не только тех, от кого закрываются, но и тех, кто закрывается. Существует риск того, что политика «секьюритизации» науки может фрагментировать международные связи в сфере НТИ до такой степени, что это подорвет не только качество исследований и инновации, но и сотрудничество в решении глобальных проблем, прежде всего в сферах энергобезопасности и экологической устойчивости, в которых исследования носят наиболее коллективный характер. И в конечном итоге это может подорвать конкурентоспособность и благополучие самих национальных экономик.

«Три П»-модель «секьюритизации» НТИ

Меры «секьюритизации» науки, принимаемые странами, варьируются от масштабных инвестиционных программ до точечных инструментов оценки рисков, что в совокупности и формирует новый, более закрытый и управляемый ландшафт международного научного сотрудничества.

Для анализа политики безопасности стран в сфере НТИ авторы доклада ОЭСР используют структуру «трех П»: Promotion, Protection, Projection («продвижение, защита, проецирование влияния»). Такая же структура применяется в некоторых исследованиях на данную тему, а также взята за основу в «Стратегии экономической безопасности ЕС» и «Плане действий» по обеспечению экономической безопасности Японии.

«Политика продвижения» – это меры по «наращиванию мощи» для укрепления стратегической автономии и технологического суверенитета путем содействия исследованиям в критически важных сферах, отвечающих потребностям экономической и национальной безопасности. Такие меры включают в себя целевое финансирование НИОКР, промышленную политику, фактическое стирание границ между гражданскими и оборонными исследованиями. Представляется вероятным, что некоторые гражданские НИОКР будут отнесены к сфере обороны и безопасности, а их финансирование – к возросшим оборонным бюджетам, полагает ОЭСР.

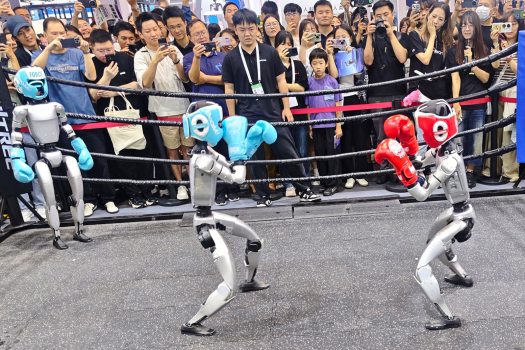

Так, квантовые технологии стали предметом геополитического противоборства, так же как ИИ и полупроводники – такие же прорывные технологии двойного назначения (гражданского и оборонного). Более 30 стран мира разработали политику поддержки развития квантовых технологий, выделив на это развитие значительные государственные инвестиции. Ключевую роль в разработке такой политики играли оборонные ведомства.

Опасения по поводу зависимости от внешних субъектов в доступе к критически важным компонентам привели к стратегиям, ориентированным на развитие внутренних цепочек поставок, внутренней экспертизы и защиту интеллектуальной собственности. Возрождаемая промышленная политика теперь нацелена не на отдельные сектора, а на целые инновационные системы. Однако то, что принципиально отличает последние инициативы от предпринимавшихся всего несколько лет назад, – это перспектива их «секьюритизации», пишет ОЭСР.

Например, «Стратегия экономической безопасности ЕС», принятая в 2023 г., акцентируется на развитии исследовательской и промышленной базы в области полупроводников, критических сырьевых материалов, квантовых вычислений, биотехнологий; мерах по предотвращению утечек в чувствительных новых технологиях и партнерстве со странами, разделяющими общие интересы, в сфере экономической безопасности. Доклад 2024 г. бывшего главы ЕЦБ Марио Драги о будущем европейской конкурентоспособности и последовавший в том же году доклад советника президента Еврокомиссии, бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё о необходимости для Европы эффективнее использовать гораздо более быстрые циклы гражданских инноваций для повышения военного потенциала привели к предложениям о внедрении модели dual-use-by-design («двойное назначение при проектировании») в Многолетней рамочной программе ЕС 2028–2034 гг. от 2025 г., чтобы теснее связать гражданские и оборонные исследования. В начале 2025 г. Еврокомиссия также опубликовала новый доклад о готовности к обороне к 2030 г., в котором предлагаются экосистемы и цепочки создания стоимости для передовых технологий, таких как ИИ и квантовые вычисления, и подчеркивается размытость границ между гражданскими и оборонными исследованиями. Впрочем, это относительно не новая тема для ЕС: в 2021 г. был создан Европейский оборонный фонд с бюджетом более 7 млрд евро до 2027 г. для поддержки оборонных НИОКР с участием частного сектора.

Связи между гражданскими и оборонными исследованиями исторически были сильны в США, но, например, Япония и Германия поддерживали их строгое разделение. В Германии, где большинство государственных университетов официально исключены из оборонных исследований, сейчас этот вопрос пересматривается, отмечает в докладе ОЭСР.

В Японии закон о содействии экономической безопасности от 2022 г. ставит целью сделать страну незаменимым игроком в международном сообществе, обладающим технологиями, с которыми не сможет сравниться ни одна другая страна. Закон определяет ряд направлений по развитию «стратегической незаменимости» Японии с активным вовлечением частного сектора в научно-техническую политику. Список критических технологий, которые получат господдержку и исследования в которых будут частично засекречены, включает не только передовые направления, такие как ИИ, квантовые вычисления, нейрокомпьютеры и полупроводники, но и «традиционные» морские и транспортные технологии. По каждому проекту предполагается создание совета, в который войдут ученые и госслужащие. В преддверии закона правительство Японии приняло т.н. «Программу К» по финансированию стратегических инноваций общей стоимостью 500 млрд иен (около 3 млрд евро).

В отдельном «Плане действий», принятом японским министерством экономики, торговли и промышленности в 2022 г., предлагается ряд мер по развитию стратегической автономности Японии. В их числе – новый подход к промышленной цепочке создания стоимости, который дополнительно усиливает меры защиты на каждом этапе, начиная от исследований, продвижение программ по созданию совместной промышленной базы со странами-единомышленниками, укрепление частно-государственного партнерства и экономической разведки. В апдейте «Плана» в 2025 г. констатируется «смена исторической парадигмы» – разрушение либерального международного экономического порядка, что еще больше актуализирует необходимость «секьюритизации» НТИ для адаптации Японии к новым международным условиям.

«Политика защиты» – это меры по защите критически важных знаний от несанкционированной передачи иностранным государствам и противодействие иностранному вмешательству в научную деятельность.

Ключевой сдвиг, который отмечается в докладе, – если раньше защита была сосредоточена на готовых технологиях и продукции (через экспортный контроль), то теперь ее объектом становятся данные, ноу-хау, идеи и сами исследователи.

Появились два основных подхода к тому, как решать, с кем можно научно сотрудничать, а с кем – нет. Первый – прямые запреты в отношении определенных организаций, сфер или стран. Правительство Канады с 2023 г. публикует списки «чувствительных областей исследований» (ИИ, полупроводники, биометрия, космос, биотехнологии и пр.) и зарубежных исследовательских организаций, представляющих риск для национальной безопасности. И с 2024 г. ввело правила: если исследователь, подающий заявку на грант в чувствительной области, имеет связи с организацией из «черного списка», его заявка не будет профинансирована. Американский CHIPS Act от 2022 г. запрещает американским исследователям, получающим федеральное финансирование, участвовать в программах по привлечению талантов, спонсируемых Китаем или Россией.

Второй подход – внедрение общих рекомендаций, оценок риска или требований безопасности без очерчивания красных линий вокруг определенных областей исследований или аффилиаций. Например, Германия в 2023 г. опубликовала стратегию по взаимодействию с Китаем о том, как противостоять вызовам, которые он создает, и одновременно продолжать сотрудничество с ним. Вслед за этим Германская служба академических обменов выпустила руководство по кооперации с Китаем в академической сфере. Это руководство, подчеркивая важность научного обмена с Китаем и необходимость избегать «оборонительной» позиции, советует образовательным учреждениям выстраивать сотрудничество с Китаем исходя из интересов Германии, поощрять сотрудников и студентов к изучению Китая и развивать компетенции для взаимовыгодного и равноправного взаимодействия.

Правительства выпускают для научных организаций инструкции и чек-листы, разъясняющие, что такое безопасность исследований и как ее обеспечивать.

-

В Австрии министерство инноваций, мобильности и инфраструктуры выпустило рекомендации, помогающие самостоятельно оценивать риски совместных проектов, задавая правильные вопросы, и выявлять «красные флаги».

-

Аналогичное руководство «для ответственного международного сотрудничества в области знаний» выпустила Норвежская дирекция по высшему образованию и профессиональным навыкам в 2023 г.

-

В США управление по научно-технической политике Белого дома в 2024 г. опубликовало «Руководство по программам безопасности исследований», которое устанавливает обязательные требования для учреждений, получающих федеральное финансирование на исследования в размере более $50 млн в год: реализовать программы кибербезопасности, обучить сотрудников безопасности зарубежных поездок, связанных с преподаванием, участием в конференциях, исследованиями или организацией бизнеса, и внедрить обязательные отчеты о них.

-

В Дании в 2023 г. в составе Службы безопасности и разведки создан Центр инноваций и безопасности знаний, задача которого – консультировать исследовательские институты, как противостоять угрозам шпионажа со стороны иностранных государств и иностранного вмешательства.

-

В Великобритании для консультаций по вопросам рисков для национальной безопасности, связанных с международными исследованиями, создана специальная структура в составе правительства.

-

В Нидерландах для подобных консультаций создан Национальный контактный центр – любой сотрудник научного учреждения может обратиться туда с вопросами о рисках и возможностях международного сотрудничества.

-

Японское Агентство по науке и технологиям (JST) недавно запустило схему JST-TRUST, которую применяет к своим конкурсам заявок на исследования в сфере полупроводников и квантовой науки: заявители описывают, как они проводят комплексную проверку своих проектов и партнеров, а JST на основе этого выявляет риски и устанавливает меры по их смягчению.

В целом «политика защиты» перемещает вопросы безопасности из периферии в центр ежедневной научной и административной деятельности университетов и исследовательских организаций. Внедрение всех этих мер требует от университетов создания новых административных структур, найма специалистов по безопасности и отнимает много времени у ученых. Чрезмерно жесткие или неясные правила могут заставить исследователей избегать перспективных тем международного сотрудничества из страха нарушить правила, что замедлит научный прогресс.

По мнению ОЭСР, необходимо найти баланс, чтобы избежать вреда для науки, превышающего пользу от безопасности. Баланс должен быть основан на том, чтобы научное взаимодействие было «открытым, насколько возможно, и безопасным, насколько необходимо». Это соответствует принципу «маленький двор, большой забор» – когда строгий контроль применяется для защиты узких и специфических областей науки и технологий, считающихся критически важными для национальной и экономической безопасности, советует ОЭСР.

«Политика проецирования влияния» – это использование науки как инструмента внешней политики для продвижения национальных интересов и формирования стратегических альянсов.

Хотя некоторые сторонники научной дипломатии по-прежнему подчеркивают ее аспекты, связанные с глобальными общественными благами, наука все чаще используется как инструмент мягкой и даже жесткой силы в межгосударственном соперничестве, констатирует ОЭСР.

Форма кооперативной научной дипломатии, предполагающая международное взаимодействие дипломатических и научных кадров для решения глобальных проблем, утвердилась в 1990-е. Примеры ее результатов – Парижское соглашение по климату или Конференция ООН по океану 2025 г., по итогам которой более 20 стран ратифицировали Договор об открытом море, способствующий сохранению морского биологического разнообразия.

Однако взгляд на науку как на исключительно объединяющую силу, способную преодолеть глубокие политические разногласия, ставится под сомнение тем фактом, что она может быть средством достижения геополитических целей государств. В 2025 г. опубликованы два знаковых документа, которые закрепляют это видение:

-

Концепция научной дипломатии Американской ассоциации содействия развитию науки и Королевского общества Великобритании признает новую эру как «мрачную, реалистичную и бескомпромиссную». Договоры, регулирующие всеобщее достояние, иногда вступают в противоречие с национальными интересами, что приводит к переосмыслению универсальности научных ценностей и требует пересмотра взаимодействия науки и дипломатии. Документ предлагает двойное взаимодействие: наука, влияющая на дипломатию (различные способы сочетания науки с дипломатическими целями), и дипломатия, влияющая на науку (способы взаимодействия дипломатии с научным сообществом).

-

Концепция научной дипломатии Европейской комиссии содержит аналогичные наблюдения, признавая, что «наука и технологии – это фигуры на глобальной геополитической шахматной доске». Концепция подчеркивает необходимость стратегического использования научной дипломатии в текущем геополитическом контексте, включая расширение возможностей стратегической разведки и укрепление научной дипломатии в делегациях и посольствах.

Правительства стратегически используют научный опыт и международное сотрудничество для укрепления геополитического влияния, экономической конкурентоспособности и достижения целей безопасности своей страны, говорится в докладе ОЭСР. Страны активно размещают научных и технологических советников в своих посольствах по всему миру. Это не просто символические посты, а разветвленные сети с четкими задачами.

Например, Великобритания располагает сетью из около 130 сотрудников в более чем 65 странах мира. Их задача – выстраивать сотрудничество, направленное на поддержку научной базы и конкурентных преимуществ Великобритании, выстраивать выгодные связи для британской науки и бизнеса, собирать данные о тенденциях в критических технологиях за рубежом. Аналогичные, хотя и менее масштабные сети имеют США, Китай, страны ЕС.

Но новый и самый динамичный аспект «научной дипломатии» – негосударственные акторы, которые могут вносить новые идеи и отношения в официальный дипломатический процесс. Например, крупные компании, такие как Google или Tesla, теперь сами являются мощными игроками на мировой арене, и их бюджеты на НИОКР сопоставимы с государственными. Они напрямую ведут переговоры с иностранными правительствами и международными организациями, такими как ООН или ЕС, часто в обход официальных дипломатов своей страны, по вопросам регулирования, стандартов и технологий. Доклад ОЭСР называет этот феномен «инновационной и технологической дипломатией», объединяющей опыт трех традиционно отдельных областей – технологий, бизнеса и внешней политики – для продвижения национальных интересов.

Некоторые страны в последние годы создали «инновационно-технологические посольства» в мировых хабах, таких как Кремниевая долина.

-

Дания в 2017 г. положила начало этой тенденции, открыв свое «технологическое посольство» в Пало-Альто;

-

в 2022 г. аналогичный офис открыл Евросоюз в Сан-Франциско;

-

Швейцария создала сеть таких «инновационных посольств» Swissnex в разных регионах мира (Северная и Южная Америка, Азия, Австралия, Ближний Восток, Африка, Северная и Южная Европа), чтобы укрепить свой статус ведущего мирового центра инноваций.

Страны формируют «коалиции единомышленников» для совместных научных проектов, разработки стандартов и защиты своих технологических интересов. Пример – инициатива ЕС Global Gateway, которая позиционируется как проект по созданию устойчивых и надежных связей по всему миру и опирается на научно-технологическое сотрудничество.

«Научная дипломатия» решает несколько ключевых задач для государства в условиях геополитической конкуренции: обеспечивает доступ к талантам и ноу-хау за рубежом; повышает глобальную конкурентоспособность национальных компаний и исследовательских институтов; помогает влиять на формирование международных правил и стандартов в сфере технологий; укрепляет политические союзы и создает каналы для диалога в периоды напряженности. Это стратегическая и системная деятельность по интеграции науки и технологий в арсенал внешнеполитических инструментов государства.

Международные сети кооперации в области НТИ, возникшие после окончания холодной войны, перестраиваются по мере перехода к эпохе, отмеченной ростом геополитического соперничества и усилением межгосударственной конкуренции в области новых технологий. И уже проявляются контуры новой, менее открытой международной научной системы, заключает ОЭСР.

Все «три П» политики по «секьюритизации» науки усиливают друг друга и знаменуют собой сдвиг парадигмы: представление о науке как о сфере вне политики сменяется представлением о том, что она является ключевым активом национальной безопасности, полем геополитического соперничества и инструментом стратегического позиционирования и формирования геополитических альянсов.