«Тысяча молодых талантов»: как Китай возвращал своих ученых

Высококвалифицированные иммигранты вносят существенный вклад в экономический рост в принимающих странах. В частности, на них приходится значимая доля всех патентов, регистрируемых развитыми странами. Так, в США порядка пятой части патентов, оформленных в период 2016–2020 гг., включали изобретателей-мигрантов. Авторы из Университета Макгилла и Принстонского университета на американских данных за 1940–2000 гг. показывали, что рост доли иммигрантов – выпускников колледжей на 1 процентный пункт приводит к росту подушевого показателя патентов на 9–18%. Положительное влияние миграции на инновации оказывается особенно сильным и быстрым в странах, где уже есть высокий запас патентов, отмечали индийские экономисты.

Развивающимся странам – «донорам» высококвалифицированной миграции она, как ни парадоксально, тоже может приносить пользу за счет того, что облегчает трансфер технологий и управленческих практик. Так, IT-инженеры из Китая и Индии, работавшие в США, внесли вклад в ускорение развития IT-индустрии в родных странах.

С учетом этих разнонаправленных эффектов «утечки мозгов» многие страны предпочитают не ограничивать высококвалифицированную эмиграцию, а стимулировать уехавших специалистов репатриироваться – такая политика позволяет получать все преимущества от квалифицированной эмиграции. Например, в Корее в 2009 г. запустили World Class University Project, в Бразилии действуют программы для привлечения как совсем молодых исследователей, так и постдоков (тех, кто уже получил степень PhD и хотел бы продолжить академическую карьеру).

Одна из самых масштабных программ привлечения ученых из-за рубежа – китайская «Тысяча талантов» (Thousand Talents Plan), запущенная в 2009 г. Двумя годами позже ее дополнила «Тысяча молодых талантов» (Thousand Young Talents Plan) – программа с фокусом на молодых (до 40 лет) ученых в сфере STEM (наука, технологии, инженерия, математика). Программы были нацелены на репатриацию прежде всего выходцев из Китая, но не исключительно, и, по некоторым оценкам, за 10 лет привлекли в Китай порядка 7000 ученых. В 2019 г. эти инициативы были переименованы в программу High-End Foreign Expert Recruitment Plan («Привлечение высококлассных иностранных экспертов»).

В новом исследовании Нин Цзя и Белтон Флейшер из китайского Центрального университета финансов и экономики проанализировали результаты программы «Тысяча молодых талантов» применительно к математическим факультетам китайских вузов. Программа, позволившая привлечь в страну ученых, получивших степени в топовых университетах за рубежом, привела к росту научных публикаций китайских математиков и росту цитируемости их работ. Однако результат оказался распределен крайне неравномерно: в основном выиграли наиболее престижные вузы страны. При этом уже работавшие в университетах математики (никуда не уезжавшие) стали публиковаться меньше: сказался недостаток коллаборации с новоприбывшими и рост конкуренции за ресурсы.

Репатриация талантов: краткие данные

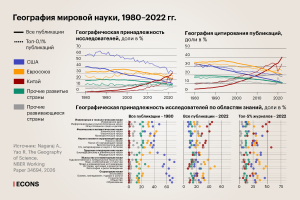

За два десятилетия, 1990–2000-е гг., Китай из страны, отстающей в области науки и технологий, стремительно взлетел на вторую строчку – после США – по числу выпускников в этих областях, расходов на НИОКР, выпуска научных статей. Этот скачок оказался реализуем во многом за счет того, что Китай воспользовался возможностью обучать своих граждан за рубежом и развивать образовательные и исследовательские связи с США. Китай стал крупным поставщиком глобальных талантов. В 2020 г. уже 17% всех докторских степеней в области науки и технологий в США были присуждены соискателям из Китая.

Последовавшая в начале 2010-х программа репатриации молодых талантов включала в себя значительные финансовые стимулы для ученых, в том числе финансовую помощь для релокации до 1 млн юаней, грант до 3 млн юаней на исследования, помощь с трудоустройством супругов и устройством в школу детей (это данные на 2018 г., тогда 1 млн юаней соответствовал примерно $150000). Отбор в программу происходил в два этапа: на первом исследователи подавали заявки на открытые в китайских университетах академические позиции, на втором университеты запускали процесс подачи заявок на гранты для выдающихся кандидатов, которые оценивал специальный комитет.

По данным китайских исследователей из Принстона, Гарварда и MIT, в результате действия китайских программ репатриации талантов отъезды из США ученых, родившихся в Китае, возросли с 900 человек в 2010 г. до 2621 в 2021 г., или почти втрое. В 2021 г. доля вернувшихся в Китай из США исследователей составила 67% (против менее 20% в 2010 г.). Такому росту числа китайских репатриантов также поспособствовала «шпиономания» – инициированная в конце 2018 г. программа министерства юстиции США по поиску китайских шпионов среди академических исследователей (см. врез ниже).

Аналитики Центра безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета проанализировали публично доступные данные о «Тысяче молодых талантов» с 2011 по 2018 г. и пришли к выводу, что за этот период почти 3600 человек получили возможность поучаствовать в ней – то есть им предложили соответствующие позиции и финансовую поддержку. Две трети всех лауреатов программы на момент получения предложения были трудоустроены в США.

Чаще всего китайское правительство предлагало места постдокам и состоявшимся исследователям из топовых университетов и исследовательских институтов. Почти пятая часть всех лауреатов, для которых было возможно определить аффилиацию на момент включения в программу, работали в десяти институтах, восемь из которых – американские: это Гарвард, Стэнфорд, MIT, тройка Калифорнийских университетов (в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Беркли), Йельский и Мичиганский университеты. В десятку также вошли Общество научных исследований имени Макса Планка в Германии и Наньянский технологический университет в Сингапуре.

Участники программы в основном получали позиции в университетах, входящих в так называемую Лигу С9 – это альянс девяти самых элитных вузов Китая, аналог американской Лиги плюща. Больше всего исследователей перешли в Университет Цинхуа, Чжэцзянский и Пекинский университеты. Большинство исследователей получили предложения именно из лидирующих гражданских университетов. Небольшая доля пошла в организации, аффилированные с военной промышленностью. К ним относят «Семь сыновей национальной обороны», это семь университетов, аффилированных с министерством промышленности и информатизации КНР (считается, что они плотно сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая), а также университеты, которые попали в список торговых ограничений министерства торговли США, и Китайскую академию инженерной физики (специализируется на разработке и испытании ядерного оружия).

«Тысяча молодых талантов»: локальный парадокс

Эксперты из Центрального университета финансов и экономики в Китае изучили карьеры более 950 молодых математиков, нанятых на самые сильные математические кафедры в Китае (входившие в топ-50 в стране) в период с 2000 по 2017 г., из них 365 были наняты после старта программы «Тысяча молодых талантов». В свою очередь, из этих 365 молодых ученых 74, или примерно каждый пятый, – участники данной программы. Авторы также собрали полные списки публикаций молодых ученых из элитных университетов (Лига С9) – последние получают непропорционально большую долю исследовательского финансирования в Китае и производят непропорционально высокую долю исследований: там заняты 3% всех ученых в стране, но на них приходится 20% публикаций и 30% высокоцитируемых статей.

После запуска программы «Тысяча молодых талантов» доля новых сотрудников, получивших степень PhD в топ-50 математических департаментов за рубежом, в китайских вузах выросла почти втрое: если в 2000–2010 гг. она составляла 6%, то в 2011–2017 гг. – уже 16%. В то же время доля новых сотрудников, получивших степень в топ-50 ведущих математических факультетов китайских вузов, снизилась с 17,2% до 15,6%.

При этом новые сотрудники с высококлассным иностранным образованием сконцентрированы в самых престижных университетах страны, Лиге С9, подтверждает это исследование выводы предыдущих работ: эти вузы и до появления программы 7,4% математиков нанимали из топ-50 зарубежных кафедр (на 2,4 п.п. выше, чем факультеты, не входящие в эту элитную лигу), а после запуска «Тысячи молодых талантов» этот показатель у них достиг почти 30%. Другие же университеты после начала программы не увидели столь существенного притока специалистов, получивших образование в престижных зарубежных университетах: у них эта доля подросла с 5% лишь до 7,3%.

Неравномерно и географическое распределение ученых-репатриантов: они поехали преимущественно в экономически развитые Восточный и Центральный регионы Китая, а не в аналогичные по академическим показателям университеты на Северо-Востоке и Западе. Первые и до программы репатриации пользовались большей популярностью у выпускников престижных университетов, а после ее появления доля обладателей PhD из топ-50 иностранных математических департаментов в «предпочитаемых» регионах превысила 40% – против менее 9% в остальных. То есть программа усилила разрыв между университетами с точки зрения найма специалистов с иностранным опытом.

Показатели публикаций новых сотрудников самых престижных китайских университетов выросли на четверть, а цитирования их работ – более чем на треть по сравнению с периодом до появления «Тысячи молодых талантов».

Однако у сотрудников, которые уже были трудоустроены в университетах до начала действия программы репатриации, исследовательские показатели упали: число годовых публикаций сократилось примерно на 13%, число цитирований – на 15%.

Новые ученые-репатрианты гораздо реже выступали соавторами с исследователями, окончившими китайские вузы, по сравнению с другими новыми сотрудниками. Это может быть связано с тем, что у репатриантов не было устоявшихся научных связей с «местными» исследователями. Этот недостаток коллаборации, вероятно, ограничивал положительные эффекты передачи знаний, считают авторы. В то же время возвращающиеся в Китай ученые больше (по сравнению с теми, кто работал только в Китае) публикуются на международном уровне и играют важную роль в связях Китая с глобальной исследовательской сетью.

Кроме того, программа репатриации могла поменять распределение ресурсов в нанимающих вузах и вероятность получения грантов. Ограничения доступа к ресурсам могли сказаться и на настроениях сотрудников, демотивируя их заниматься исследованиями или мотивируя переключаться на другую деятельность, рассуждают авторы исследования из Центрального университета финансов и экономики.

Получается, что программа «Тысяча молодых талантов», действительно сыграв существенную роль в возвращении ученых на родину, могла оказать негативное влияние на исследовательские результаты не уезжавших из Китая ученых. Это указывает на то, что может быть необходима дополнительная политика, которая была бы направлена на стимулирование коллаборации между исследователями и позволила бы усилить положительные эффекты репатриации, заключают авторы исследования.

Исследовательская производительность

Согласно другим исследованиям, после возвращения в Китай участники программы «Тысяча молодых талантов» увеличили свою «исследовательскую производительность» с точки зрения числа публикаций – вероятно, из-за благоприятных условий для проведения исследований. В то же время в среднем репатриировавшиеся в Китай ученые отставали от оставшихся в Америке с точки зрения импакт-фактора (цитируемости) своих работ. Кроме того, у участников программы после переезда снижалось число международных коллабораций: если до отъезда 56% работ ученых включали международное сотрудничество, то после переезда в Китай этим характеризуются уже только 45% их исследований. Тогда как у тех, кто не вернулся в Китай, этот показатель остался примерно на прежнем уровне (66%).

Еще одно исследование показало, что по качеству публикаций (с точки зрения рейтинга журналов, в которые они попадали) возвращавшиеся в Китай оказывались либо в топе, либо, напротив, в нижней части распределения. Авторы этого исследования полагали, что это могло быть связано в том числе с тем, что некоторые участники «Тысячи молодых талантов» из-за особенностей критериев оценки исследований могли ставить в приоритет количество публикаций, а не их качество.

Другая работа, исследовавшая участников «Тысячи молодых талантов», пришла к выводу, что чаще всего ими становились те, кто в зарубежных вузах сталкивался с трудностями в получении финансирования. Переехав, такие релоканты улучшили свои исследовательские результаты: по количеству публикаций, в том числе в топовых журналах, они обгоняли тех, кто предпочел остаться в США и ЕС. Наиболее выраженным преимущество релокантов было в публикациях, где они выступали последним автором (в сфере науки и технологий последним, как правило, указывается главный исследователь): это может означать, что после возвращения в Китай ученые с большей вероятностью становились независимыми исследователями, фокусировавшимися на сфере своих интересов. Преимущество вернувшихся на родину ученых было обусловлено лучшим доступом к финансированию и исследовательским командам (в том числе за счет большого числа студентов в области STEM): если исключить влияние этих факторов, значительной разницы между производительностью молодых ученых в Китае и контрольной группой за рубежом уже не обнаруживалось.