«Макротелеграм»: индекс восприятия Банка России

О решениях центрального банка люди обычно узнают не напрямую, а через массмедиа. Но новости перестают ассоциироваться с телевизором или газетой. Все чаще люди получают информацию о том, что происходит в мире, листая ленту соцсетей. Тренд глобальный: если еще десять лет назад соцсети были второстепенным источником новостей, то сегодня они вытесняют традиционные медиа.

В США, например, в 2025 г. соцсети впервые обошли телевидение как главный канал новостей: 54% против 50%. В Великобритании картина похожая. В России перелом произошел в 2022 г. с резким ростом популярности Telegram. Если в 2021 г. ежемесячный охват был около 42% населения, то в 2025 г. – уже 74%. По оценке МТС AdTech, во II квартале 2025 г. Telegram первым среди мессенджеров в России пересек отметку в 100 млн уникальных пользователей в месяц. Особенность Telegram в том, что это сразу и мессенджер, и новостная лента: около 70% пользователей не только переписываются, но и читают каналы. И, по данным Mediascope, 21 канал из топ-30 – про новости и политику.

В результате Telegram стал одной из крупнейших площадок по формированию экономических нарративов в России, породив феномен так называемого «макротелеграма», как описал его заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в открытой дискуссии в РЭШ. «Макротелеграм» – это инфополе телеграм-каналов профессиональных академических экономистов, инвестиционных стратегов, макроэкономистов инвестбанков, брокеров, которые зачастую занимают разные позиции, представляя широкую палитру мнений в реальном времени, в том числе в отношении денежно-кредитной политики. Таким образом, информационное поле вокруг Банка России все чаще формируется социальными медиа и лидерами мнений.

Чтобы понять, как устроено это инфополе, какие настроения в нем доминируют и как меняются, мы провели исследование, изучив 1400 телеграм-каналов, которые пишут о Банке России. Для определения сентимента (настроений) мы использовали разнообразные методы ИИ – начиная с базовых моделей машинного обучения и заканчивая трансформерами и LLM (подробнее с методологией исследования можно ознакомиться в нашей статье в новом номере журнала «Деньги и кредит»). Понимание структуры инфополя вокруг Банка России может способствовать большей адресности и эффективности коммуникаций регулятора, что, в свою очередь, поможет укрепить доверие населения к проводимой денежно-кредитной политике и создать более прозрачную и прогнозируемую среду для всех экономических агентов.

«Макротелеграм»: индекс настроений

В большинстве исследований о коммуникации центральных банков тональность сообщений оценивается по общему эмоциональному посылу всего текста в целом. При этом обычно не учитывается, на какой именно объект обращен этот эмоциональный посыл. Мы фокусируемся на том, что и как говорят именно о Банке России; это потребовало более сложных методов оценки тональности.

Например, в периоды экономических шоков обеспокоенность в медиаполе обычно возрастает, но это не всегда означает ухудшение отношения к регулятору. Так, сообщение об ускорении инфляции не обязательно будет говорить о снижении доверия к Центральному банку – значение имеет то, как оцениваются его решения. Например, новость о том, что инфляция ускорилась, но Банк России предпринимает шаги по ее возвращению к цели, следует считать позитивной с точки зрения восприятия Банка России в медиаполе.

По нашим оценкам, в «макротелеграме» преобладают нейтральные новости без оценочных суждений – в обучающей выборке их около 76%; негативными можно счесть 15% и 9% – позитивными. Преобладание нейтральных новостей – это позитивное открытие, поскольку сильные эмоциональные искажения в инфополе могли бы формировать у людей неверные представления о ситуации в экономике.

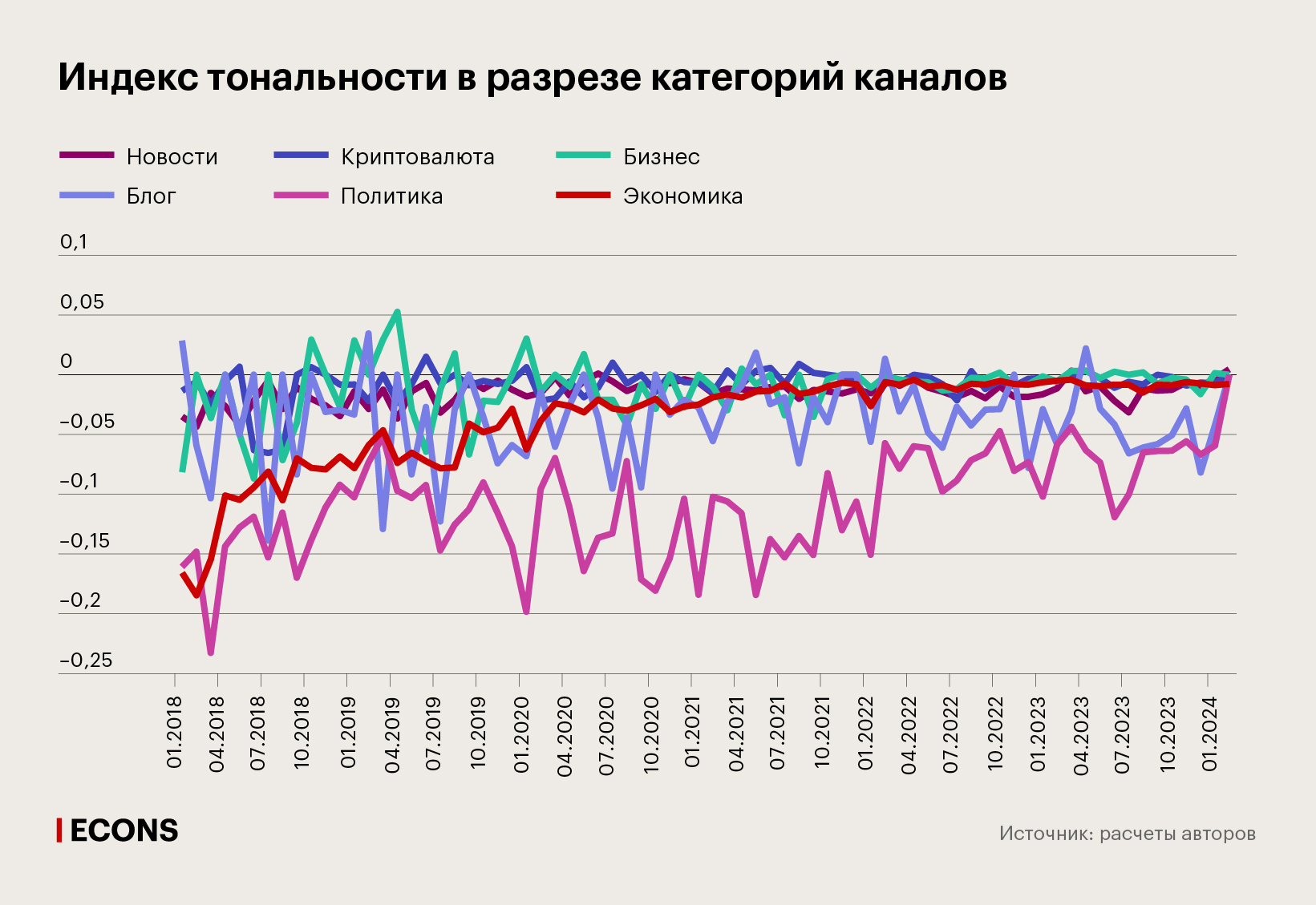

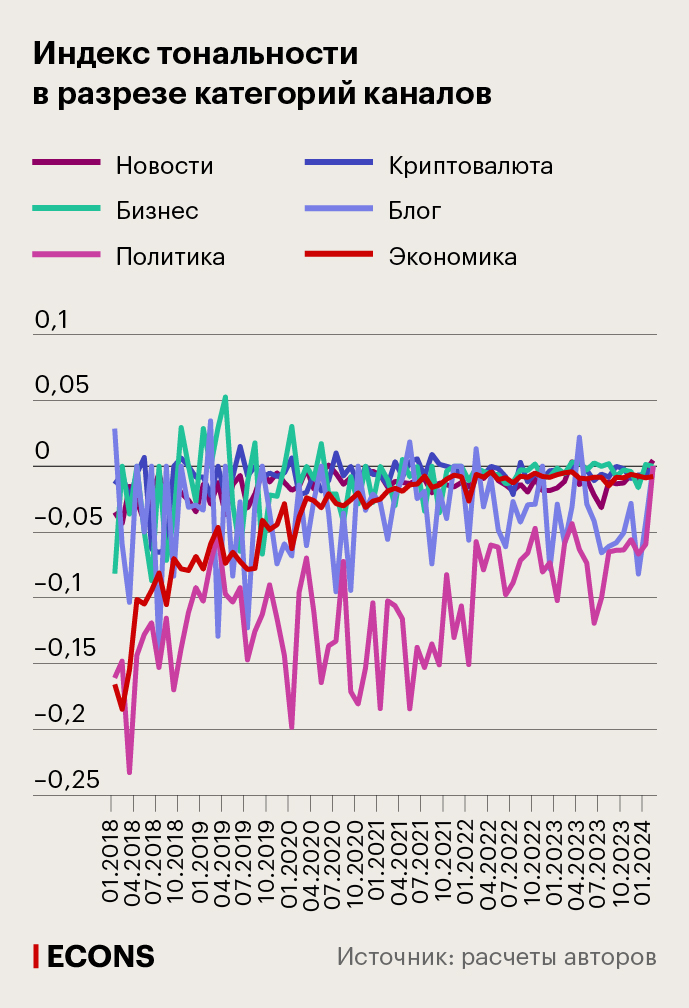

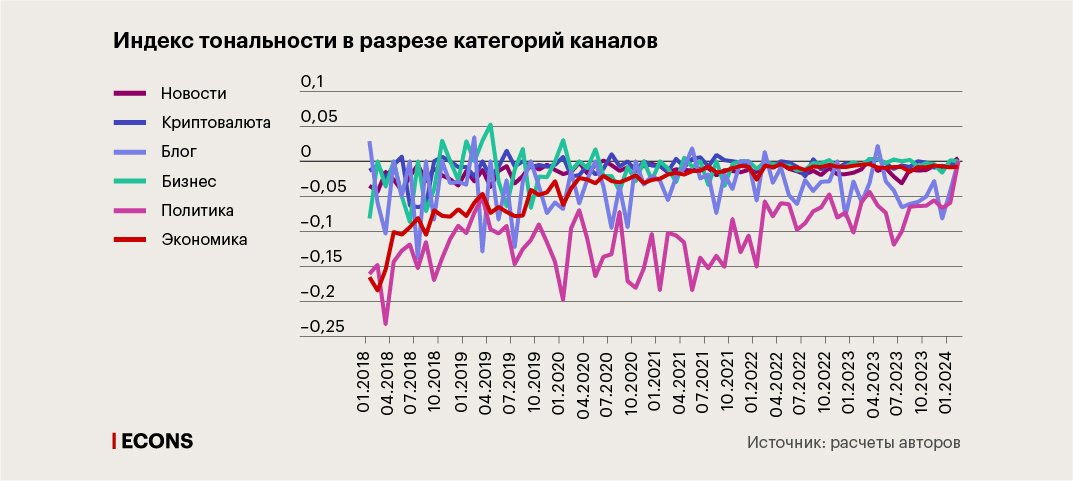

Но фон неоднороден: например, политические каналы в среднем настроены более критично, чем экономические. Авторские блоги – наиболее нестабильная в отношении к Банку России группа каналов, вероятно, потому, что они персонализированы и мнение авторов может быть более гибким. Индекс тональности экономических каналов относительно стабильный и демонстрирует положительный тренд, что говорит об улучшении восприятия Банка России в Telegram этой категорией (см. график).

Тональность каналов может меняться во времени. Между тем устойчивость их отношения к Банку России влияет на эффективность коммуникации с ними: Центральному банку важно понимать, в какой степени разные каналы открыты к диалогу и насколько готовы пересматривать свое отношение к проводимой политике.

Например, более критически настроенные каналы, которые мы отнесли в «негативный» кластер, менее склонны пересматривать свое отношение. Но вместе с тем более 30% из них в течение года все же меняют свое отношение в лучшую сторону, становясь нейтральными или даже позитивными.

«Позитивный» кластер, напротив, более изменчив: лишь треть каналов остается в нем в течение года, остальные переходят в основном в нейтральный кластер, а небольшая часть (11–18%) даже становятся негативными.

Это говорит о возможности эффективной коммуникации с «негативно настроенной» группой и о необходимости совершенствования коммуникационной политики с «сомневающейся» частью, чтобы позитивный кластер стал менее изменчивым.

После 2022 г. тональность «макротелеграма» стала более волатильной, однако в целом за рассмотренный период 2018–2024 гг. восприятие Банка России в Telegram улучшалось.

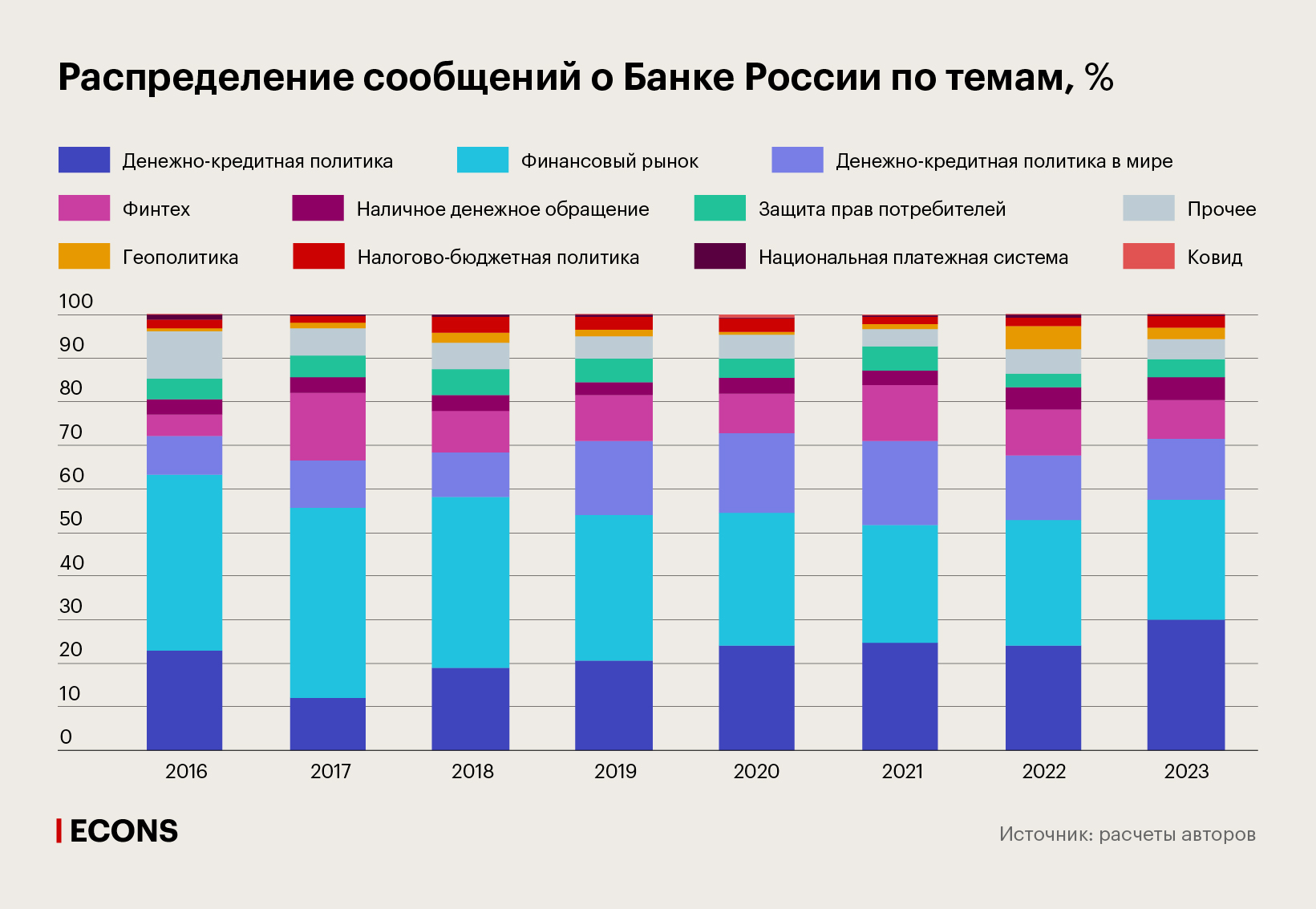

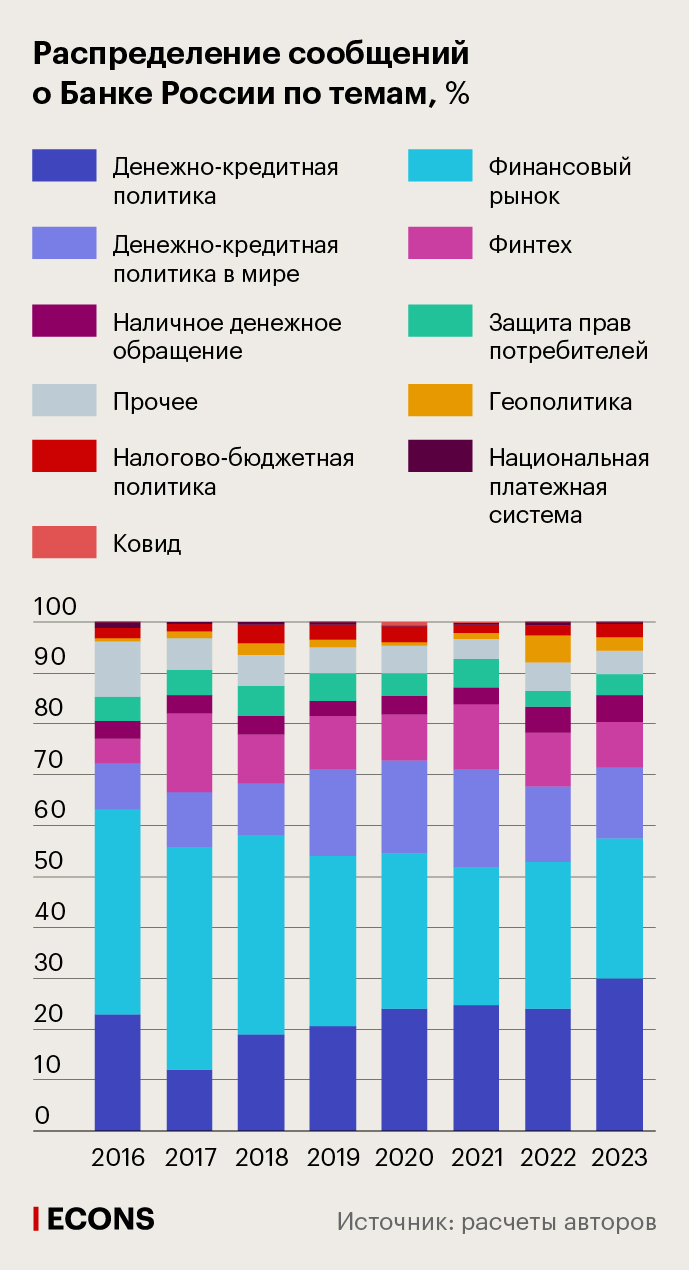

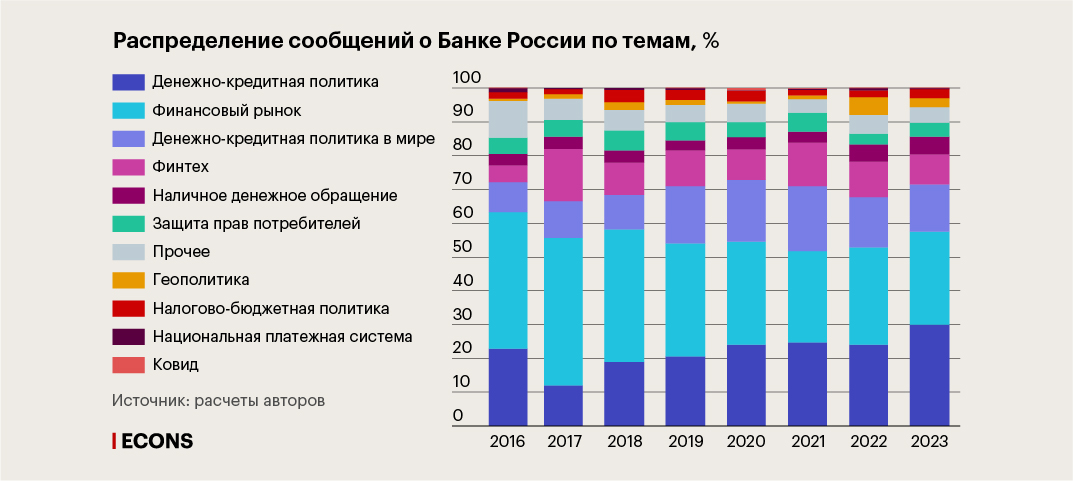

А вот предпочтения по темам менялись мало: чаще всего новости, касающиеся Центробанка, посвящены двум темам – денежно-кредитной политике и финансовому рынку (см. график).

Дополнительно мы проанализировали степень консолидации информационного поля в Telegram, рассчитав охват каждого канала в нашей выборке (отношение числа просмотров новостей о Банке России в этом канале к общему числу просмотров новостей по теме Банка России во всех каналах за выбранный период).

Оказалось, что, хотя число каналов, пишущих о Банке России, с каждым годом растет, в 2023 г. половина всех просмотров новостей о Банке России приходилась всего на 30 телеграм-каналов (но, для сравнения, в 2020 г. таких было всего 10). Это говорит о том, что информационное пространство в Telegram, связанное с деятельностью Банка России, по-прежнему очень концентрированно, и общие тенденции определяются небольшой группой каналов.

Коммуникации: сокращение дистанции

Почему аудитория уходит из традиционных медиа – и что это значит для центробанков?

Во-первых, изменилась скорость. Смартфон сделал новости мгновенными: пуш из телеграм-канала вылетит быстрее, чем любой сюжет на ТВ и в газете.

Для регуляторов это возможность слышать обратную связь в реальном времени. Как это может работать на практике, мы показали в нашем исследовании: построили частотный индекс доверия – по сути, «термометр», показывающий, как каналы оценивают действия Банка России. Годовой индекс хорошо согласуется с опросами «инФОМ» о доверии, при этом дает многомерную разбивку по типам каналов и темам, не требует полевых опросов и работает быстро. А один из индексов – рассчитанный с месячной частотностью – коррелирует с ценовыми ожиданиями бизнеса и инфляционными ожиданиями населения. Разработка подобных инструментов на данных соцсетей – одно из главных направлений в оперативной оценке эффекта коммуникаций.

Во-вторых, рекомендательные алгоритмы. В соцсетях новость часто находит вас сама – даже если минуту назад вы не подозревали, что вам нужна эта информация. Это меняет привычки потребления.

Большинство людей и раньше не посещали сайты центральных банков, не вбивали в поисковик слова «денежно-кредитная политика». Сейчас эффективная коммуникация требует от регулятора еще сильнее сокращать дистанцию между человеком и сложной темой. Идеально, если новость попадет на экран смартфона сама, например – через блогера. К похожим выводам пришли Юрий Городниченко с соавторами в работе, посвященной анализу коммуникаций ФРС в соцсетях. На примере Twitter (ныне Х) они показали: посты становятся вирусными благодаря репостам крупных аккаунтов, а дальше расходятся среди их аудитории «второй волной».

В-третьих, доверие. Все чаще оно на стороне конкретных людей, которые оказываются ближе и понятнее своей аудитории, чем обезличенные медиа.

Поэтому интеграции с блогерами для регуляторов не только про охват, но и про капитал доверия. Так, когда в Британии после ковида инфляция была высокой, доверие к Банку Англии заметно упало, особенно среди молодежи. Одним из ответов на это стали коллаборации с финансовыми блогерами. Широкий резонанс получил TikTok-ролик председателя Банка Англии Эндрю Бэйли с финансовым блогером, где они поговорили и об инфляции, и о Тейлор Свифт. Банк России тоже пробует такой формат, выпуская подкасты «Куда смотрит ЦБ?» (1, 2), в которых топовые блогеры задают топ-менеджерам Банка России прямые вопросы, волнующие людей (от «Почему Центробанк никак не напечатает денег» и «Кто виноват в росте цен на огурцы» до «Когда снизится ставка»).

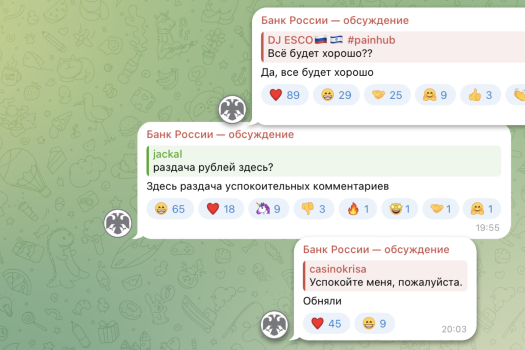

Но у медали есть обратная сторона: лидеры мнений могут ошибаться, искажать логику или давать «вредные» финансовые советы. В текущей реальности, когда телеграм-каналы – основной источник информации для принятия инвестиционных решений, присутствие в инфополе первоисточника – Центрального банка – не опция, а необходимость. Как мы говорили выше, повестку «макротелеграма», по нашим оценкам, задает очень узкая группа – всего 30 телеграм-каналов; хорошая новость в том, что официальный канал Банка России входит в этот топ-30. В сентябре 2025 г. на него подписано более 233000 пользователей. Там публикуются в том числе ответы регулятора на вопросы людей, а раз в неделю запускается чат для живого обсуждения последних новостей, в котором состоит более 6000 участников. Это пример прямой и открытой коммуникации, которая позволяет людям получить информацию из первоисточника.

Происходящие глобальные сдвиги в системе того, как люди получают информацию, означают для центральных банков, что, во-первых, настала пора общаться по-другому, а во-вторых – что появился мощный инструмент для получения мгновенной обратной связи. О том, как они с этим справляются, мы узнаем из соцсетей.