Образование и экономический рост: роль институтов

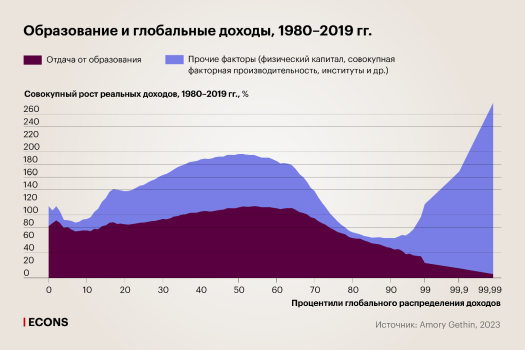

Образование является одной из ключевых составляющих человеческого капитала – знаний, способностей и навыков работников, которые влияют на производительность их труда. По этой причине многие экономисты рассматривают образование как важный фактор экономического роста.

Вместе с тем эмпирические оценки влияния образования на рост далеко не всегда оказываются значимыми или даже положительными. Одно из объяснений этого парадокса заключается в слабости институциональной среды, которая не позволяет продуктивно использовать полученные знания, а значит, препятствует их положительному влиянию на экономику.

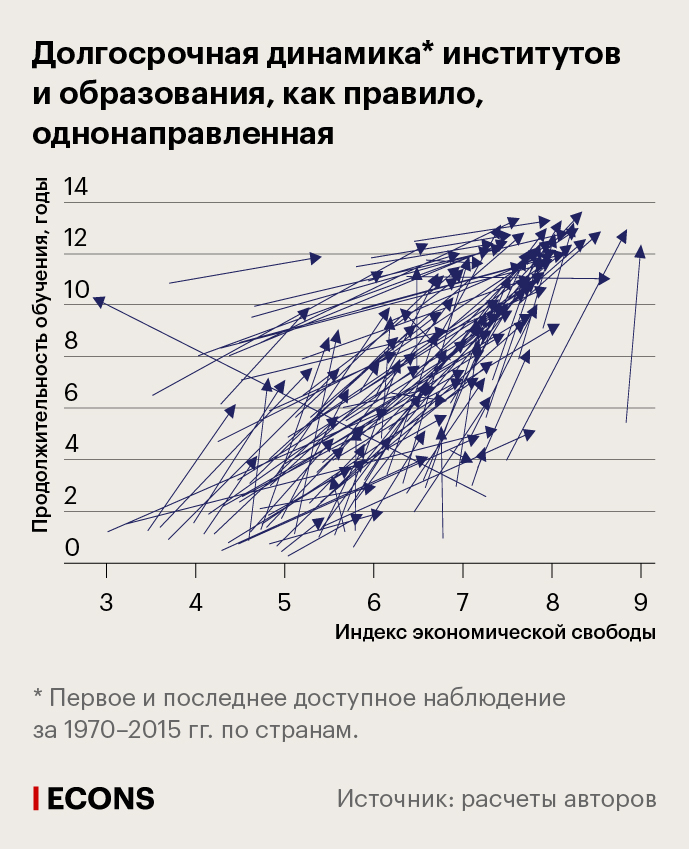

Институциональная среда также является общепризнанным фактором экономического роста. При этом сравнительное значение образования и институтов остается предметом дискуссий. Одно направление исследований отводит ключевую роль институтам, которые формируют стимулы, в том числе для инвестиций в человеческий капитал. Другое направление отдает приоритет человеческому капиталу, развитие которого лежит в основе институциональных улучшений. Вместе с тем две эти точки зрения могут описывать общую картину, согласно которой институты и образование развиваются совместно: сильные институты поддерживают спрос на повышение уровня образования, а высокий уровень образования создает спрос на улучшение институтов.

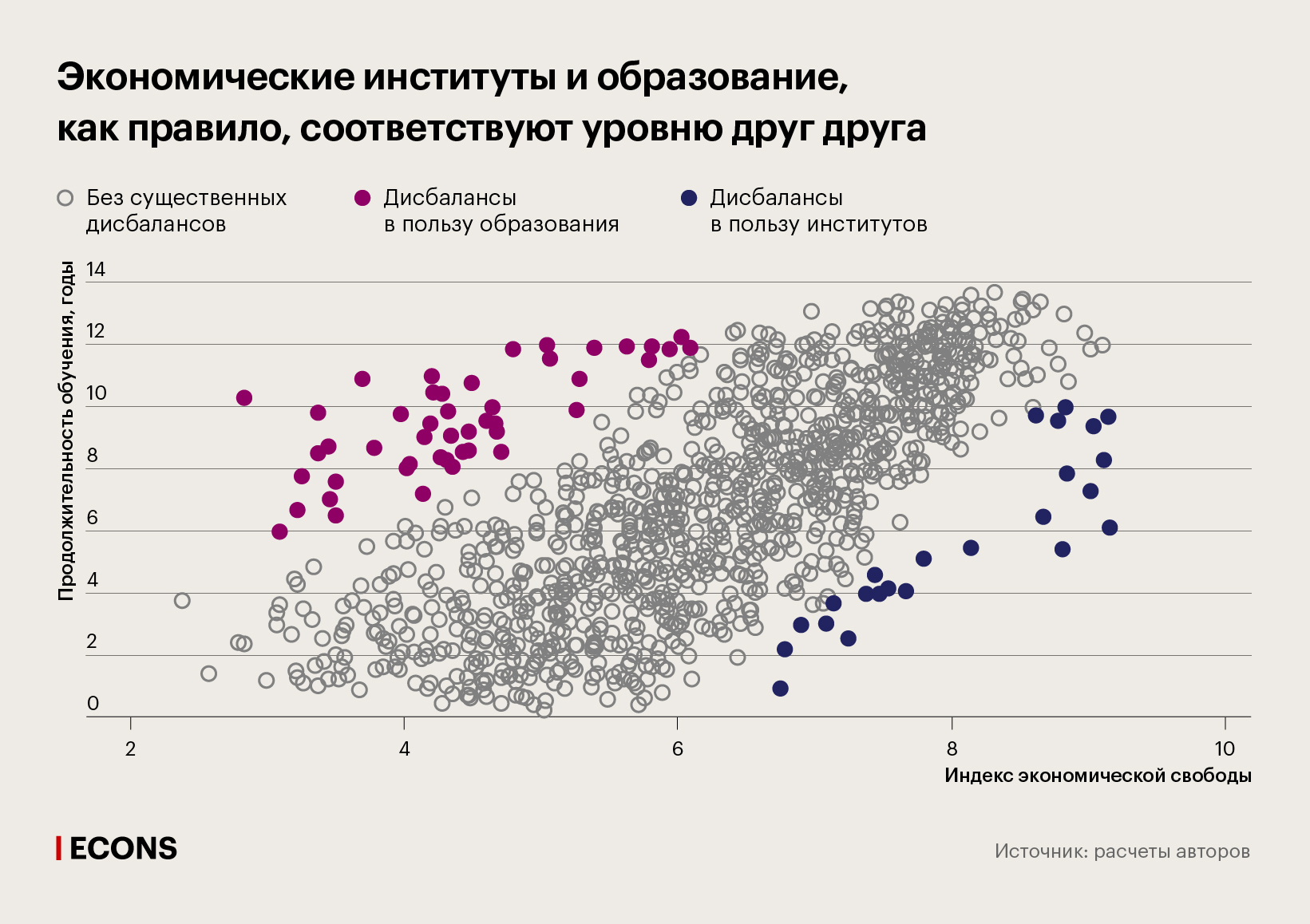

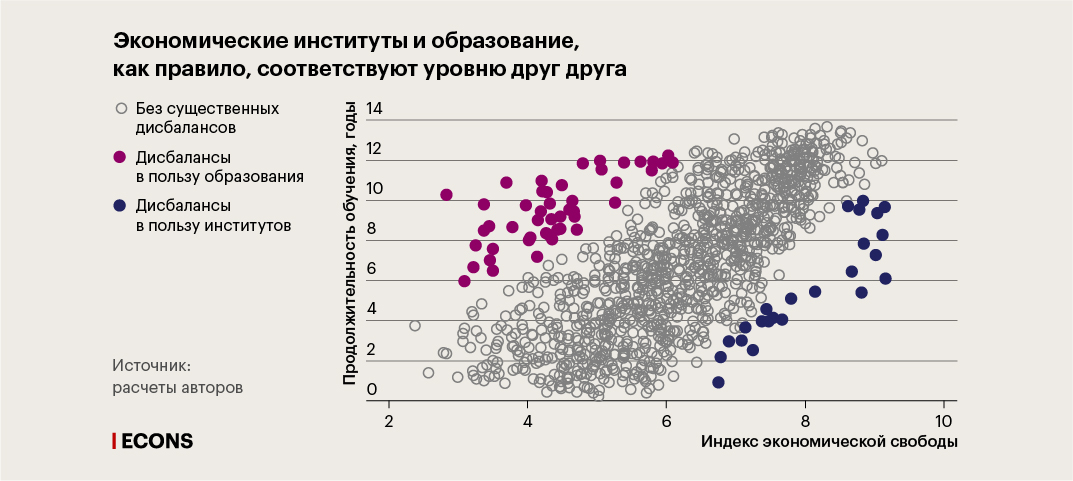

Действительно, данные по 134 странам за период 1970–2015 гг., которые мы проанализировали в своей работе, подтверждают достаточно сильную взаимосвязь между институтами и образованием. В странах со слабыми институтами, как правило, низкий уровень образования, тогда как высокий уровень образования сопровождается сильными институтами.

Эта связь прослеживается почти во всех странах, и лишь в отдельных случаях дает сбой. В своей работе мы фокусируемся на подобных аномалиях – ситуациях, когда взаимосвязь институтов и образования нарушена, и исследуем последствия этих аномалий для экономического роста.

Главный вывод: и уровень образования, и качество институтов являются значимыми факторами экономического роста во всех группах стран. При этом слабые институты существенно ограничивают темпы роста даже в странах с высоким уровнем образования. Отставание институтов на каждый 1 балл (из 10; см. врез ниже) снижает темпы роста примерно на 1,5 п.п. по сравнению со страной с аналогичным уровнем образования, но лучшими институтами.

Как часто можно увидеть существенное опережающее развитие одного из этих факторов? В период с 1970 по 2015 г. институциональное развитие, опережающее уровень образования, встречается в 1,3–2,1% всех наблюдений «страна – год» и приходится на 9 стран (7% среди всех стран выборки). Такие дисбалансы характерны, например, для Гонконга и Сингапура до 2000-х гг.: оба государства были в числе наиболее экономически свободных стран на всем исследуемом периоде в 45 лет, а их институциональная основа была заложена, когда они еще были колониями Великобритании. Во второй половине XX века в обеих странах шло активное накопление человеческого капитала, которое стало одним из ключевых факторов экономического роста и привело к сокращению дисбалансов между образованием и институтами к 2000-м гг.

Противоположные примеры – страны с высокими уровнями образования и слабой институциональной средой – среди редких случаев дисбалансов встречаются чаще: 4,2–5% всех наблюдений, приходящиеся на 18 стран (13% всех стран в выборке). Это связано с тем, что исследуемые годы охватывают переходный период постсоциалистических стран – большинство из которых, впрочем, уже преодолело существенные институциональные ограничения. Также дисбаланс в пользу образования может возникать в силу резкого ухудшения институциональной среды из-за масштабных социально-экономических и политических кризисов: примеры – Аргентина, Венесуэла, Зимбабве. Ряд исследований отмечает, что подобный дисбаланс сохраняется в России (1, 2, 3, 4).

Особенности взаимосвязи между институтами и образованием

Исследования показывают, что от институтов может зависеть характер накопленного человеческого капитала и то, как он будет использоваться. Так, еще Дуглас Норт, один из влиятельных представителей новой институциональной экономики, отмечал, что институты создают стимулы к накоплению человеческого капитала, востребованного в конкретной институциональной среде. Знания и навыки нужны и удачливому пирату, и успешному химику, хотя в первом случае они используются для «перераспределения доходов», тогда как во втором – для продуктивной экономической деятельности.

В 1991 г. профессор Чикагского университета Кевин Мерфи, его коллега по университету Роберт Вишни и профессор Гарварда Андрей Шлейфер предложили модель, согласно которой выбор сферы применения личных способностей зависит от той отдачи, которую предлагают производительный и рентоориентированный сектора экономики. В качестве оценки масштабов рентоориентированного сектора они использовали долю студентов-юристов, а масштабов производительного сектора – долю студентов-инженеров. Авторы показали, что более высокая доля студентов-юристов связана с более низкими темпами экономического роста, а студентов-инженеров – с более высокими. Схожее исследование 2019 г. Леонида Полищука и Тимура Натхова подтвердило, что качество институтов – основной фактор, влияющий на выбор между производительной и рентоориентированной деятельностью.

Исследования показывают, что слабая институциональная среда даже при высоких уровнях образования способна негативно влиять на другие компоненты человеческого капитала: вести к снижению качества обучения, ограничивать накопление знаний и навыков в ходе профессиональной деятельности, способствовать эмиграции квалифицированных специалистов. В той или иной степени эти проблемы могут наблюдаться в странах с существенными дисбалансами в пользу образования.

Роль образования в разной институциональной среде

Полученные нами оценки подтверждают, что и институты, и образование значимо и положительно влияют на рост экономики и, таким образом, играют важную роль с точки зрения экономических перспектив страны. Повышение средней продолжительности образования на 1 год связано с ускорением роста ВВП на душу населения на 1,1 п.п. При повышении индекса экономической свободы на 1 балл рост ускоряется на 1,5 п.п. Вместе с тем такие существенные изменения обыкновенно требуют длительного времени.

Чтобы оценить, зависит ли влияние образования на экономический рост от качества институтов, мы включили в расчеты эффекты взаимодействия. Наличие соответствующей зависимости было показано в ряде работ (1, 2, 3), однако нам не удалось подтвердить этот результат на панельных данных.

С одной стороны, это может быть связано с тем, что с улучшением качества институциональной среды повышается не столько влияние образования на рост, сколько средняя продолжительность образования населения, что само по себе положительно сказывается на темпах роста.

Еще одно возможное объяснение заключается в том, что в странах с сильными институтами бо́льшую роль приобретает сложный человеческий капитал, не измеримый продолжительностью формального обучения, – например, знания и навыки, накапливаемые в ходе профессиональной деятельности. Косвенно на ограниченную экономическую роль образования указывает и снижение микрооценок отдачи от него с ростом уровней образования и экономического развития стран.

При этом отсутствие значимых эффектов взаимодействия на макроуровне не отменяет различий в экономической роли образованного населения, занятого в условиях сильной и слабой институциональной среды. С большой вероятностью такие различия проявятся при переходе к более детализированному уровню анализа. Механизмы взаимодействия между институтами и человеческим капиталом могут принимать сложные и неочевидные формы, и лишь последующие исследования позволят уточнить понимание их природы.

Подводя итог – полученные результаты демонстрируют, что даже в неблагоприятной институциональной среде образование способно оказывать положительное влияние на экономический рост. При этом в странах с высокими уровнями образования и слабой институциональной средой темпы роста будут ниже, чем в странах с сопоставимо высокими уровнями образования, но без выраженных институциональных ограничений.

Хотя в норме институты и образование взаимодополняют друг друга, в условиях дисбаланса, когда уровень образования «опережает» уровень институтов, последние выступают ограничителем для экономического роста, не позволяя в полной мере реализовать потенциал образованного населения. Более слабые институты позволяют объяснить низкие темпы экономического роста в ряде стран с высокими уровнями образования.

Полный текст исследования опубликован в журнале «Вопросы экономики», 2025, №8.