«Гибридная» экономика: сила и слабость экономической модели Китая

26 сентября 2024 г. Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая – верхушка политической иерархии страны – провело свое ежемесячное заседание. Обычно экономика не является центральным вопросом сентябрьских обсуждений, но в том году она оказалась в центре внимания. Политбюро подчеркнуло необходимость достичь годового показателя роста в 5%, хотя экономика надежд не оправдывала. Подтверждением важности поставленной цели стала скоординированная программа стимулирования, представленная ключевыми экономическими институтами – министерством финансов, Народным банком Китая, Госкомитетом по развитию и реформам. Стимулы включали в себя снижение процентной ставки и нормы обязательных резервов, чтобы влить ликвидность в экономику, фискальную поддержку местным органам власти для облегчения долгового бремени, увеличение бюджетных расходов. На декабрьском заседании 2024 г. Политбюро подтвердило приверженность цели по росту ВВП (и по итогам года она была достигнута) и дало понять, что целевой показатель на 2025 г. также останется на уровне 5%.

Эти действия Политбюро демонстрируют сложную динамику «гибридной» экономической модели Китая, не похожей ни на какую другую, пишут в своем исследовании Вэй Сюн, профессор Принстона и автор «мандаринской модели экономического роста» (см. врез ниже), и его соавторы из Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Джеффри Чан и Юйхэн Ван.

В этой «гибридной» модели не полностью рыночной и не полностью государственной экономики – и сила, и слабость Китая, приходят к выводу авторы. «Гибридная» модель одновременно и стимулирует экономический рост, и создает системные риски в экономике. Причем в последние полтора десятилетия второе доминирует.

Макроэкономический менеджмент

В результате рыночно ориентированных реформ, начавшихся около полувека назад, Китай создал «гибридную» экономику – сочетающую государственное планирование с рыночными механизмами. Хотя жесткое централизованное планирование осталось в прошлом, центральное правительство – Госсовет КНР – продолжает направлять экономическое развитие с помощью годовых и пятилетних планов. Этот уникальный синтез отличает экономическую динамику и политику Китая от динамики и политики традиционных рыночных экономик.

Практика ежегодного установления цели по росту ВВП и обеспечение ее достижения посредством макроэкономической политики – краеугольный камень экономического планирования Китая, который одновременно служит и опорой политики, и механизмом ее исполнения, отмечают Вэй Сюн и его соавторы.

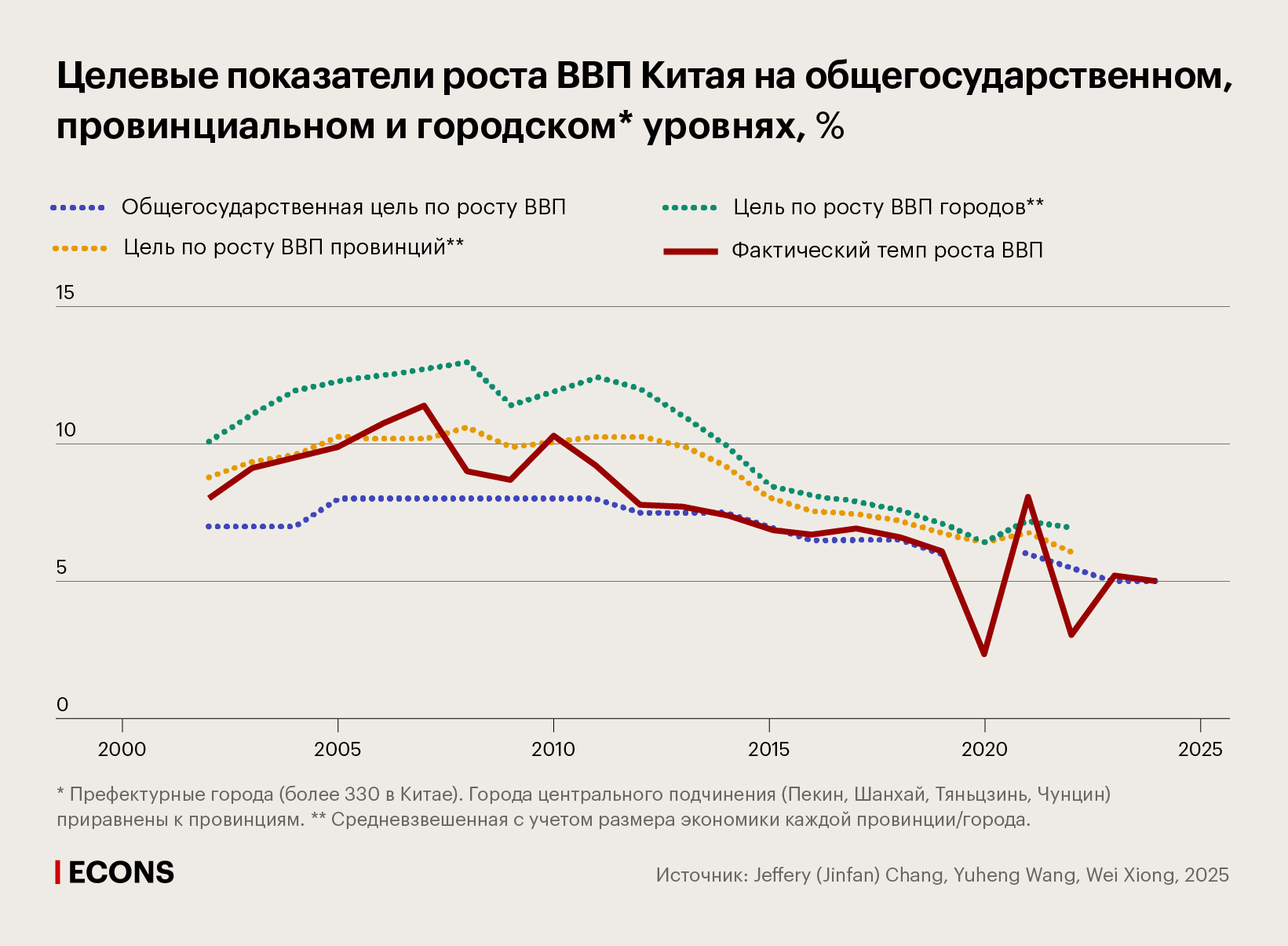

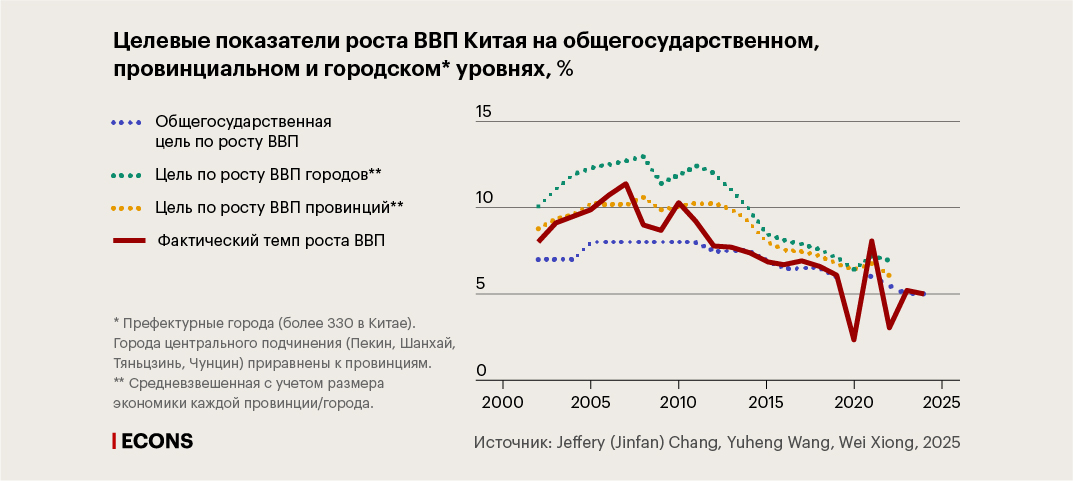

После того как целевой показатель роста установлен, он функционирует как координационный механизм для всей административной системы. Для реализации общегосударственной цели по росту ВВП, «заданной» центральным правительством, каждый уровень местного самоуправления – провинция, префектура, уезд – устанавливает свой собственный целевой показатель роста экономики в пределах своих юрисдикций.

Рост ВВП в Китае – не просто индикатор экономического развития, но и основной показатель эффективности для региональных чиновников, от которого зависит их карьера. В результате они часто ставят перед собой более амбициозные, чем на вышестоящем уровне, цели по экономическому росту.

Это порождает явление, названное «нисходящим усилением» (top-down amplification): целевой показатель по росту ВВП на национальном уровне оказывается ниже целевого показателя на уровне провинций, а тот, в свою очередь, уступает цели по росту экономики на уровне префектур и т.д.

«Повышенные обязательства» региональных чиновников действуют как подстраховка, снижая риск не оправдать ожиданий вышестоящего руководства, если фактический рост окажется ниже целевого, – ведь цель поставлена выше, чем рассчитывает само вышестоящее начальство. При этом высокая цель также мотивирует подчиненных трудиться усерднее, чтобы «победить» в конкуренции с другими региональными правительствами, объясняют авторы.

С 2004 по 2022 г. национальные цели по росту ВВП Китая постоянно превышались целями провинций, а цели провинций, в свою очередь, превышались целями префектурных городов, отражая «нисходящее усиление» (см. график ниже).

Давление целей

После вступления Китая в ВТО в 2001 г. его экономика быстро росла целое десятилетие. Общенациональные цели по росту – сначала 7%, затем 8% – были легко превышены более чем на 2 п.п., что отражало в том числе консервативное целеполагание в период быстрого экономического роста. На субнациональном уровне оно было более амбициозным.

После 2010 г. китайская экономика начала замедляться. Если во время экономических подъемов чиновники агрессивно повышали цели роста, то снижать их во время торможения экономики не спешили. Подобная асимметричная корректировка целей происходит в соответствии с известным «эффектом храповика» – в экономике так называют процесс, который трудно обратить вспять, если он уже начался или уже произошел (храповик – это механизм, который не позволяет колесу проворачиваться в обратную сторону).

Замедление экономики усилило давление на местные органы власти, вынуждая их к активному вмешательству и стимулированию темпов роста. Стимулом выступали дополнительные инфраструктурные проекты, такие как модернизация местных дорожных сетей и сельскохозяйственных объектов, строительство метро, аэропортов, развитие новых промышленных и коммерческих районов.

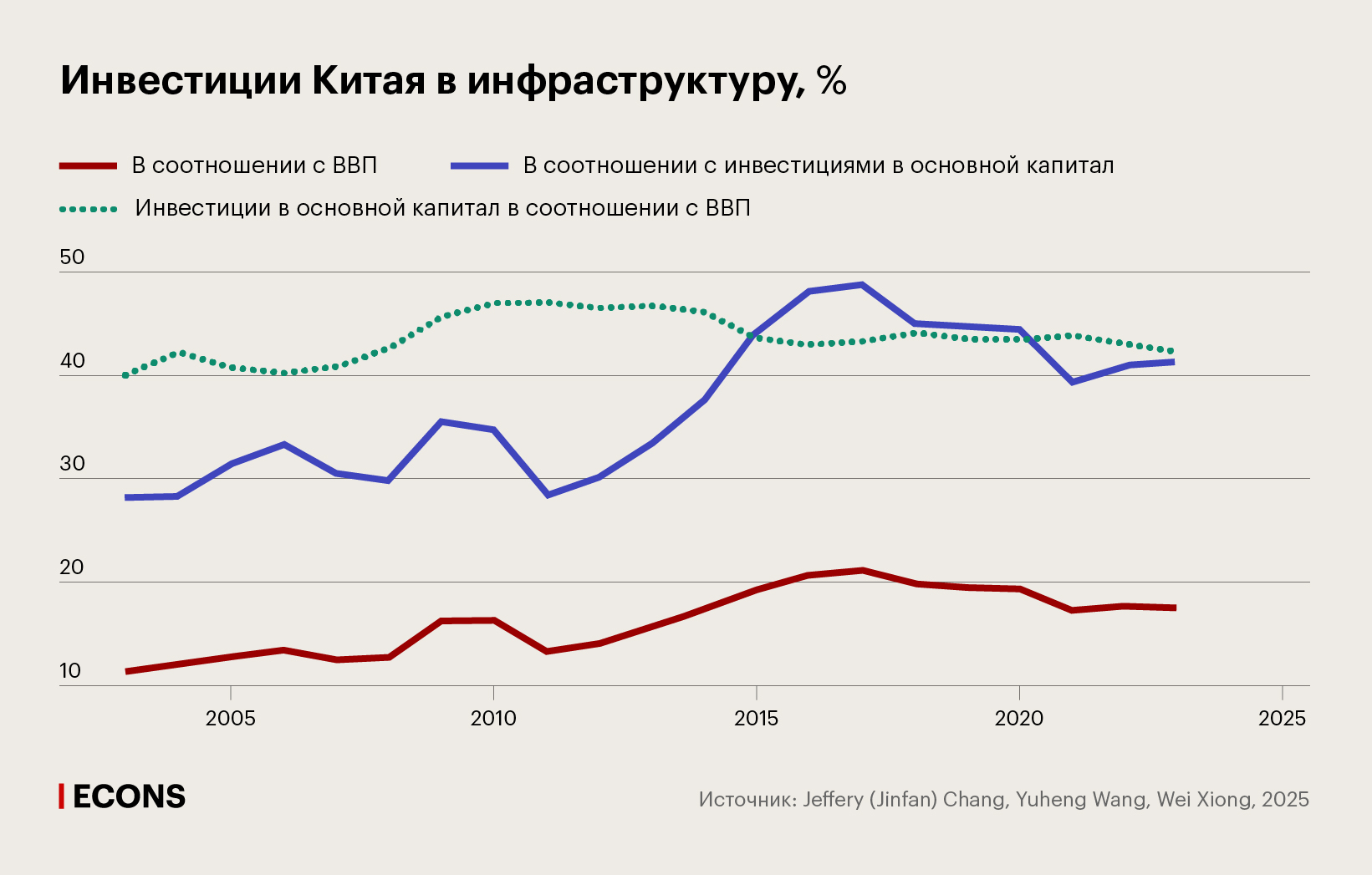

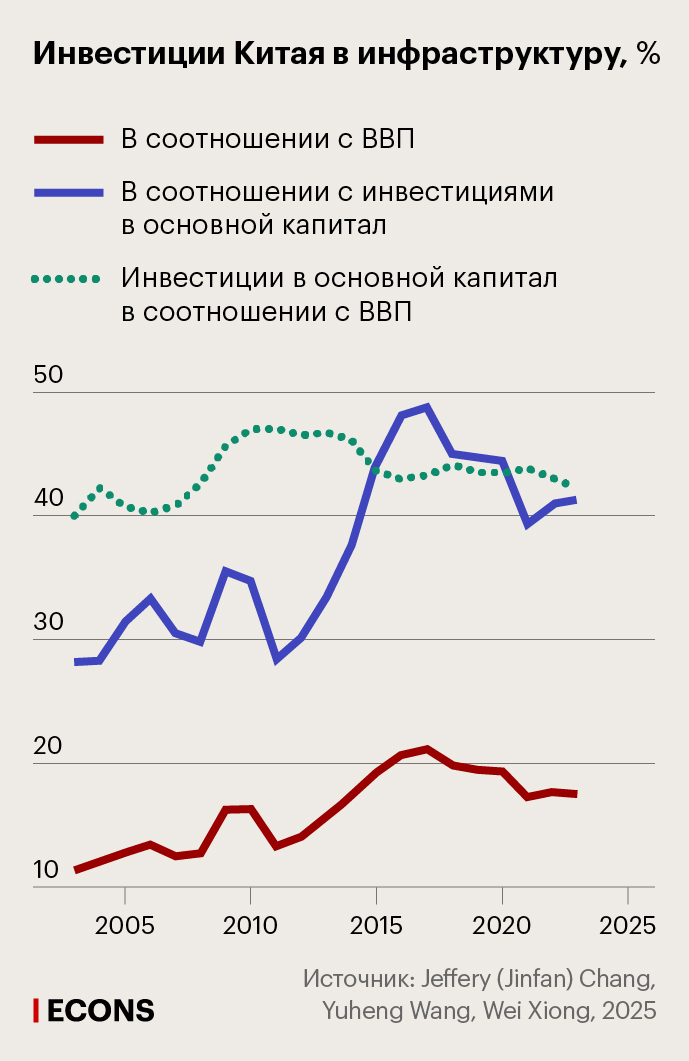

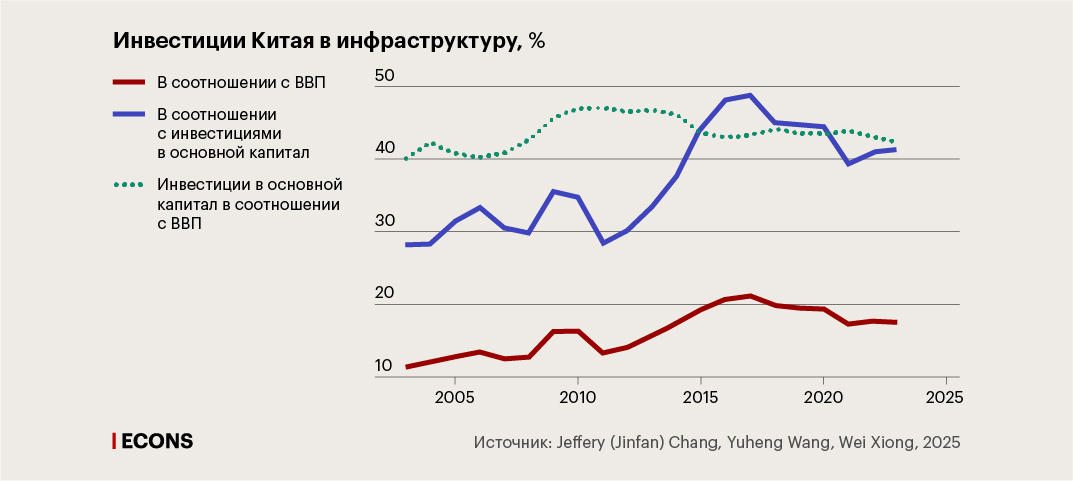

Доля инвестиций в инфраструктуру в ВВП Китая возросла с 11% в 2002 г. до более 20% в 2016–2017 гг., прежде чем снизиться до примерно 18% в последние несколько лет, ссылаются авторы на данные Национального бюро статистики Китая. При этом общий уровень инвестиций в основной капитал в Китае превышает 40% ВВП, выводя страну в число мировых лидеров по этому показателю и укрепляя основанную на инвестициях экономическую модель.

Анализ авторов показывает, что региональный разрыв между реализованным темпом роста экономики региона и его целевым показателем тесно связан с увеличением расходов на инфраструктуру. Когда провинция не достигает своего целевого показателя роста на 1 п.п., ее инвестиции в инфраструктуру увеличиваются примерно на 0,4 п.п. ВВП провинции.

Местные правительства в финансировании инфраструктурных инвестиций полагаются на два основных источника: продажу земли и долг.

Система финансирования за счет продажи земли во многом обусловлена реформой 1994 г., которая сократила долю местных органов власти в налоговых поступлениях, не сократив при этом их обязательств: на субнациональный уровень приходится порядка 80% всех бюджетных расходов Китая при около 50% фискальных доходов. Взамен центральное правительство разрешило местным властям использовать выручку от продажи земли (по конституции Китая земля находится в государственной собственности). Продажа земли стала важным источником внебюджетных доходов регионов, направляемых на финансирование инфраструктуры. Так, в пандемическом 2020 г. доход от продажи земли достиг пика и превысил 8 трлн юаней, что составляет примерно 80% от общих бюджетных поступлений местных правительств в том году.

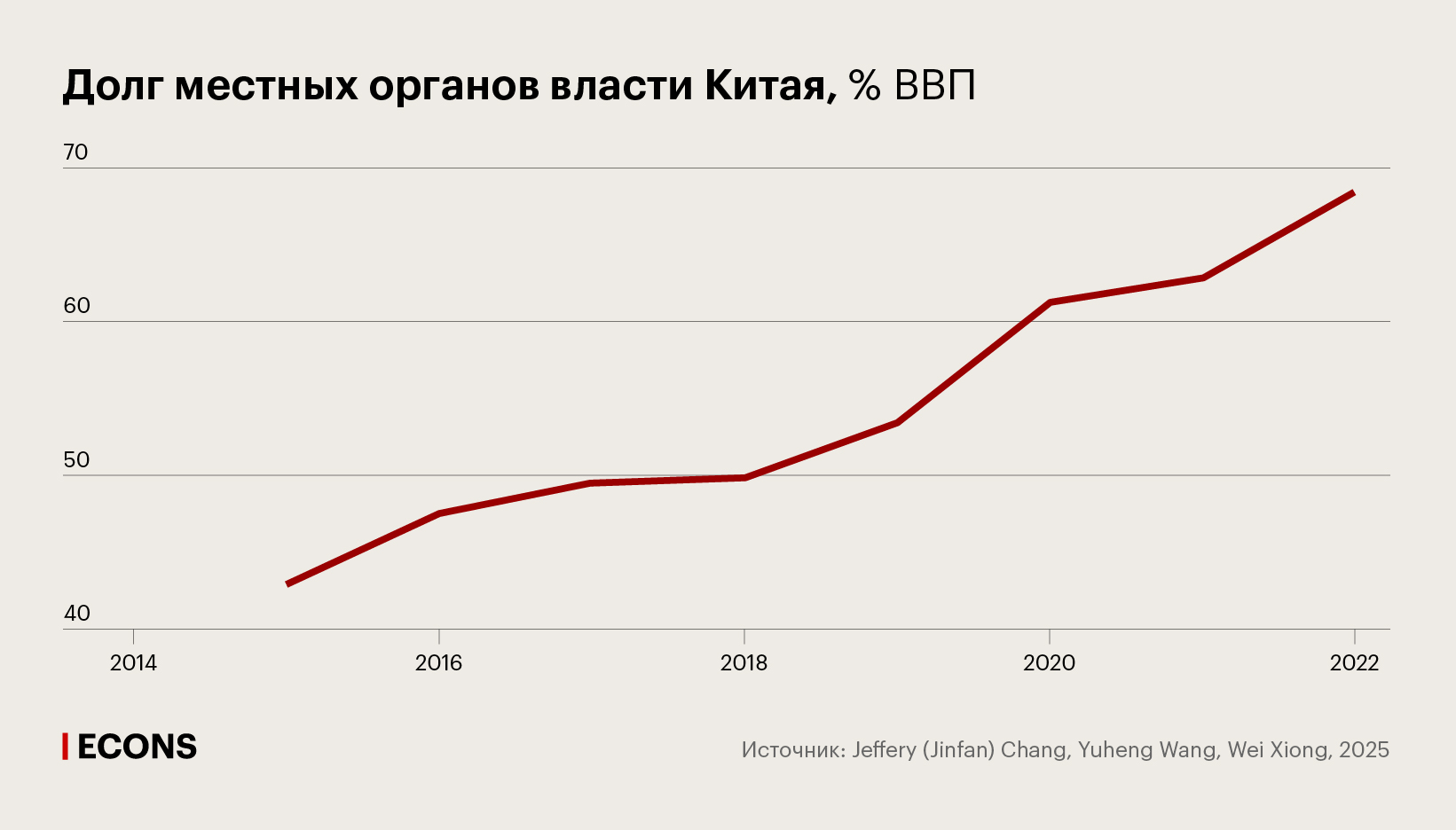

Однако одних продаж земли оказывается недостаточно, и местные органы власти обращаются к долговому финансированию. Займы привлекаются как посредством размещения облигаций, так и через локальные финансовые инструменты (Local Government Financing Vehicles, LGFV) – организации, создаваемые для заимствования у банков и на рынках облигаций, чтобы финансировать местные проекты. До 2008 г. центральное правительство для обеспечения фискальной дисциплины строго запрещало несанкционированные местные заимствования, однако в ответ на мировой кризис разрешило местным властям привлекать средства через LGFV. Именно долговое финансирование, а не продажа земли служит основным инструментом экономических интервенций местных органов власти, подчеркивают экономисты.

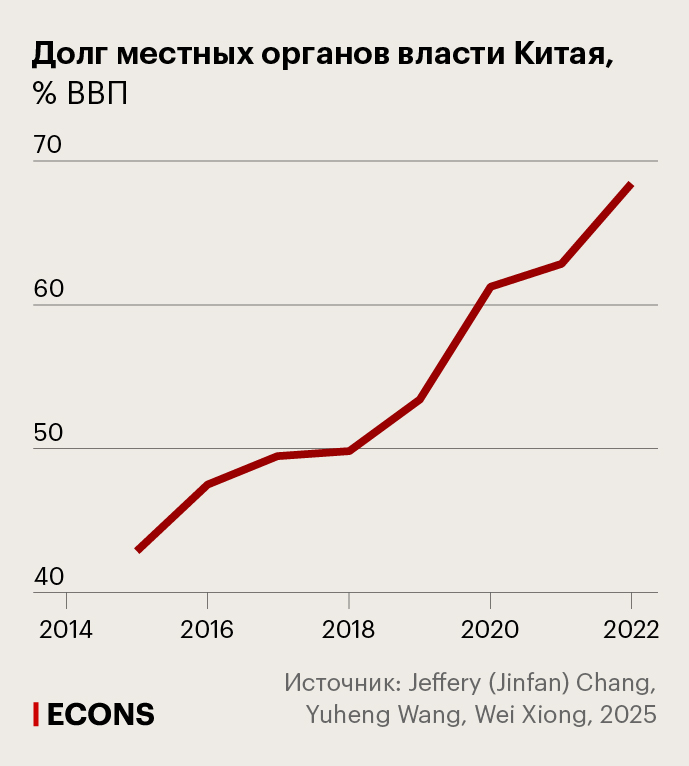

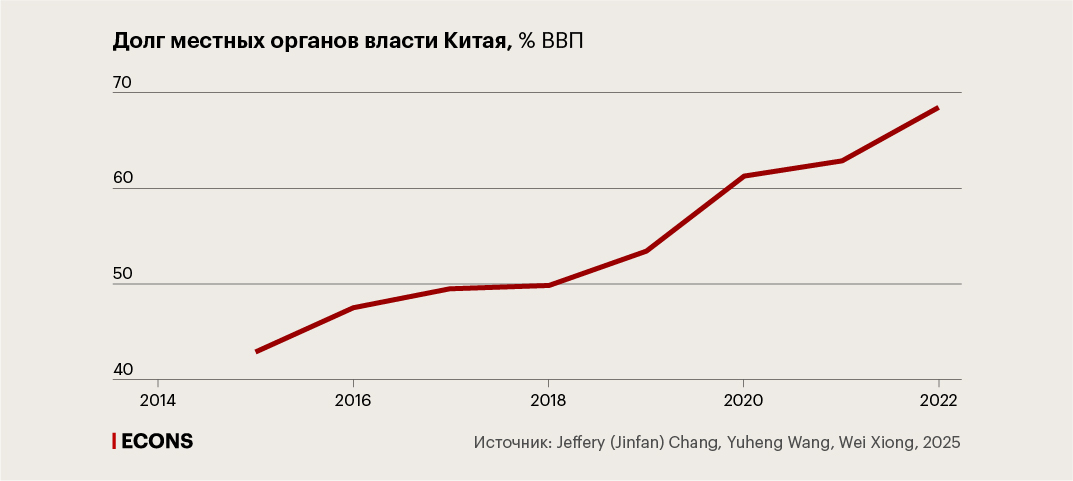

По их расчетам, после 2010 г. – в период устойчивого, но обусловленного активным вмешательством государства роста ВВП – каждый 1 п.п. разрыва между целевым и фактическим ростом ВВП приводил к росту продаж земли на 0,07 п.п. ВВП и росту долга местных властей на 0,76 п.п. ВВП.

ВВП «оторвался» от экономики

Вмешательство чиновников в экономику Китая позволяет сглаживать бизнес-циклы и обеспечивать последовательное достижение целей по росту ВВП. Несмотря на замедление с 2010 г., экономика Китая продолжала расширяться, избегая циклических колебаний, типичных как для развивающихся, так и для развитых экономик. Только пандемия коронавируса и введение жестких карантинов в 2020 г. вызвали сбои: Китай впервые не установил национальную цель по росту ВВП, а фактический рост экономики резко снизился – до 2,3%. Уже в 2021 г. эта просадка была с лихвой компенсирована (рост составил 8,1%), но затем китайская экономика стабилизировалась на более низкой траектории роста – порядка 5%. То, что реальные темпы и целевые (5%) сблизились, подчеркивает возросшее влияние целевых показателей на формирование экономической траектории Китая, считают авторы.

Однако при этом корреляция роста ВВП с показателями, отражающими «экономическое здоровье», – доходами компаний, потреблением домохозяйств, ростом совокупной факторной производительности – значительно ослабла.

Так, по расчетам исследователей, в 2002–2008 гг. рост ВВП на 1% ассоциировался с ростом потребления на 0,89%, то есть служил надежным индикатором роста благосостояния домохозяйств. Однако в 2011–2019 гг. коэффициент снизился до 0,06%, став статистически незначимым, то есть рост ВВП перестал отражать динамику потребления. Это свидетельствует о разрыве между ростом ВВП и реальным благосостоянием.

Аналогично до 2008 г. рост ВВП на 1% ассоциировался с ростом корпоративной выручки на 1,77%, а после 2008 г. – с ее снижением на 0,065%, то есть связь между ростом ВВП и выручкой компаний исчезла, и он больше не отражает экономические успехи компаний.

В 2002–2008 гг. рост ВВП на каждый 1% приводил к росту совокупной факторной производительности на 0,16 стандартного отклонения, с 2011 г. связь исчезла. То есть рост ВВП перестал сопровождаться повышением эффективности экономики.

Все это подтверждает гипотезу о том, что достижение целевых показателей ВВП во многом стало самоцелью – формальностью. Это означает, что успехи экономического роста Китая достигаются, как ни парадоксально, ценой ослабления его экономики.

Государственные интервенции одновременно стабилизируют экономику, предохраняя от колебаний темпов роста, и дестабилизируют ее, формируя риски:

- Рост госдолга. За 2011–2019 гг. завышенные цели добавили минимум 14 п.п. ВВП к долгу местных органов власти.

- Снижение качества экономического роста. Рост ВВП больше не означает роста производительности, благосостояния домохозяйств и доходов компаний.

- Перекос структуры экономики. Усилилась зависимость экономики от сектора строительства и недвижимости (составляющего около трети ВВП), который наиболее чувствителен к госинтервенциям. Спад этого сектора из-за «перепроизводства», вызванного программами стимулирования, порождает сравнения Китая с экономикой Японии, три десятилетия боровшейся со стагнацией, спровоцированной лопнувшим пузырем на фондовом рынке и рынке недвижимости, и последовавшим долговым кризисом.

Расширение модели

Когда Китай начал свои рыночные реформы в 1978 г., то столкнулся с недостаточно развитой базовой инфраструктурой. Это побудило правительство сделать развитие инфраструктуры центральным столпом своей экономической стратегии – и, как оказалось, долгосрочной основой модели экономического роста.

Во время рыночных реформ экономические показатели – измеряемые в первую очередь ростом ВВП – стали основным критерием оценки местных чиновников. Это «состязание в ВВП» было признано ключевым фактором экономического развития Китая с начала его рыночных реформ.

Во время глобального кризиса госинвестиции в инфраструктуру стали основным инструментом для стабилизации экономики. В 2008 г. в условиях падающего мирового спроса Китай направил на поддержание роста 4 трлн юаней (тогда – $586 млрд), из которых 1,5 трлн были выделены на железные дороги, автомагистрали, аэропорты и электросети.

Но и после 2008 г., в условиях замедлившегося роста, Китай продолжал в значительной степени полагаться на инвестиции в инфраструктуру как на краеугольный камень экономического развития. Замедление траектории роста экономики Китая было вызвано рядом причин: торможением глобализации, сокращением роста мировой торговли, разворотом демографического тренда в Китае. Сыграли роль и институциональные ограничения модели целевых показателей: завышенные планы вынуждали чиновников увеличивать долги и поддерживать рост за счет избыточного строительства.

Система целевых показателей роста ВВП несет в себе фундаментальную проблему, подчеркивают исследователи: достижение целей по росту ВВП не обязательно приводит к пропорциональному росту благосостояния домохозяйств и компаний. Таким образом, рост ВВП больше не служит надежным показателем «экономического здоровья», что снижает его достоверность как макроэкономического индикатора и порождает сомнения в качестве статистики Китая.

Оценка эффективности макроэкономического управления Китая требует выхода за рамки узкого вопроса о том, достигнуты ли цели по росту ВВП, резюмируют авторы. Эффективность региональных властей должна оцениваться по более широким критериям – в первую очередь по повышению уровня жизни населения, – что сделает управление экономикой более адаптивным и гибким, заключают Вэй Сюн и его соавторы.