Уроки постковидной инфляции: насколько помогло таргетирование?

Глобальный постковидный всплеск инфляции 2021–2023 гг. стал серьезным испытанием для центральных банков по всему миру. Впервые за несколько десятилетий, с 1970–1980-х гг., монетарные регуляторы столкнулись с резким ростом глобальной инфляции, и в нем ключевую роль сыграла серия глобальных шоков предложения – от разрыва цепочек поставок до резкого роста цен на энергоносители.

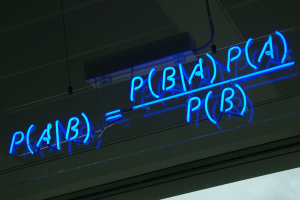

Ответом на неуправляемый рост инфляции в последней четверти ХХ века стал режим таргетирования инфляции (inflation targeting, ИТ), к которому центральные банки начали переходить с 1990-х гг. За 35 лет эта практика получила широкое распространение и признание, так как позволила странам (в том числе тем, кто страдал от хронически высокой инфляции) добиться поддержания устойчиво низкой инфляции и снижения ее волатильности.

В опубликованном недавно материале для обсуждения (препринте) экономисты МВФ Патрик Имам и Тигран Погосян представили результаты статистического сопоставления того, насколько страны, которые таргетируют инфляцию, смогли справиться с ее постковидным всплеском эффективнее, чем страны, которые де-юре данному режиму не следуют. Исследователи рассмотрели данные 70 стран за 2019–2024 гг. – охватывающие допандемический период, пик инфляции 2022 г. и ее последующее снижение.

Полученные результаты авторы трактуют как «неоднозначные»: в данном инфляционном эпизоде действия центральных банков, придерживающихся ИТ, дали примерно такой же результат, как и действия центробанков, формально не придерживающихся ИТ. Инфляция практически в равной степени возросла в обеих группах стран; денежно-кредитная политика ужесточалась во всех странах (но в странах с ИТ – более заметно); долгосрочные инфляционные ожидания в целом оставались стабильными во всех странах; снижение инфляции, начавшееся в 2023 г., сопровождалось схожим замедлением ВВП во всех странах. Другими словами, отличий в экономической динамике между странами с ИТ и без ИТ в этом эпизоде «проверки на прочность» ценовой стабильности практически не обнаружено.

Значит ли это, что таргетирование инфляции не работает или работает хуже своих альтернатив? Отнюдь. А точнее – ровно наоборот. Опыт 2021–2023 гг. показывает: принципиальным является не только и не столько объявленное де-юре таргетирование инфляции, сколько способность центральных банков де-факто следовать принципам, лежащим в основе режима ИТ.

- Во-первых, страны, отнесенные к группе «не ИТ», действовали так же, как страны с ИТ.

Таргетирует ли та или иная страна инфляцию или нет, в конечном счете определяется не по наличию формального правила, а по тому, как страна реагирует на рост инфляции – ужесточает денежно-кредитную политику или нет. Как показывают авторы, в рассматриваемом ими периоде продолжительных шоков предложения страны как с ИТ, так и без ИТ ужесточали политику в ответ на рост инфляции.

То, что в странах с ИТ ужесточение было более агрессивным, отчасти обусловлено тем, что в странах без ИТ денежно-кредитная политика в среднем уже была жестче в допандемический период (2019–2021 гг.), как следует из данных исследования. В этот период ставки в странах без ИТ были в среднем выше, чем в странах с ИТ, примерно на такую же величину (0,5–3 п.п.), на которую были ниже в 2022–2024 гг.

Таким образом, говорить о том, что «ИТ не работает», было бы возможно в том случае, если бы страны без ИТ вовсе не реагировали на рост инфляции или боролись с ним какими-то другими способами (например, вместо повышения ставок и сдерживания роста кредита осуществили бы стремительную бюджетную консолидацию) и получили бы схожий с ИТ результат. Но наоборот, они вели себя так же, как страны с ИТ, сильно повышая ставки, и достигли очень похожего, а никак не лучшего, чем страны с ИТ, результата.

- Во-вторых, многие страны, формально отнесенные к группе «не ИТ», де-факто нацелены на ценовую стабильность.

В группу стран, формально не таргетирующих инфляцию, отнесены страны, у центробанков которых есть явно прописанный мандат обеспечения ценовой стабильности.

Из 37 стран «не ИТ» у 22, то есть у 60%, на сайтах их центральных банков обеспечение ценовой стабильности официально указывается как цель денежно-кредитной политики. В числе таких стран, например, США, Швейцария. То есть эти страны де-факто таргетируют инфляцию, даже если не объявляют количественную цель. У Народного банка Китая официальной целью указано поддержание стабильной стоимости национальной валюты, но в своих отчетах он подчеркивает приоритет ценовой стабильности и, по оценкам Банка международных расчетов, с 2002 г. «неформально» таргетирует инфляцию.

- В-третьих, авторы рассматривают очень специфический и короткий эпизод.

Шторм вздымает все лодки: всплеска цен в результате действия шоков предложения ни одна страна избежать не может независимо от наличия или отсутствия у нее режима ИТ.

Режим ИТ, как и любой другой режим денежно-кредитной политики, не гарантирует неизменный темп инфляции в каждый момент времени. Это заведомо невыполнимая задача, ведь денежно-кредитная политика воздействует на экономику со значительными и меняющимися лагами. На средне- и долгосрочном временном горизонте ИТ в тандеме с другими политиками (бюджетное правило, макропруденциальная политика) является эффективным в обеспечении макроэкономической стабильности. Так, тот же МВФ во второй главе своего октябрьского доклада (World Economic Outlook) приводит результаты масштабного исследования, которое подтверждает важность ИТ и других составляющих сильного режима политики как основы обеспечения макроэкономической стабильности. Развивающимся странам, исторически более подверженным влиянию внешних шоков, переход на ИТ также повысил способность поглощать эти внешние шоки и стабилизировать макроэкономические условия, оценивает МВФ в докладе.

И сами авторы Имам и Погосян подчеркивают, что полученные ими результаты не следует интерпретировать как компрометацию ИТ или рекомендацию отказываться от ИТ: «Скорее, они указывают на ценность размышлений о том, как система работает в условиях, где силы предложения играют более заметную роль в поддержании инфляции». Их вывод: режим ИТ хорошо себя зарекомендовал в условиях, где инфляция обусловлена спросом, и выиграет от дополнительной адаптации практики применения ИТ в мире, где шоки со стороны предложения становятся более частыми и устойчивыми.

Адаптация к новому миру

В теории и на практике строгое ИТ предписывает повышать ставки в ответ на рост ожидаемой инфляции. Ускорение текущего роста цен и вызываемый им рост ожидаемой инфляции могут быть следствием как шоков на стороне спроса, так и шоков на стороне предложения. Различие типов шоков важно потому, что в случае шоков спроса инфляция и выпуск движутся в одну сторону (растут или снижаются). В такой ситуации жесткая денежно-кредитная политика при росте инфляции и росте ВВП выше нормы позволяет вернуть обе переменные к равновесию – так называемое «Божественное совпадение».

Шоки предложения влияют по-другому: рост издержек приводит к росту цен, что сокращает спрос и доходы. Таким образом, инфляция и ВВП движутся в разные стороны: инфляция растет, а ВВП снижается. В такой ситуации стабилизация инфляции через жесткую денежно-кредитную политику будет требовать дополнительного сокращения выпуска, помимо того сокращения, которое уже вызвано самим шоком предложения. Если шок предложения носит кратковременный и обратимый характер (например, отдельный год плохого урожая), то полновесная реакция денежно-кредитной политики с учетом лагов ее действия может усилить отклонение экономики от сбалансированной долгосрочной динамики. Но если шок предложения длящийся (например, урожайность снизилась в целом по миру навсегда из-за климатических изменений), то это потеря потенциального ВВП, и денежно-кредитная политика обязана адаптировать уровень спроса к этой новой реальности. И если центральный банк решит в данном случае пренебречь своей обязанностью поддерживать ценовую стабильность, то результатом будет не восстановление выпуска, а раскручивание инфляционной спирали, что потребует более жесткой макрополитики в будущем.

ИТ через следование правилу, которое предписывает 1) ужесточать денежно-кредитную политику при росте инфляции и 2) активно коммуницировать это правило и его принципы обществу, как раз позволяет заякорить инфляционные ожидания. Когда возникают разовые шоки предложения, то это приводит к временному всплеску инфляции, но он не имеет вторичных эффектов – то есть не влияет на инфляционные ожидания, они не растут, так как и население, и бизнес исходят из того, что центральный банк оперативно предпримет необходимые усилия для возвращения к низкой инфляции. А раз инфляционные ожидания не растут, то и потребность в ужесточении денежно-кредитной политики меньше, чем в ситуации, когда после всплеска цен экономические агенты начинают опасаться высокой инфляции навеки.

Почему же страны с ИТ вынуждены были повышать ставки, если следование ИТ при шоках предложения должно было сохранить заякоренность ожиданий и тогда повышения ставок вроде можно было бы избежать?

Причина – как раз в силе и продолжительности шоков. Как справедливо отмечают в своей статье экономисты МВФ, это был экстраординарный период, полный эпизодов роста издержек. В некоторых случаях на это накладывались еще и положительные шоки спроса (рост госрасходов). Реакция ИТ, которая в течение нескольких кварталов после начала ускорения инфляции строилась на презумпции этого ускорения как сугубо временного (transitory), которое само сойдет на нет после того, как шок предложения иссякнет, оказалась недостаточной. Почему? Потому что шоки предложения не иссякали.

Общепризнано, что многие центробанки мира, включая крупнейшие (ФРС, ЕЦБ), «упустили» начало постковидного скачка цен – прежде всего потому, что он начинался как типичный временный шок предложения. Как отмечал в своем исследовании Уиллем Баутер, бывший член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и бывший главный экономист ЕБРР, первоначально такая характеристика была не лишена оснований: сбои цепочек поставок, вызванные ковидом, военными действиями, природными катаклизмами, как правило, временные. Кроме того, центробанки развитых стран опасались нарушить постковидное восстановление экономик, начало которого в 2021 г. совпало с началом ускорения темпа роста цен. А предыдущее десятилетие чрезмерно низкой инфляции, ставшей настоящей проблемой для развитых стран, повысило толерантность их монетарных властей к инфляции выше таргета.

Ошибки в первоначальной диагностике причин постковидного роста инфляции создали риски разъякоривания инфляционных ожиданий. Центробанки развитых стран приступили к ужесточению денежно-кредитной политики, когда инфляция уже была крайне высокой. Это промедление, как пишет в исследовании Кристин Форбс из MIT с соавторами, привело к значительному повышению уровня цен, вызвавшему социальное недовольство.

Развивающиеся страны – исторически имевшие более недавний опыт высокой инфляции, более скромно оценивавшие запас доверия к их денежно-кредитной политике и, соответственно, уделявшие больше внимания, чем развитые страны, шокам предложения, – напротив, повышали ставки быстрее и решительнее. Как показало одно из исследований, намного более эффективными оказались и их коммуникации.

Вполне вероятно, что шоки предложения станут «фоном» для мировой экономики, поскольку многие неблагоприятные изменения в сфере предложения накапливались годами и имеют долгосрочные последствия. Это и демографические изменения (сокращение предложения труда из-за старения населения – это тоже шок предложения), и происходящие деглобализация и фрагментация мировой экономики, и изменение климата, и зеленый переход. Как отмечал бывший глава департамента Банка международных расчетов Клаудио Борио, к системным рискам макроэкономической стабильности – как минимум среднесрочным – следует также отнести неустойчивость траекторий бюджетной политики (невозможность стабилизировать уровень госдолга по отношению к ВВП при текущих бюджетных дефицитах) в целом ряде крупных стран.

Прогнозируя, что в мировой экономике в будущем будет больше проинфляционных драйверов, чем в 1990–2010-х гг., Борио заявил, что центральные банки должны еще более внимательно и трепетно относиться к основной задаче денежно-кредитной политики – приверженности низкой инфляции. В свою очередь, это означает, что практика реализации режима ИТ должна принимать во внимание меняющиеся обстоятельства, чтобы политика оставалась эффективной в самых разных экономических условиях.

Рассуждая о необходимости такой адаптации к условиям перманентных шоков предложения, бывший первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат также подчеркивала, что ключевой стратегией для центральных банков должна оставаться приверженность ценовой стабильности, без которой невозможна полная реализация потенциальных возможностей устойчивого экономического роста. Эта стратегия, отмечала она, потребует от центробанков большей решительности и проактивности в реакции на повышение ценового давления, более длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики и в то же время готовности быстро скорректировать курс, если совокупность индикаторов подтвердит устойчивость траектории снижения инфляции.

Среди других возможных предложений – а необходимость адаптации ИТ к новым реалиям, где шоки предложения становятся постоянными, устойчивыми и значительными, стала частой темой дискуссий последних лет – улучшение аналитической и прогнозной базы, увеличение горизонта таргетирования (то есть допущение более длительного периода дезинфляции – что, впрочем, представляется очень дискуссионным предложением с точки зрения достижения заякоренности инфляционных ожиданий), большая «продуктивность» бюджетной политики (которая, в отличие от денежно-кредитной, способна влиять на целый ряд структурных ограничений на стороне предложения).

Выводы для России

Опыт мировой инфляции 2021–2023 гг. предстает наглядным уроком того, что слабая диагностика ценовой динамики, излишне вольная ее интерпретация и несвоевременная реакция на длящиеся шоки предложения при реализации денежно-кредитной политики ведут к более значительному всплеску цен, как это и говорит общепризнанная макроэкономическая теория.

Из исследования экспертов МВФ о сравнении стран с режимом ИТ и без ИТ в период постковидной инфляции некоторые российские экономисты почему-то сделали вывод, что Банку России пора снижать ставку, отменять ИТ и цель по инфляции в принципе. Данная интерпретация представляется не просто вольной, а фундаментально ошибочной, основывающейся на подмене тезиса и игнорировании природы текущей инфляции в России.

Во-первых, рассмотренное нами исследование МВФ сравнивает относительную эффективность режимов денежно-кредитной политики, а не абсолютную эффективность инструмента процентной ставки; и напротив, оно показывает, что страны и с ИТ, и без ИТ активно повышали ставки в борьбе с инфляцией. И те из них, кто начал это делать раньше, купировали рост инфляции раньше. Во-вторых, в этом исследовании речь идет об эпизоде инфляции, вызванной преимущественно шоками предложения. Для России это было справедливо в 2022 г. Данные говорят, что причины ускорения темпов роста цен со второй половины 2023 г. – это в основном инфляция спроса, способом борьбы с которой является сдерживание избыточного роста спроса через поддержание высокого уровня не только номинальных, но и реальных процентных ставок. Предложение снизить ставки в таких условиях и отказаться от ИТ выглядит примерно как предложение разбить градусник, чтобы сбить температуру. В-третьих, исследование экспертов МВФ показывает, что при длящихся и повторяющихся проинфляционных шоках центральные банки скорее должны склоняться к более жесткой денежно-кредитной политике, не полагаясь на временный характер этих шоков.

Жесткая денежно-кредитная политика всегда дезинфляционна, ведь она гораздо сильнее влияет на спрос, чем на текущие производственные возможности. Часто обсуждается, что снижение ставки может помочь расширить предложение и тем самым снизить инфляцию. Экономические реалии оказываются другими: на преждевременное смягчение денежно-кредитной политики спрос реагирует гораздо быстрее, чем предложение.

Ограничения для расширения предложения связаны не с количеством денег и доступностью кредита, а с доступностью физических ресурсов: труда, физического капитала, технологий. Трудовые ресурсы в российской экономике уже задействованы по максимуму. Уровень безработицы сейчас всего 2,2% – это рекордно низкий показатель для нашей страны и очень низкий уровень по мировым меркам. Накопление физического капитала – небыстрый процесс. Инвестиции в основной капитал в последние годы сильно опередили рост ВВП, доля инвестиций в ВВП уже значительно увеличилась.

Расширение предложения при ограниченности физических ресурсов возможно обеспечить за счет роста производительности. Но и он определяется не только и не столько установкой новых станков и строительством новых дорог, сколько институциональной средой: регулированием, стимулами к инновациям, гибкостью рынка труда, мотивацией работников повышать свою квалификацию и перемещаться на те производства и в те сектора экономики, где их навыки и умения наиболее востребованы и, соответственно, дадут наибольший вклад в добавленную стоимость, то есть в ВВП. И конечно, стабильностью и предсказуемостью макроэкономической ситуации.

Мягкая денежно-кредитная политика при растущей инфляции сделает ситуацию только все более нестабильной и непредсказуемой, материализуя риски раскручивания инфляции и ее выхода из-под контроля. Ожидания того, что при хронически высокой инфляции возможно демонстрировать чудеса экономического роста в течение длительного времени, противоречат историческому опыту множества стран. А снижение инфляции с очень высоких уровней в итоге окажется намного более болезненным, и с большой вероятностью его не удастся достичь без серьезной рецессии в экономике.