Снижение инфляции после пандемии: малая плата, высокие цены

Когда в 2021–2022 гг. инфляция в развитых странах резко выросла, достигнув пиков, невиданных в течение четырех десятилетий, преобладало мнение, что платой за возвращение инфляции к целевому уровню станут глубокая рецессия и существенные потери рабочих мест. Однако к 2025 г. инфляция снизилась, тогда как безработица продолжала оставаться низкой, и многие развитые страны избежали пугающего экономического спада (1, 2, 3, 4). Удалось ли стабилизировать инфляцию, сумев избежать сложных компромиссов, или же плата за это достижение осталась незамеченной?

В нашем новом исследовании мы разбираемся, что произошло во время постпандемической дезинфляции, почему корректировка цен не прошла безболезненно и почему уровень цен должен иметь большее значение при оценке центральными банками стратегий реагирования на инфляционные шоки.

Низкий «коэффициент жертв»

Один из популярных способов измерения цены дезинфляции – «коэффициент жертв», отражающий совокупные потери ВВП на каждый процентный пункт замедления инфляции. Если ориентироваться на этот показатель, период после пандемии выглядит как триумф: «коэффициенты жертв» в развитых странах во время недавнего периода ужесточения денежно-кредитной политики были самыми низкими за весь период в нашей выборке, начинающийся с 1970 г. В некоторых странах коэффициенты были и вовсе близки к нулю, то есть стабилизация инфляции была достигнута без каких-либо потерь производства вообще.

Это резко контрастирует с опытом 1980-х, когда инфляция во многих развитых странах достигала двузначных показателей и когда ее стабилизация стоила болезненных рецессий.

Чтобы лучше понять, что изменилось, рассмотрим для примера США. После пандемии «коэффициент жертв» в США упал почти до нуля (точнее, до 0,01), что значительно ниже как среднего показателя до пандемии в 0,7–0,8, так и показателя во время любого другого эпизода ужесточения денежно-кредитной политики. Это «падение платы» – исторически несущественных потерь выпуска – сочеталось со значительным замедлением инфляции. Тенденции в других странах с развитой экономикой аналогичны: медианная суммарная потеря производства составила всего 0,4% ВВП при медианном снижении инфляции более чем на 8 п.п.

Более высокие цены

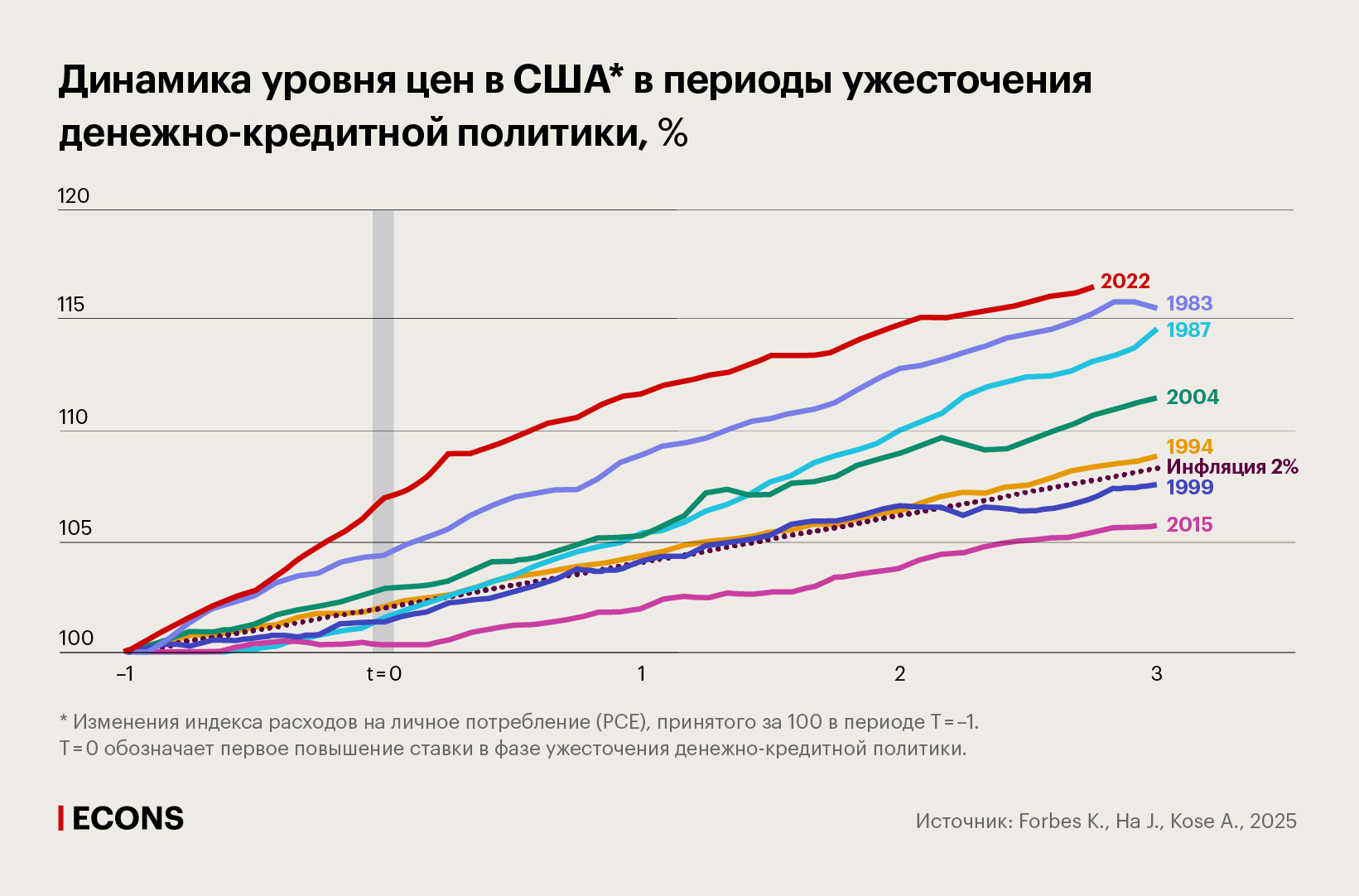

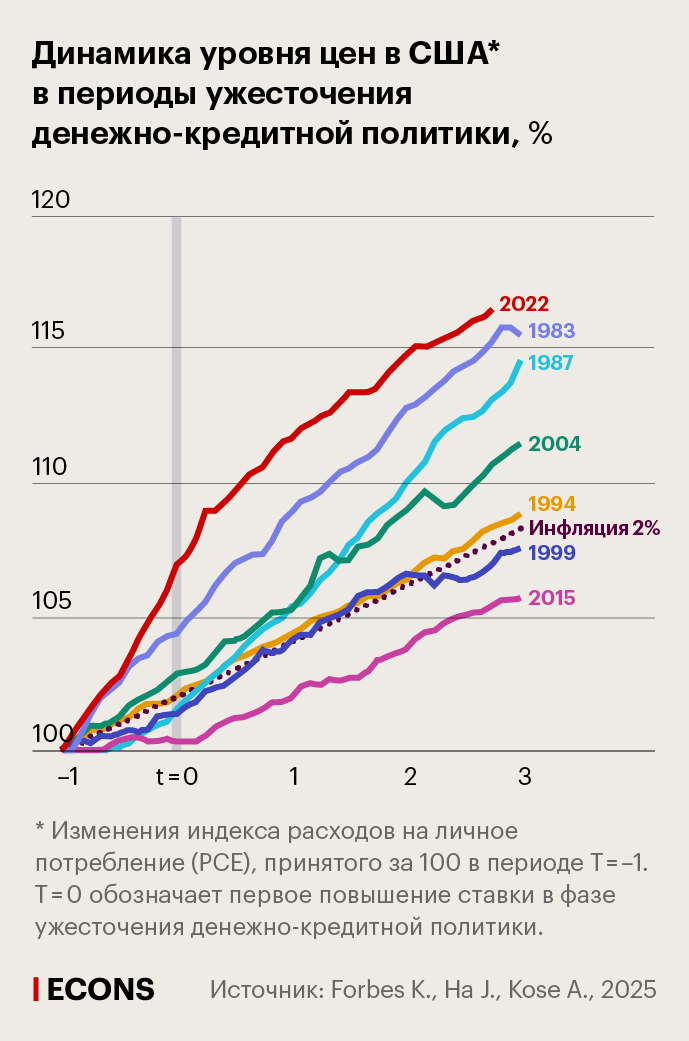

Однако фокус исключительно на «коэффициенте жертв» упускает из виду важный аспект постпандемической корректировки: уровни цен резко выросли и остались высокими.

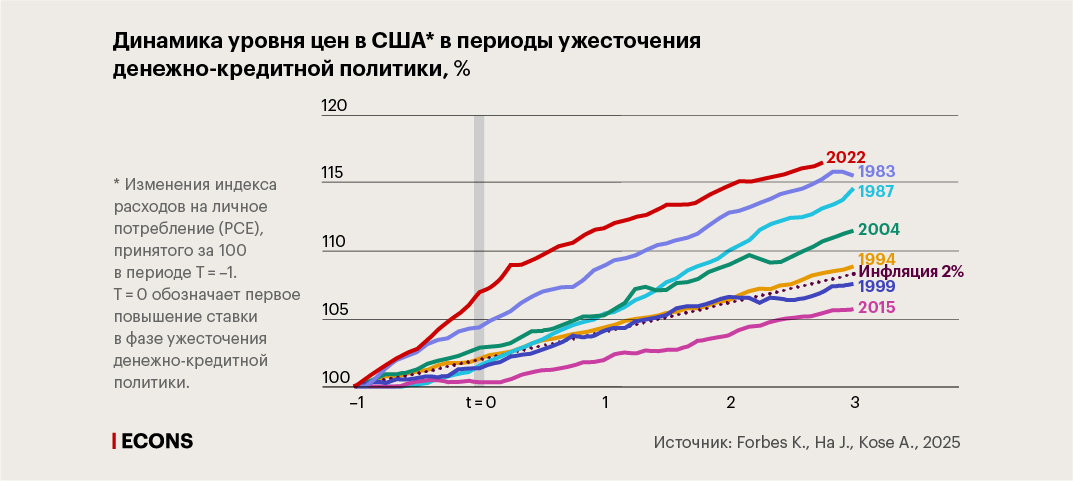

Например, в США общий индекс инфляции (измеряемый расходами на личное потребление, индекс PCE) увеличился с начала 2021 г. по 2025 г. примерно на 17 п.п. – примерно на 8 п.п. больше, чем было бы, если бы инфляция оставалась на уровне 2%. Это самый большой скачок в годовом выражении с 1980-х (см. график ниже), и такая корректировка оказалась особенно болезненной после того, как потребители и предприятия привыкли к инфляции в 2% (если не ниже) за последние десятилетия.

Почему политики должны беспокоиться об уровне цен, если инфляция возвращается к целевому показателю?

Во-первых, большинство людей оценивает ситуацию не с точки зрения темпов инфляции, а с точки зрения того, сколько стоят сегодня продукты, аренда жилья и бензин по сравнению с тем, сколько они стоили несколько лет назад. Опросы показывают, что рост цен был ключевым фактором высокого недовольства в обществе состоянием экономики в 2022–2024 гг., даже несмотря на снижение инфляции. Недавние исследования также подтверждают, что это может влиять и на результаты выборов.

Во-вторых, и это связано с первым, резкий и быстрый рост уровня цен часто снижает уровень реальной заработной платы, потребления и сбережений, особенно если номинальная заработная плата корректируется медленно. Даже если реальная зарплата постепенно восстанавливается (как это происходит в среднем в США, хотя и не во многих других экономиках), потребители часто считают свою более высокую зарплату заслуженной, а более высокие цены, подрывающие ее покупательную способность, – несправедливыми (1, 2).

В-третьих, значительное повышение уровня цен может влиять на поведение компаний по установлению заработных плат и цен. Фирмы корректируют цены быстрее, реагируя на будущие потрясения, в то время как домашние хозяйства становятся более внимательными к любым последующим изменениям цен, а рабочие становятся более настойчивыми в переговорах о заработной плате. Наконец, резкое повышение цен может снять инфляционные ожидания с якоря, особенно если люди начинают сомневаться в том, будут ли центральные банки поддерживать низкую инфляцию в будущем.

Хотя политика центральных банков не должна быть направлена на повышение их популярности или влияние на результаты выборов, эти два канала предполагают, что изменения уровня цен могут иметь первостепенные последствия для вопросов, лежащих в основе полномочий центральных банков. Изменения в поведении после значительных изменений уровня цен могут усилить будущие инфляционные потрясения и усложнить влияние денежно-кредитной политики на экономику в целом. Обсуждая различные стратегии реагирования на инфляционные шоки, центральные банки должны тщательно учитывать воздействие этих шоков на уровень цен наряду со стандартными показателями, на которых они традиционно фокусируются (такими, как инфляция, экономическая активность и безработица).

Завышение знаменателя

Необычно низкие «коэффициенты жертв» и существенный рост уровня цен в значительной степени отражают глобальные потрясения 2020–2022 гг. Однако не менее важно и то, что в ужесточении денежно-кредитной политики центральные банки выбрали стратегию «поздний старт, затем спринт».

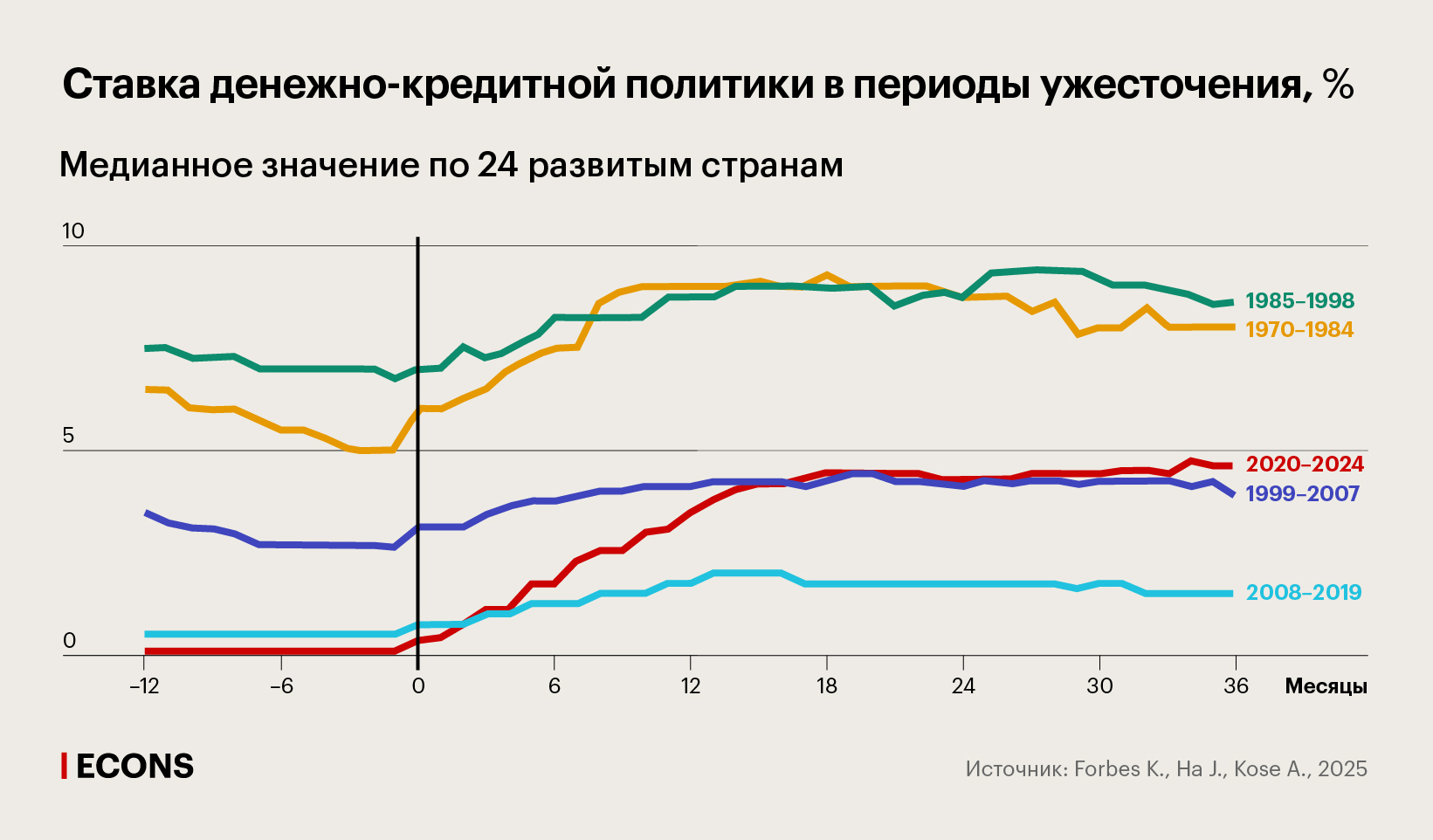

По мере восстановления экономик после пандемии центральные банки необычайно медлили с повышением ставок по сравнению с другими историческими фазами ужесточения. Однако затем, осознав «отставание от графика», стали повышать процентные ставки очень быстро. Это повышение было более агрессивным, чем во всех других фазах ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах начиная с середины 1980-х, – медианные ставки, находившиеся на околонулевом уровне, всего за год увеличились примерно на 450 б.п. (см. график ниже).

Наш эмпирический анализ показывает, что стратегия «поздний старт, затем спринт» сыграла значимую роль в объяснении низких «коэффициентов жертв» и резкого повышения уровня цен после пандемии. Однако анализ также выявляет подводные камни в ориентации на «коэффициенты жертв» как на меру успеха. А именно, отсрочка с началом повышения процентных ставок во многом способствовала снижению «коэффициента жертв», но в основном – за счет значительного повышения темпов инфляции (и уровня цен), что соответствовало более сильному последующему снижению этих темпов (знаменатель в «коэффициенте жертв»).

Уроки для следующего инфляционного шока

Какие выводы должны сделать центральные банки из этого эпизода? Мы выделяем три урока.

Необходима осторожность с «поздним стартом, переходящим в спринт». Хотя такая стратегия ужесточения денежно-кредитной политики после пандемии оказалась успешной в плане достижения значительной дезинфляции с относительно небольшими потерями для производства и занятости, она также повлекла за собой значительные издержки и риски. Отсроченное повышение ставок позволило инфляции вырасти значительно сильнее и ускоряться в течение более продолжительного времени, чем было бы в противном случае, и способствовало значительному росту уровня цен (хотя большой части этого роста нельзя было бы избежать из-за глобальных событий). Агрессивное повышение процентных ставок, которое потребовалось, чтобы компенсировать промедление, создало проблемы для домашних хозяйств и компаний, которые не ожидали резкого роста стоимости займов, а также повысило риски для финансовой нестабильности (как видно на примере краха Silicon Valley Bank).

Доверие к центральным банкам, ключевой фактор ценовой стабильности, сейчас может быть более хрупким. Основными причинами столь низких «коэффициентов жертв» были высокий авторитет центральных банков и хорошо заякоренные инфляционные ожидания – и то и другое отражало впечатляющие успехи центробанков в поддержании низкой инфляции в течение предыдущих двух десятилетий. Наш анализ показывает, что без сильного доверия к центробанкам и заякоренных инфляционных ожиданий уровень цен был бы еще больше, а последующая дезинфляция потребовала бы еще более агрессивного повышения ставок и более болезненных потерь. Фактически доверие к центральным банкам – единственный из оцениваемых нами показателей, который не требует сложных компромиссов для денежно-кредитной политики и связан только с положительными экономическими результатами.

Однако, к сожалению, недавний всплеск инфляции подпортил серьезный послужной список центральных банков. Исследования и рыночные данные говорят о том, что инфляционные ожидания сейчас выше, а в некоторых случаях значительно выше 2% (целевого уровня инфляции в развитых экономиках), более чувствительны и более разнообразны. Центральным банкам, возможно, придется восстанавливать и укреплять доверие к себе в будущем – особенно если инфляция будет оставаться выше целевого показателя спустя пять лет после пандемии (что ожидается в таких странах, как США и Великобритания). Стратегия «поздний старт, затем спринт» может оказаться в будущем гораздо более затратной без поддержки со стороны хорошо заякоренных инфляционных ожиданий.

Успех денежно-кредитной политики должен определяться более широко – с включением уровня цен в коммуникацию и моделирование. Центральные банки должны продолжить фокусироваться на возврате инфляции к целевому показателю с минимальными потерями для производства. Однако недавний опыт показывает, что им следует также уделять первоочередное внимание минимизации сильных и длительных отклонений инфляции от целевого показателя, то есть ее влиянию на уровень цен. Различные стратегии стабилизации инфляции могут привести к заметно разным ценовым траекториям, с существенными последствиями для зарплат и цен, трансмиссии денежно-кредитной политики, общественных настроений и заякоривания инфляционных ожиданий.

Это не означает, что центральные банки должны перейти к таргетированию уровня цен, которое сопряжено с хорошо известными ограничениями. В некоторых случаях существенная корректировка уровня цен в экономике может быть адекватным ответом на конкретные потрясения. Однако центральные банки могли бы уделять больше внимания уровню цен через свою коммуникацию о том, как они оценивают риски, компромиссы в денежно-кредитной политике и ее эффективность.

Когда центральные банки в следующий раз столкнутся с инфляцией – из-за тарифных шоков, геополитической напряженности, резких колебаний цен на сырьевые товары или других факторов, – они, скорее всего, снова окажутся перед лицом сложных компромиссов. В идеале обсуждение надлежащей стратегии денежно-кредитной политики должно выйти за рамки традиционного фокуса на том, какую часть выпуска придется потерять, чтобы вернуть инфляцию к цели, и учитывать также продолжительность корректировки и совокупное воздействие стратегии на уровень цен.

Примечание авторов. Выводы, интерпретации и заключения, изложенные в этой колонке, полностью принадлежат авторам и не должны приписываться учреждениям, с которыми авторы связаны.

Оригинал статьи опубликован на портале CEPR.org/VoxEU. Перевод выполнен редакцией Econs.online.