«Теория гегемонов»: почему глобализации нужен лидер

Мировая экономика, по всей видимости, вступает в новую фазу – фазу фрагментации, обусловленную ростом геополитической напряженности и возрождением соперничества великих держав. Все больше исследований в области геоэкономики посвящены стратегической роли правительств, в частности использованию ими экономической мощи, в формировании международных экономических отношений ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

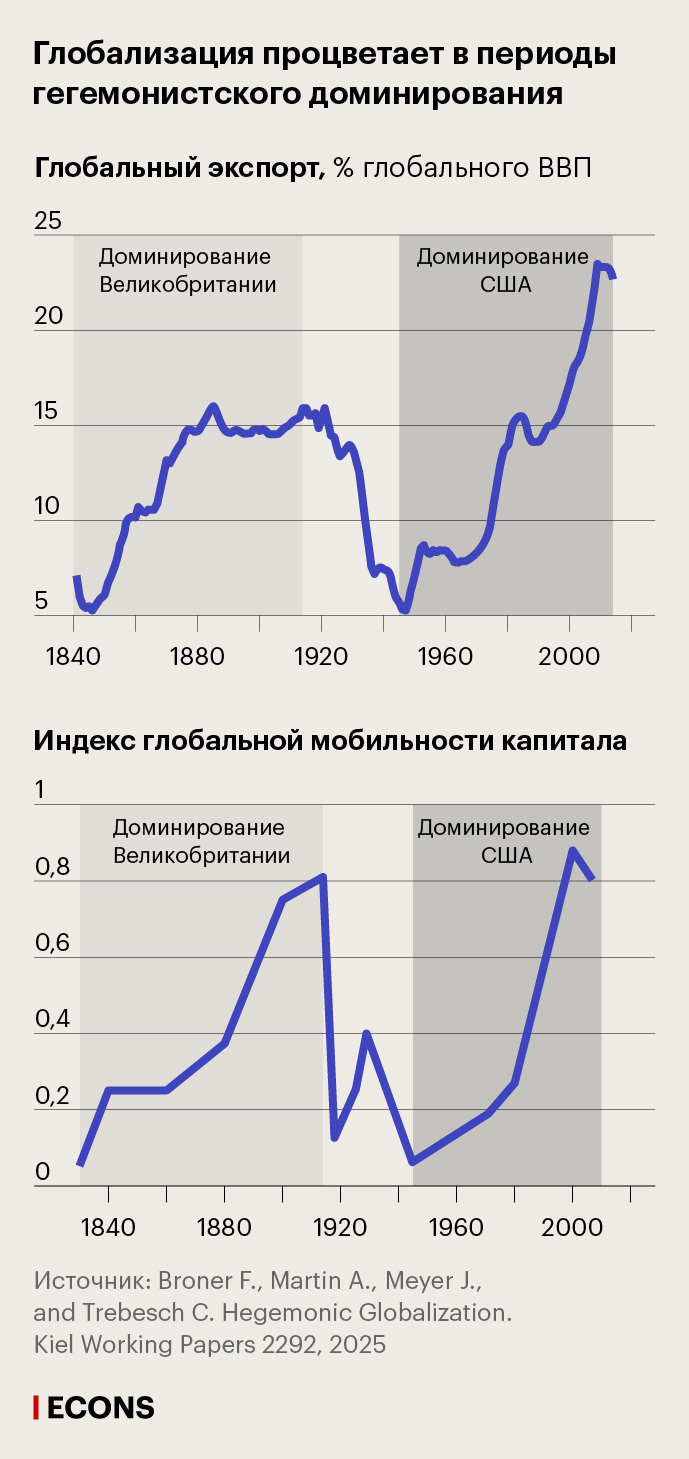

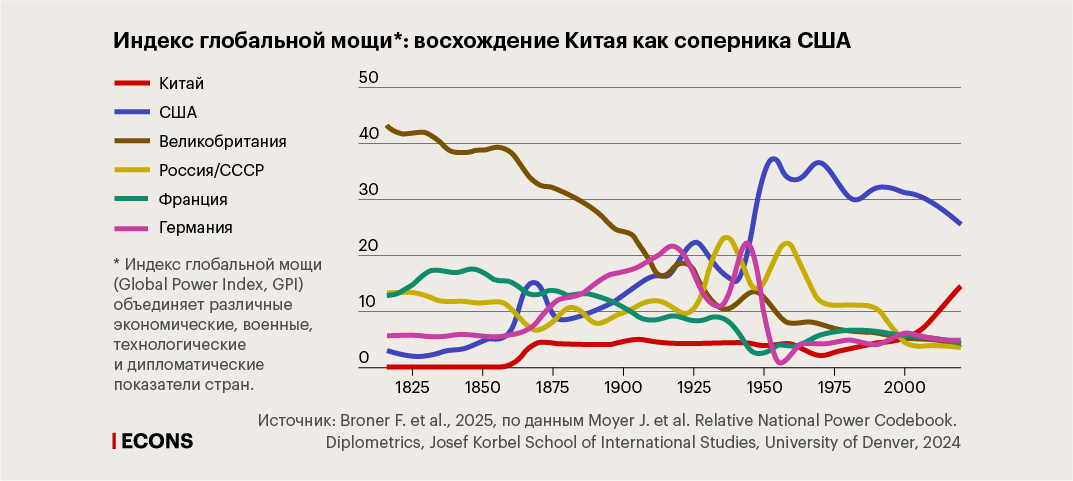

В наших недавних работах ( 1, 2) мы делаем шаг назад и задаемся основополагающим вопросом: какова связь между глобальными структурами власти и глобализацией? История свидетельствует: сдвиги в геополитическом доминировании тесно переплетены с подъемами и спадами глобализации (см. график ниже). Мировая экономика пережила две крупные волны торговой и финансовой интеграции: в конце XIX века и в конце XX – начале XXI века. Оба периода характеризовались наличием доминирующего гегемона: Великобритании во времена Pax Britannica и США в эпоху Pax Americana («британский мир» и «американский мир» в значении «отсутствие войны» – периоды соответственно с 1815 г. (года битвы при Ватерлоо, положившей конец Наполеоновским войнам) до Первой мировой войны и после Второй мировой войны. – Прим. «Эконс»). Напротив, мировая экономика раскололась в межвоенный период 1920-х и 1930-х гг. – время, характеризующееся многополярной нестабильностью и отсутствием явного мирового лидера.

Мы не первые, кто заметил связь между гегемонистской властью и глобализацией. В частности, [американский экономист Чарльз] Киндлбергер в 1973 г. предложил понятие «гегемонистской стабильности», согласно которому для поддержания стабильной, открытой мировой экономики необходима доминирующая держава. Однако аргументы оставались несколько расплывчатыми. Как именно власть гегемона формирует глобализацию? Вероятна ли интеграция в многополярном мире? Кто выигрывает, а кто проигрывает от перехода мира от однополярной к многополярной системе?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы предлагаем новую теорию «гегемонистской глобализации, основанной на согласованности», и приводим эмпирические доказательства на проанализированном нами 200-летнем наборе данных о международных договорах.

Теория гегемонистской глобализации

Наша теория основана на двух предпосылках:

- Различия в политических предпочтениях. Страны отличаются формами правления, регуляторными стандартами, лицензионными режимами, валютными системами.

- Эффект согласованности. Выгоды от торговли растут со степенью согласования политик. При сходных политиках снижаются транзакционные издержки и «эффекты границ» («эффект границы» – феномен, когда интенсивность торговли между странами значительно ниже, а цены торгуемых товаров – выше, чем в торговле между регионами одной страны, даже с учетом расстояния; то есть государственная граница из-за разницы между экономическими системами стран создает барьер для торговли и выравнивания цен даже при отсутствии формальных барьеров, таких как пошлины. – Прим. «Эконс»).

Роль гегемона (определяемого экономическим весом и привлекательностью как торгового партнера) – ключевая в формировании этой согласованности. Следуя политологическому подходу, мы рассматриваем гегемонию как относительную и допускаем сосуществование нескольких гегемонов.

Исходя из этих предположений, теория приводит к следующим основным выводам:

- В однополярном мире страны балансируют между своими политическими предпочтениями и выгодами от согласованности политик с гегемоном. Достаточно крупный гегемон усиливает эти выгоды, что приводит к конвергенции политик и углублению торговой интеграции – то есть к гегемонистской глобализации.

- Это повышает глобальную торговлю и благосостояние в среднем, но может нанести ущерб странам, чьи предпочтения отличаются от предпочтений гегемона. Тем не менее эти страны все равно могут согласовать свои политики в соответствии с гегемонистской, если выгоды от присоединения к интегрированной системе перевешивают издержки от нахождения вне ее.

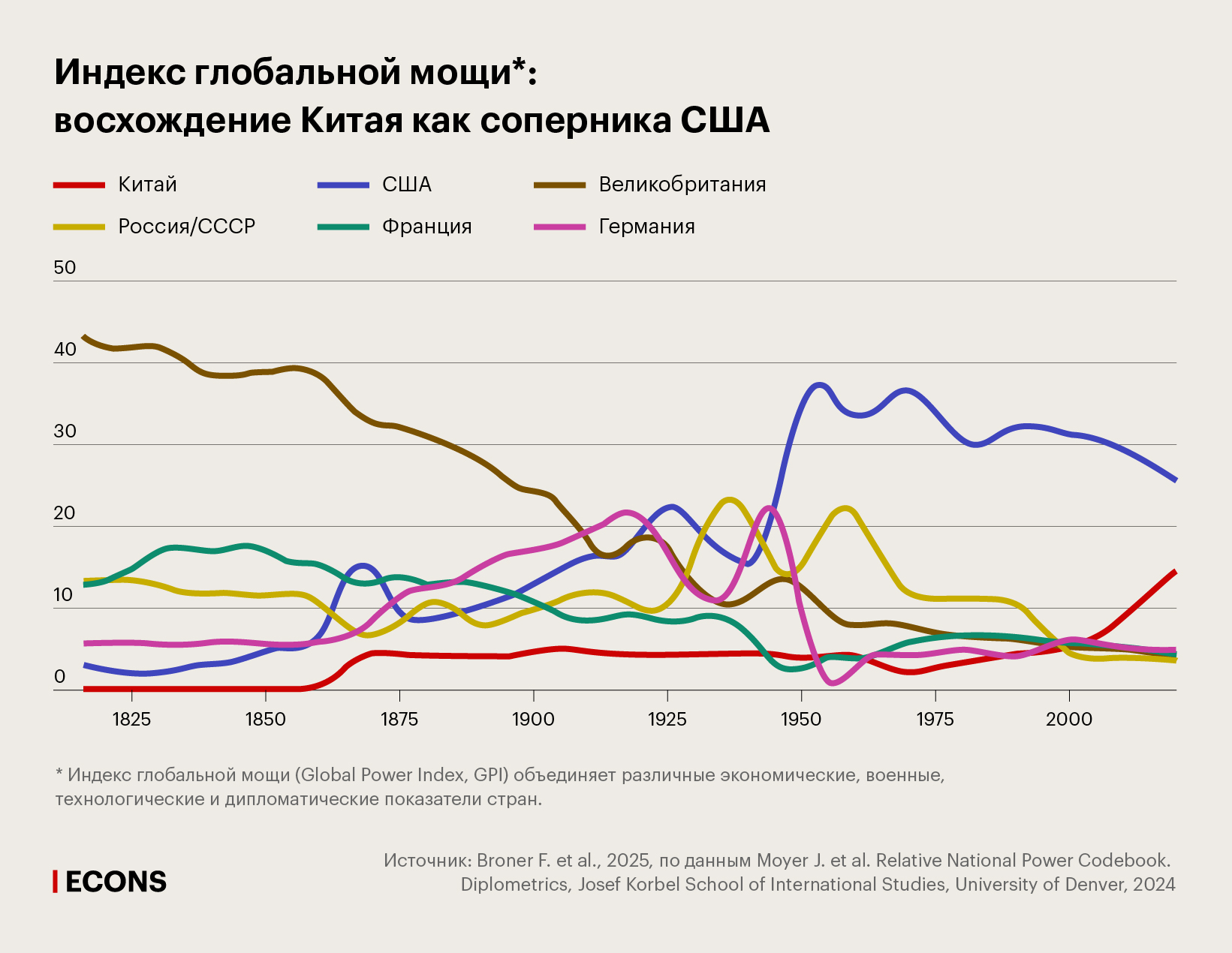

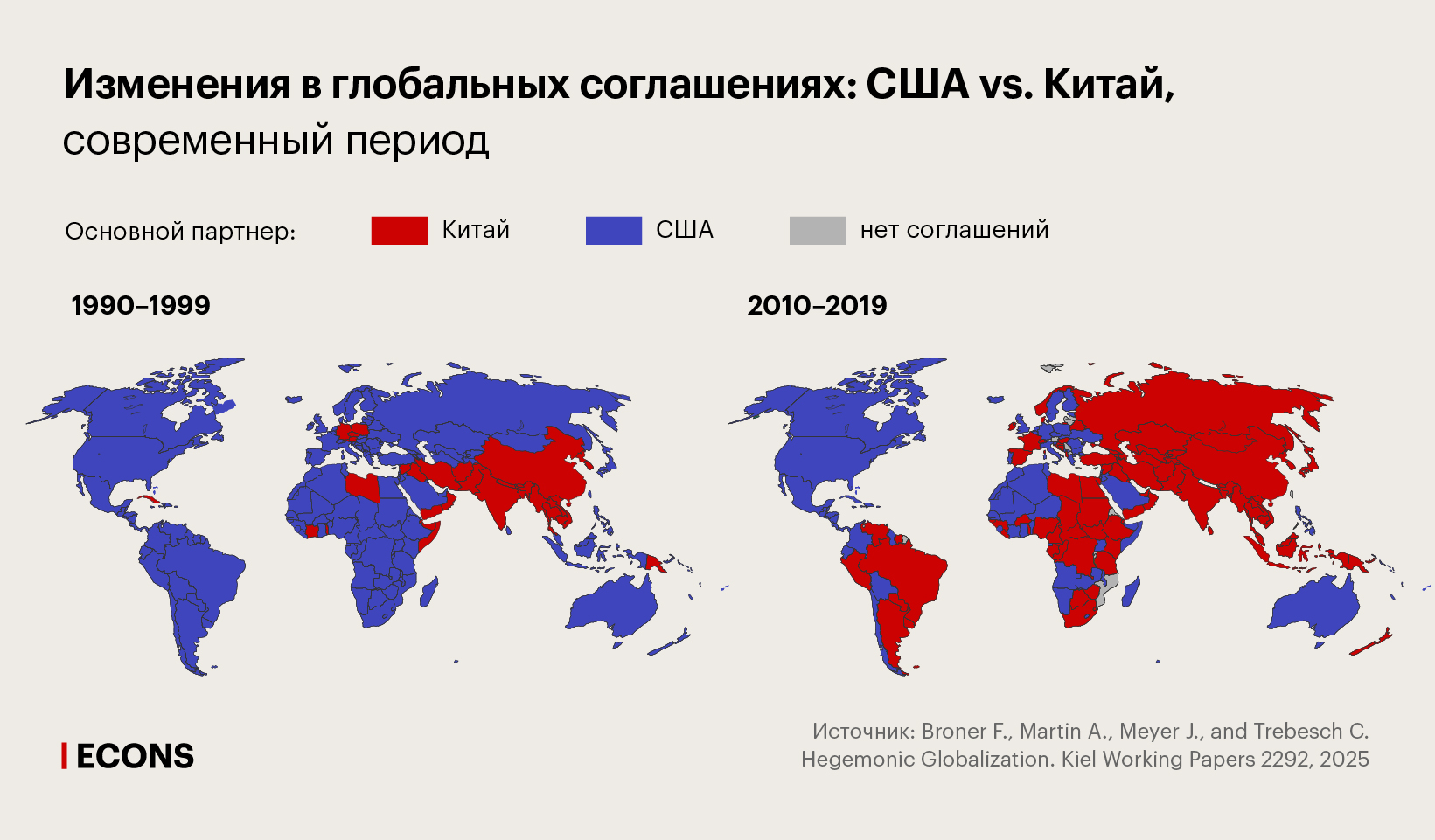

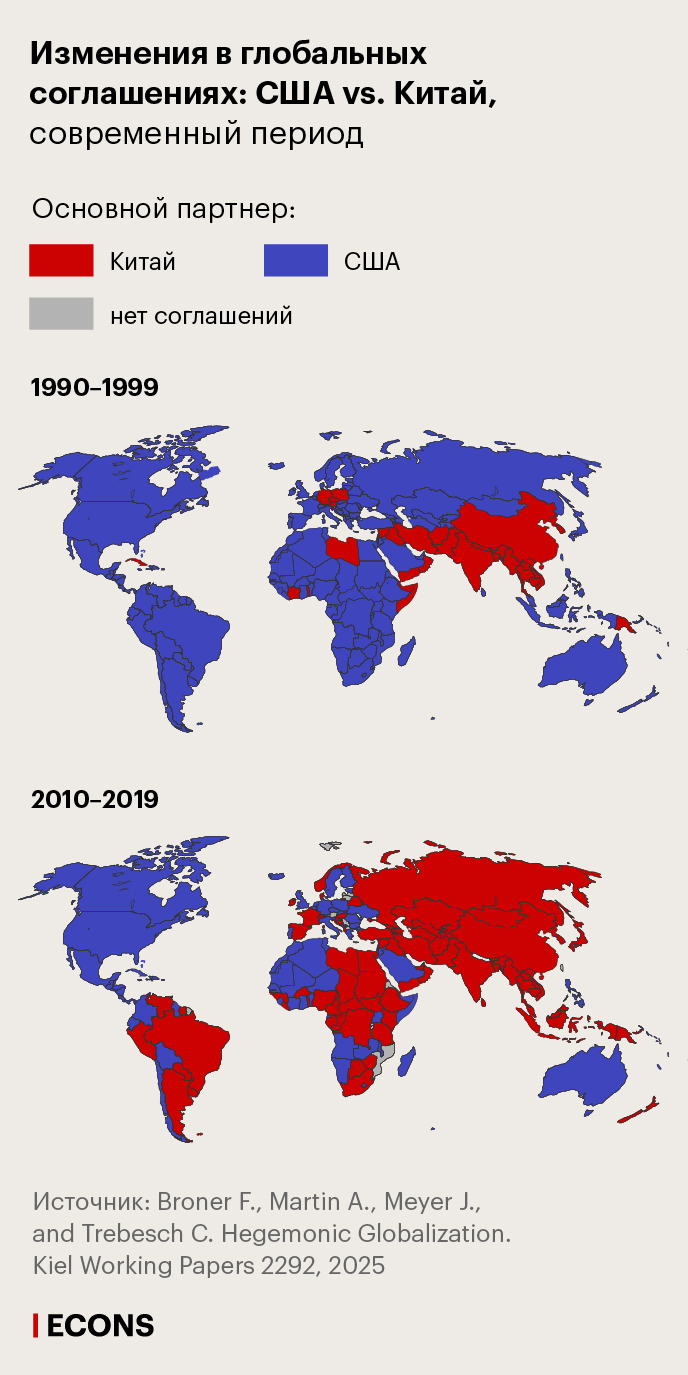

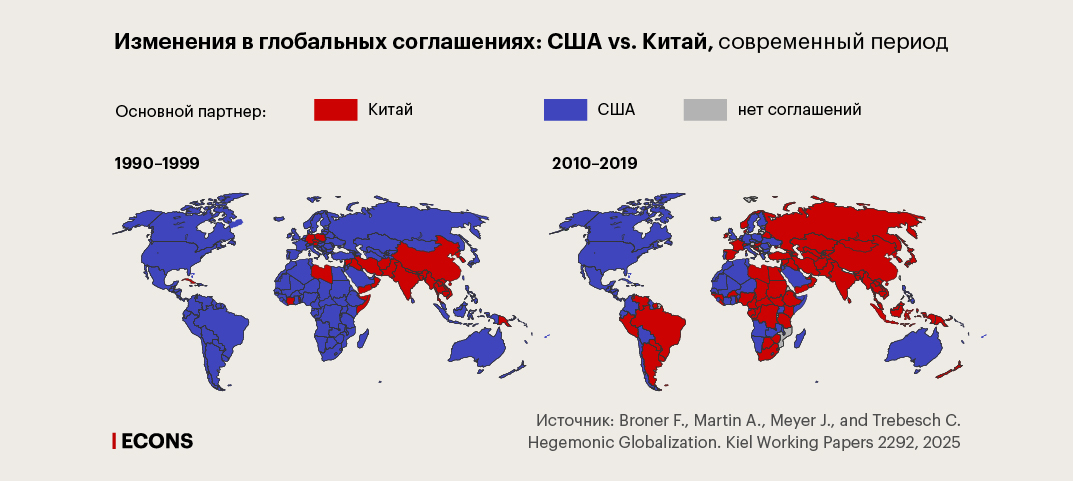

Опираясь на текущие тенденции (см. график ниже), эта теория также объясняет переход от однополярного к многополярному миру. Влияние восходящего гегемона на глобализацию зависит от двух факторов: 1) предпочитает ли восходящая держава глобализацию или фрагментацию, и 2) может ли она повлиять на результаты. Эти факторы определяются относительным размером и политической дивергенцией держав.

Небольшой восходящий гегемон обладает незначительным влиянием. По мере своего усиления он может

- либо присоединиться к действующему гегемону, усиливая интеграцию,

- либо продвигать собственные предпочтения, способствуя фрагментации.

Если предпочтения восходящего гегемона сильно отличаются от предпочтений устоявшегося, то переход к многополярности приведет к фрагментации и расколу на противостоящие блоки.

С точки зрения благосостояния этот переход к многополярному миру будет наиболее затратным для действующего гегемона и близких ему стран, в то время как восходящий гегемон и его союзники могут получить выгоду, по крайней мере в относительном выражении.

Наконец, теория также учитывает принуждение со стороны устоявшегося гегемона. Принуждение моделируется как угроза разрыва торговых отношений со странами, не входящими в зону влияния, что ведет к формированию блоков. Гегемон затем сопоставляет торговые выгоды от создания лояльного блока с потерями от исключения других стран. Принуждение наиболее эффективно, когда гегемон достаточно велик, чтобы привлекать значительное число союзников, но не настолько доминирует, чтобы согласование происходило добровольно.

В многополярном мире принуждение может временно сдерживать восходящую державу, но если расхождение предпочтений велико, претендент в конечном итоге выйдет из-под влияния, несмотря на угрозы.

От теории к данным

Для проверки теории мы сосредоточились на двух ключевых эмпирических следствиях: 1) гегемоны способствуют согласованности политик, 2) согласованность увеличивает объемы торговли – не только двусторонней, но и между странами, связанными союзом с одним и тем же гегемоном.

Мы оцениваем согласованность политик по международным договорам, собирая данные практически по всем договорам, подписанным с 1800 по 2020 г., по таким источникам, как Сборник договоров ООН. Полученная глобальная база данных договоров включает более 71000 двусторонних и 6000 многосторонних договоров в экономических и неэкономических областях, представляя собой первый всеобъемлющий, глобальный и долгосрочный реестр международных соглашений.

Договоры служат естественным индикатором согласованности: они отражают формальные обязательства и общие политические ориентиры. По сравнению с такими альтернативами, как военные союзы или система голосования в ООН, договоры более всеобъемлющи и более вариативны во времени и в разных областях политики.

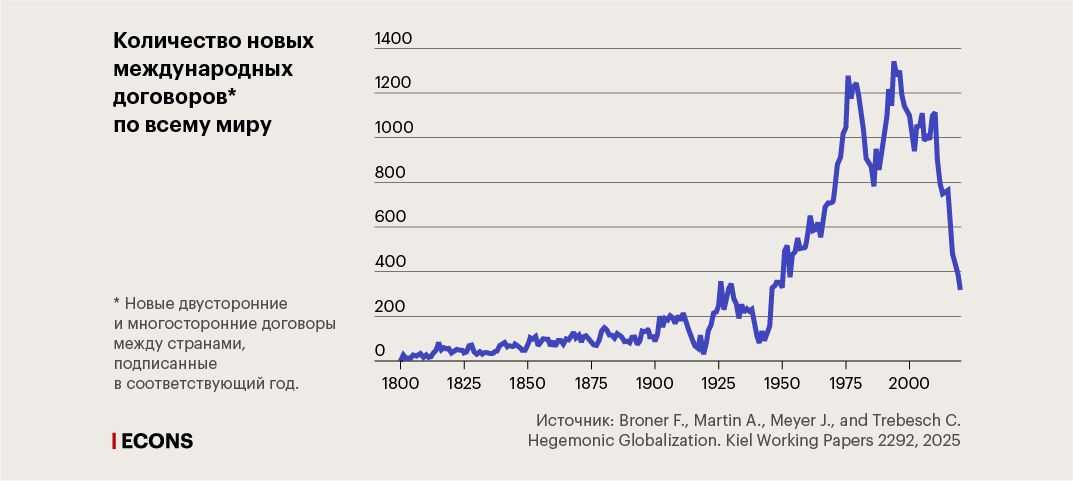

Данные выявляют несколько ключевых закономерностей. Во-первых, количество заключенных договоров в целом увеличивалось с течением времени, хотя наблюдалось несколько резких спадов, причем последний из них происходит с начала 2000-х гг. и сопоставим по масштабам с периодом мировых войн (см. график ниже). Во-вторых, большинство договоров касаются экономических вопросов, таких как торговля, инвестиции, транспорт и налогообложение. После Второй мировой войны такие договоры составляют 65% от общего числа.

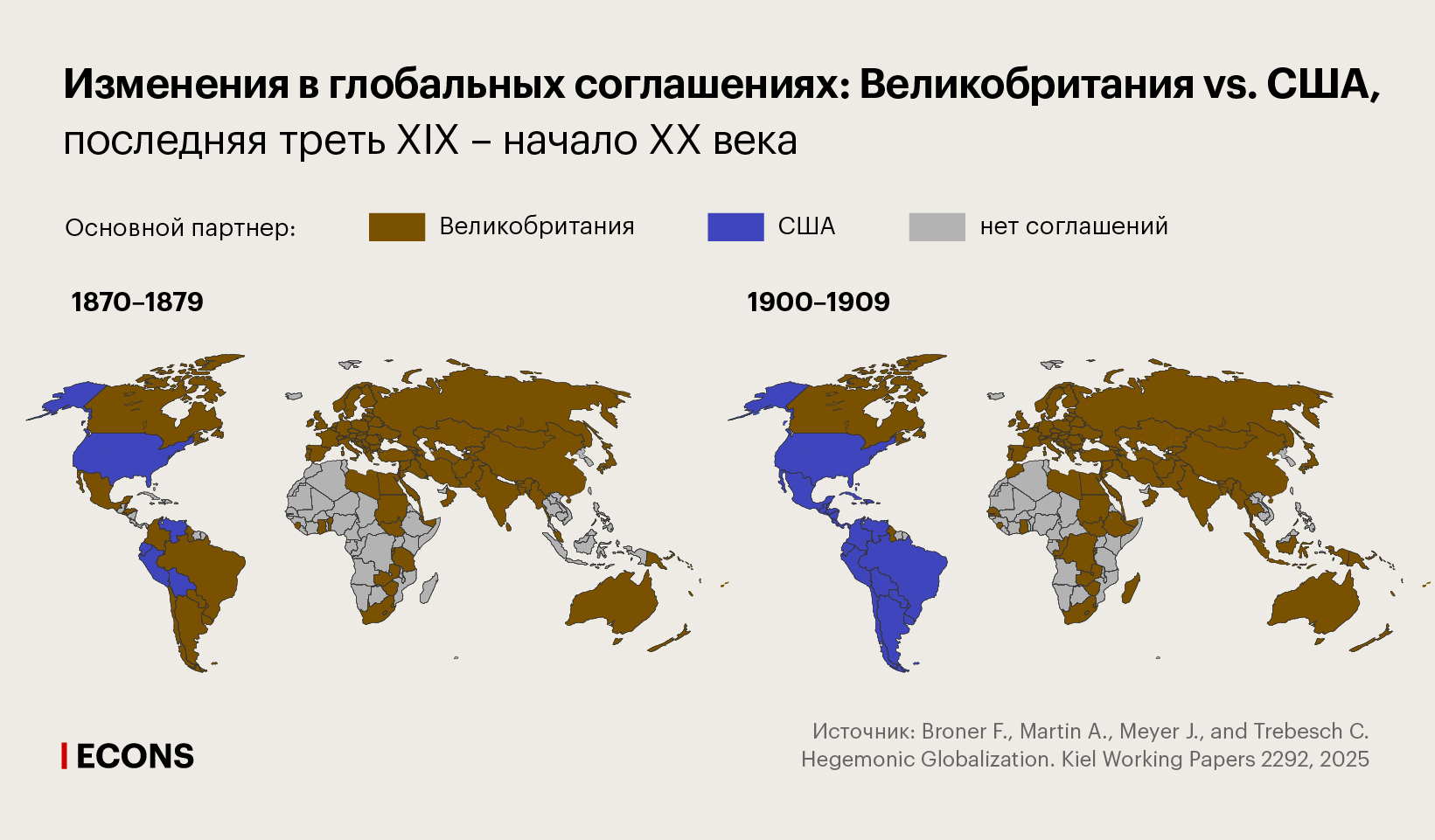

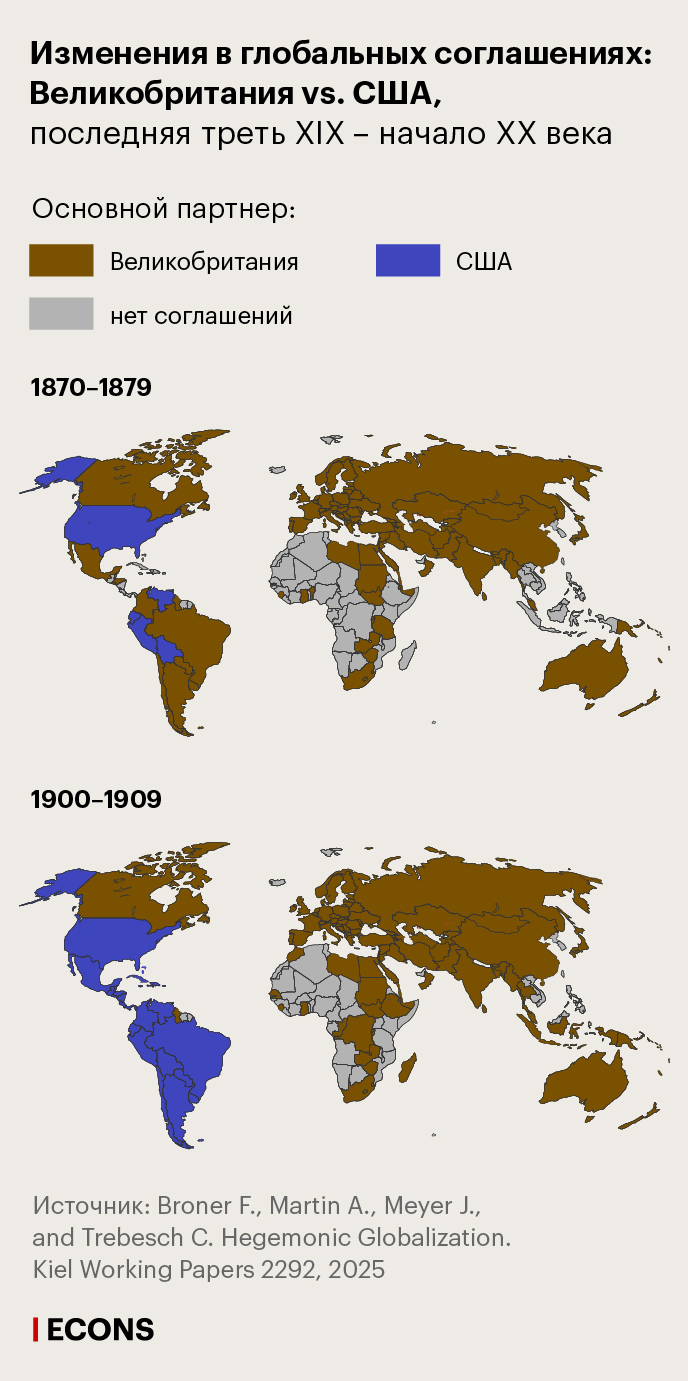

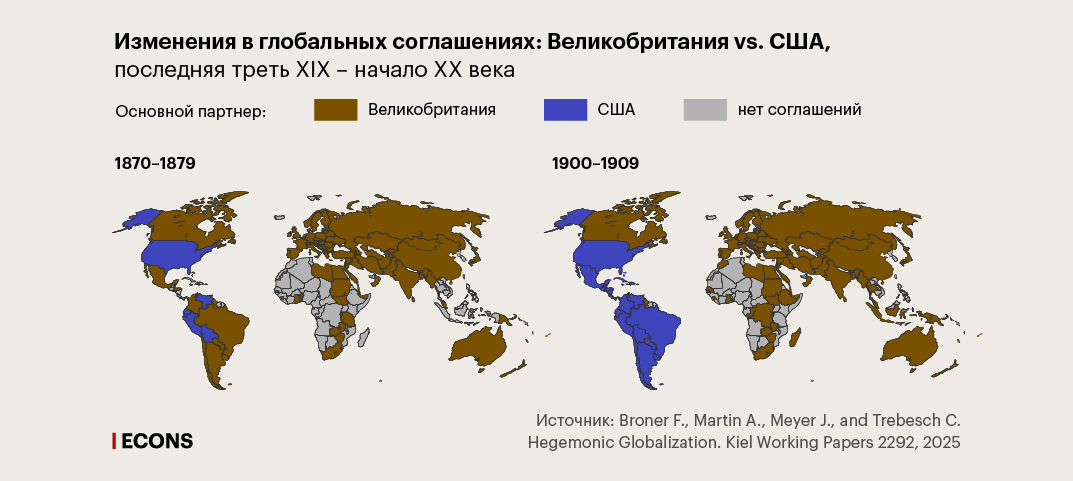

Мы находим четкое подтверждение эмпирическим предсказаниям теории. Во-первых, гегемоны значительно чаще подписывают договоры и влияют на согласованность политик других стран. Более того, заключение договоров имеет тенденцию смещаться в сторону восходящих держав:

- в конце XIX века Южная Америка переориентировала договоры с Великобритании на США;

- к концу холодной войны развивающиеся страны переориентировались с СССР на США;

- а в последнее время многие страны увеличили количество заключаемых договоров с Китаем в ущерб США.

Во-вторых, мы используем гравитационные модели, чтобы показать, что страны, заключающие больше договоров друг с другом, увеличивают объем торговли, как по экономическим, так и по неэкономическим соглашениям, как в историческом, так и в современном контексте. Договоры не только коррелируют с торговлей, но и служат предикторами будущих торговых потоков. Например, процессам реинтеграции, таким как в Восточной Европе после 1990 г., предшествовал всплеск числа договоров.

Мы также обнаруживаем свидетельства косвенных торговых эффектов. Страны, подписывающие больше договоров с одним и тем же гегемоном, торгуют между собой активнее, чем можно было бы предположить на основе их двусторонних договорных связей, – что согласуется с формированием блоков и эффектами совместной согласованности, предсказанными теорией.

Наши выводы подчеркивают важность глобальных структур власти в формировании моделей экономической интеграции. Гегемоны поддерживают политическую согласованность и глобализацию, тогда как геополитическое соперничество ведет к фрагментации. Однако многие вопросы остаются открытыми. В нашей модели количество и размер гегемонов считаются фиксированными, тогда как в реальности они эволюционируют эндогенно с ростом торговли и экономики. Это открывает двери для стратегического поведения: действующие гегемоны могут ограничивать торговлю с восходящими державами, чтобы сдерживать их влияние.

Понимание этого динамического взаимодействия между интеграцией, экономическим ростом и гегемонистской мощью открывает широкие возможности для будущих исследований. По мере перехода мира от однополярного к более фрагментированному или многополярному порядку ставки для глобального благосостояния – и институтов, которые его поддерживают, – будут только возрастать.

Оригинал статьи опубликован на портале CEPR.org/VoxEU. Перевод выполнен редакцией Econs.online.